Virus trifft »Germania-Möbel«

Das Ballhaus Ost blickt mit »Posen in Angst« in eine düstere Zukunft

»Posen in Angst« führte zu »Ballhaus im Zorn«. Ein zum Teil aus Film und Fernsehen bekanntes Ensemble, auch ein Team von »Kulturzeit« auf 3sat hatte Stellung bezogen, und ein in der Kurzfassung viel versprechender Plot führten zu einem ästhetisch armen und inhaltlich ärgerlichen Theaterabend. Das ist, gemessen an den Erwartungen, sehr bedauerlich.

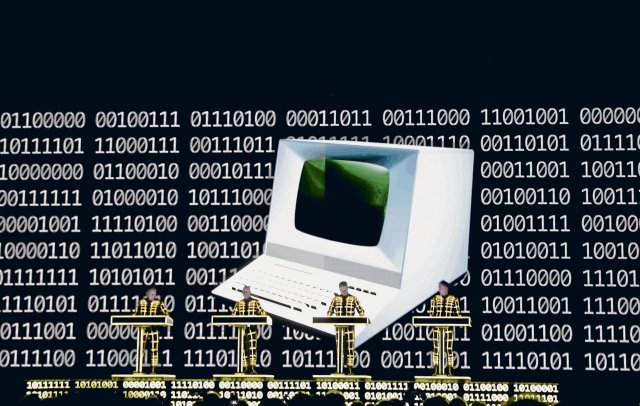

Schließlich hatte das deutsch-polnische Regie-Autoren-Duo Johannes Wenzel und Przemek Zybowsky ein in seiner verspielten Düsterkeit reizvolles Zukunftsszenario entworfen: Ein Onlinevirus legt die gesamte westliche Welt lahm. Für all die, denen es vor einer Offline-Welt graut, die also gerade nicht über die Fähigkeiten des Defoeschen Frühkapitalismuszwangs-aussteigers Freitag verfügen, bietet sich Europas Osten als Rettung an. Dort seien, so der Plot, die digitalen Netzwerke noch nicht so entwickelt und demzufolge die Gesellschaft robuster. Dieser Volte wohnt zwar kräftiger Technik-Chauvinismus inne; sie entgeht der Verurteilung aber, weil sie eben der Feder des in Polen gebürtigen Zybowsky entstammt. Herkunftsgruppenselbstbeschimpfung wird, so weiß man seit der Welle türkischer und arabischer TV-Comedians, auch und gerade von der Mehrheitsgesellschaft goutiert. Zybowsky versucht offensichtlich auf dieser Welle mitzusurfen. Er will aber mehr. Mit dem Ergebnis, dass sich in den folgenden zwei Theaterstunden seine Erzählstränge heillos zwischen digitaler Dystopie, grobschlächtiger Geopolitik und verquerer Vertriebenenromantik verwirren. Man muss etwa mit auf die Rückreise eines Nachfahren adliger deutscher Ex-Gutsbesitzer ins heutige Polen gehen. Man hat dabei seltsam muffige sogenannte »Germania-Möbel«, die schon die Herreise 1945 gemacht hatten, im Gepäck.

Aus den Möbeln soll, unter Abhaltung von Erinnerungsprozeduren, ein Extrakt gewonnen werden, der Basis fürs Serum gegen das Virus zu sein verspricht. So lautet die immerhin noch nachvollziehbare narrative Begründung, die ihrerseits aber das Einfallstor in seltsame Geschichtsableitungen bedeutet. Man findet sich schließlich mit dem Mobiliar an den Seelower Höhen wieder, wo das ganze Morden und Töten der »Schlacht um Berlin« des Aprils 1945 eine groteske Wiederkehr erfährt. Laut Theaterplot kassiert hier nämlich das vom Onlinevirus weitgehend in Ruhe gelassene Putinsche Russland Polen ein und drängt die EU-Osterweiterung zurück. Das mag als Verweis auf Ukraine und Krim noch tagespolitische Aufladung haben, ok.

Aber insgesamt sieht man sich einem absurden Geflecht narrativer Stränge ausgesetzt, die zudem in recht plumpem Stehtheater-Deklamationsstil in Szene gesetzt werden. Der in einigen TV-Krimis aufgebotene Andreas Nickl verkörpert einen Quarantänelagerarzt, dessen fade Emotionslosigkeit in entsprechendem Fernsehkontext möglicherweise interessant erscheinen mag, auf der Bühne aber zum Energiekiller wird. Dieses emotionale Loch versucht Eva Löbau, zuletzt im »Wagner-Clan« und der beachtenswerten Sitcom »Lerchenberg« auf den Bildschirmen aller möglichen Endgeräte zu sehen, zu kompensieren. Allerdings geht sie in der Rolle der fanatischen Laborantin derart hölzern vor, dass man geradezu erleichtert ist, wenn Nickl wieder an der Reihe ist.

Einzig in einem überraschenden Ausbruch Johannes Suhms - er ist der Landjunkernachfahre - offenbart sich etwas von der möglichen Ursprungsintention dieses theatralen Unternehmens. Seinem Leib entringt sich eine Suada über das arme, von Russen wie Deutschen vielfach gepeinigte Polen. So etwas hat hierzulande wenig Sendezeit. Gut möglich, dass 3sat deshalb in dem immer noch charmant-morbiden Ballhaus in der Pappelallee aufwartete.

Aber selbst hier war unklar, welche Art von ironischer Brechung - Nichtwissen der Deutschen oder Klischeedarstellung der Polen etwa - hier geboten werden sollte, und ob Ironie hier überhaupt einen Platz hatte. »Posen in Angst« machte eher Angst wegen zu grobschlächtiger diskursiver Operationen.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.