- Kultur

- »Love Story«

Das Leben ist nicht fair

Die zerplatzten Träume der Hippies: Vor 50 Jahren bestärkte die »Love Story« eine ganze Generation in ihrem Weltschmerz

Natürlich kennen Sie die Melodie. Es ist einer dieser Evergreens, die sich nach und nach verselbständigt haben. Die so oft im Radio gespielt wurden, bis man schließlich vergaß, in welchem Film man sie das erste Mal gehört hatte. War es »Frühstück bei Tiffany«, »Doktor Schiwago« oder doch die »Love Story«?

Vielleicht kennen Sie auch das Filmzitat: »Liebe bedeutet, niemals um Verzeihung bitten zu müssen«? Auch das entwickelte ein Eigenleben. Es wurde derart häufig zitiert, dass es schließlich nur noch persifliert werden konnte. Sogar von jenem Schauspieler, der mit diesen Worten »Love Story« beendete, von Ryan O’Neal. Als er ein gutes Jahr später in »Is’ was, Doc?« erneut die Hauptrolle spielte, gebrauchte Barbra Streisand in der Schlussszene die gleichen Worte. Und was antwortete O’Neal? »Was Dümmeres habe ich noch nie gehört.«

Heute vor 50 Jahren hatte »Love Story« in den USA Premiere. Die Produktionsgesellschaft Paramount Pictures konnte ein paar Veralberungen locker wegstecken. Der Film, der gut zwei Millionen Dollar gekostet hatte, spielte weltweit fast 140 Millionen Dollar ein. Reichlich »Schmerzensgeld« für ein wenig Spott. So machte sich das Satiremagazin »Mad« darüber lustig, dass Ali MacGraw, die Hauptdarstellerin, an der alten Filmkrankheit leide, wonach Sterbende mit jeder Minute hübscher würden. Und natürlich gab es den Vorwurf des Kitschs. »Love Story« drücke gnadenlos auf die Tränendrüse, eine Art »Vom Winde verweht« für Hippies - aber stimmt das?

Das Erste, was auffällt, wenn man den Film 50 Jahre später sieht, ist seine Schmucklosigkeit. Zwei Millionen, das war selbst für damalige Verhältnisse ein überschaubares Budget. Anders als beim Musical »Hello Dolly«, dessen Verfilmung 1969 mehr als zehnmal so viel kostete, fehlte bei »Love Story« das Geld für schöne Kulissen. Das New York, das Regisseur Arthur Rer zeigt, ist keins, das zum spontanen Shoppingtrip einlädt. Die Stadt wirkt schäbig. Die Ästhetik von New-Hollywood-Produktionen wie »Asphalt-Cowboy« und »French Connection« prägt auch »Love Story«. Sogar die majestätische Harvard University, der andere Hauptort der Handlung, vermittelt eine seltsame Tristesse. Angesichts grauer Winterlandschaften will sich beim Zuschauer kein rechtes Hochgefühl einstellen - selbst wenn sich das Liebespaar gerade freudig im Schnee wälzt.

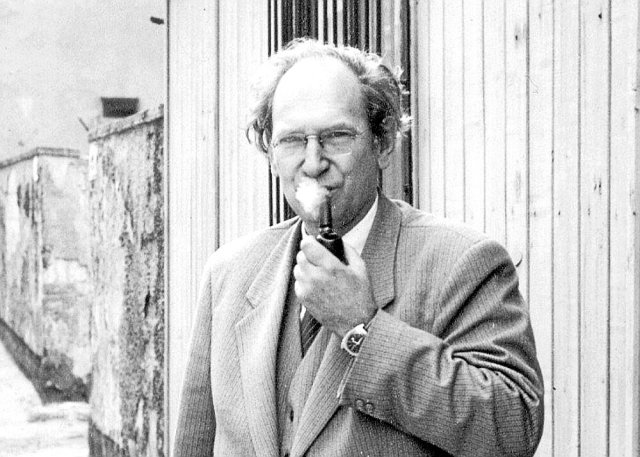

Auch die erzählte Geschichte ist kein Schmalz, sondern Realismus. Und das im wörtlichen Sinn. Erich Segal, Roman- wie Drehbuchautor von »Love Story«, formte die männliche Hauptfigur Oliver aus zwei Studenten, die er in Harvard kennenlernte: Tommy Lee Jones (der im Film eine Nebenrolle spielt) und Al Gore, späterer Vizepräsident. Dessen Ehefrau Tipper wiederum glaubte sich in der weiblichen Hauptfigur Jennifer wiederzuerkennen. Zu ähnlich ist die Grundkonstellation: Sohn aus altehrwürdiger Oberschicht-Familie verliebt sich in Mädchen aus einfachen Verhältnissen.

Das macht die Sache kompliziert. Denn weil der Sohn sie gegen den Willen des Vaters sofort heiratet, entzieht dieser ihm die finanzielle Unterstützung. In der Folge zeigt »Love Story« keine Liebe, sondern Alltag. Er macht anschaulich, wie es sich lebt, wenn in der Kasse Ebbe herrscht. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass der tägliche Kampf ums Geld Opfer verlangt. Die Frau gibt ihr Studium auf und geht arbeiten, um das Studium ihres Mannes zu finanzieren - ein sehr einseitiges Karrieremodell, das unter jungen Paaren damals weit verbreitet war.

Kitsch ist das nicht. Hier wird gesellschaftliche Wirklichkeit gezeigt. Also die Widrigkeiten, mit denen Studenten zu kämpfen hatten, die ohne Stipendium oder reichen Daddy über die Runden kommen mussten. Auch deshalb wurde »Love Story« ein Erfolg. In dem Leben, das Jenny und Ollie führten, erkannten viele sich wieder. Den Rest erledigte die Dramaturgie: Indem Jennifer unheilbar erkrankt, wird aus dem harten Leben ein grausames - ein Liebespaar wird um sein Happy End betrogen.

Dieses ungerechte Ende aber spiegelte das Grundgefühl junger Menschen im Jahr 1970 wider. Die Hippie-Träume von einer besseren Welt waren zerplatzt. Nur wenige Monate nach Woodstock war ein Festival im kalifornischen Altamont aus dem Ruder gelaufen. Ein zugedröhnter Zuschauer hatte beim Auftritt der Rolling Stones eine Waffe gezogen, woraufhin er von einem Mitglied der Hells Angels, die als Security fungierten, erstochen wurde. das war wie ein Dolchstoß für die ganze Bewegung. Von »Peace & Love« schien die Menschheit weiter entfernt denn je. Der US-Präsident Richard Nixon hatte den Vietnamkrieg auf Kambodscha und Laos ausgeweitet. Als Studenten der Kent State University im Mai 1970 dagegen demonstrierten, eröffnete die Nationalgarde das Feuer. Vier Menschen starben. Doch der Zorn der braven Bürger richtete sich nicht gegen die Mörder, sondern gegen die Ermordeten. Studenten wurden offen angefeindet, oft von den eigenen Familien, bis hin zur Enterbung. Spätestens da dämmerte auch dem naivsten Weltverbesserer, dass das Leben eine verdammt unfaire Angelegenheit war.

Eine bittere Erkenntnis. Da blieb nur noch Selbstmitleid. Genau in dieser Stimmungslage holte »Love Story« das Publikum ab. Es schrie nach Katharsis, wollte den angestauten Schmerz endlich rauslassen. Und wo ginge dies besser und einfacher als im Kino! Gleich die Eingangssequenz von »Love Story« stellt klar: Diese Geschichte wird nicht gut ausgehen. Das Publikum war dankbar dafür - warum sollte es nur einem selber schlecht gehen? Und so wie Oliver am Ende um die tote Jennifer trauert, trauerten die Zuschauer um ihre Träume, die im Kugelhagel der Wirklichkeit gestorben waren.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.