Im Waggon nach Wien

Jolanda Terenzios Weg von Athen in die Zwangsarbeit

»Unbekannte Bahnhöfe, unbekannte Orte und am Ende des Weges niemand, der auf dich wartet.«

Jolanda Terenzio, geboren 1922 in Athen, gestorben 2006 ebendort, war eine griechische Journalistin und Schriftstellerin. Die Enkelin des österreichischen Konsuls in Piräus besuchte von 1934 - 1940 die deutsche Schule in Athen und immatrikulierte danach, zu Beginn der deutschen Besatzung, an der juristischen Fakultät.

Juni 1944 wird sie wegen ihrer Aktivität im kommunistischen Widerstand von der SS verhaftet und wenige Tage später zur Zwangsarbeit in die damalige Ostmark des dritten Reichs verschickt, da sie österreichische Abstammung war und Deutsch sprach. Die Erfahrungen ihrer Gefangenschaft dieser Zeit bis zu ihrer Rückkehr nach Athen im August 1945 schrieb sie in dem beachtenswerten Buch mit dem Titel »413 Tage« nieder. Nach dem zweiten Weltkrieg studierte sie Journalismus in Paris und arbeitete von 1961 - 1975 mit der griechischen Abteilung des BBC zusammen, trug so wesentlich dazu bei, die griechische Öffentlichkeit auch während der Obristen-Diktatur zu informieren. Ab 1977 gestaltet sie als Redakteurin im staatlichen griechischen Fernsehen die Informationsreihe »Der Weg Europas« und im staatlichen Rundfunk die Sendungsreihe »Was heißt Europa«.

Jolanda Terenzio wurde mit dem Preis des »Griechischen Widerstands« der Stiftung Athanasios Vasilios Botsis geehrt.

Diese verlassenen Bahnhöfe mitten in der Nacht! Die Dampfmaschinen, die schnaufend vor und zurück fahren, bewegt von unsichtbaren Händen. Danach ein Rütteln durch den ganzen Zug, Kettengeräusche, und wieder fahren wir los, mitten in der Nacht, noch weiter fort. Neben uns an den Abhängen schwarze Massen und der Geruch von Verbranntem. Es sind die gesprengten Züge, die immer noch rauchen. Mit erloschenen Lichtern fährt der Zug durch Berge, durch Ebenen, über Flüsse und tiefe Abgründe. Plötzlich bleibt er abrupt stehen, zwei drei Soldaten laufen mit einer Laterne und schauen dabei unter die Räder.

»Was ist los?«

»Vor uns ist eine gesprengte Brücke.«

Stundenlang stehen wir inmitten der Einöde, in der Dunkelheit. Langsam setzen wir unseren Weg bis zum nächsten Hindernis oder dem endgültigen Absturz fort. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich alleine in einem Zug, der ins Unbekannte fährt, der Gefahr entgegen. Ich weiß nichts über meine Mitreisenden. Auch die wissen nichts über mich. Nur ihre Stimmen hörte ich, als wir in einen Tunnel fuhren. Sie brüllten alle zusammen, vielleicht aus Spaß, vielleicht aus Angst oder sie steckten sich gegenseitig an. Mir zerriss es die Ohren und mir zerfetzte es die Nerven von dem Gebrüll, ich glaubte, dass wir niemals aus der Dunkelheit, dem Rauch, der Hölle des Wahnsinns herauskommen würden. Ich stellte mir eine Explosion da drinnen vor … Es ist zwei am Morgen.

Ein Schmerz klemmt fest in mir. Auf der gegenüberliegenden Bank liegt ein Mädchen. Ich stehe auf und gehe zum offenen Fenster und schaue den Großen Bären an. Es ist die einzig mir wohlgesinnte Gestalt, die mich auf der Reise begleitet. Auf der oberen Veranda sitzend, werden auch jene ihn sehen und an mich denken. Und die Pappeln werden langsam ihre schlanken Stämme bewegen. Und ihre Blätterchen werden sanft rascheln. Der Zug ist stehengeblieben. Ein deutscher Soldat öffnet die Tür und ruft meinen Namen. Mich will, sagt er, der Anführer der Mission in seinem Waggon. Ich steige aus und folge ihm. Auf den spitzen Steinen, die auf der ganzen Länge der Gleise aufgeschüttet sind, ist das Gehen sehr schwierig. Der Soldat bleibt vor einem hohen Waggon stehen, eine Hand, man meint eine eiserne, streckt sich von drinnen heraus und zieht mich, am Arm packend, in die Luft. »Setzen Sie sich«, sagt eine deutsche Stimme. Noch habe ich kein Wort gesagt, ich spüre meine vor Angst trockene Kehle. Wo soll ich mich hinsetzen? Ich sehe nichts. Ein leichter Schubs und ich sitze irgendwo. Nach und nach mache ich mir gegenüber einen schwarzen Umriss und zwei Augen aus, die im fahlen Schein der Sterne glänzen. »Was wollen Sie von mir?«

Meine eisige Stimme füllt die Stille.

»… Nichts.«

Der Mann scheint zu zögern.

»Dann gehe ich zurück in meinen Waggon.«

»Sie können sofort zurückgehen, ich möchte Sie nur bitten, mir morgen bei der Verteilung der Verpflegung zu helfen.«

»In Ordnung.« Ich stehe auf. Alles entspannt sich in mir vor Erleichterung. Ich schicke mich an, hinaus zu springen, aber jener springt zuerst, breitet seine Arme aus und wie eine Feder setzt er mich auf die Erde. Für einen Moment bleiben meine Hände auf seinen Schultern liegen. Was für eine Überraschung für meine Finger, das Gefühl dieser felsenfesten, unerschütterlichen, menschlichen Kraft!

Als der Zug in Athen losfuhr und die geliebten Gesichter sich verloren und alles in mir entwurzelt wurde, war er draußen auf die Stufe gesprungen und hatte monoton gesagt: »Weine nicht, weine nicht, weine nicht.« Mit seinem Körper füllte er das ganze Fenster. Meine Hände hatte ich oben an das Holz gedrückt, bis sie schmerzten und ich versuchte diese furchtbare Sache, die sich wie ein Sturzbach aus mir drinnen und zusammen aus meinem Leben ergießen wollte, zu unterdrücken. Ich durfte vor einem Deutschen nicht weinen. Ich zog mich zurück und ging zu einem anderen Fenster, aber er öffnete die Tür und kam und stand hinter mir. Ich fuhr wild herum und schaute ihn an, bereit zu allem. »Ich heiße Walter, ich bin der Transportführer«, hatte er gesagt. »Ich fahre nach Hause auf Urlaub und sie haben mich mit der Führung der Mission beauftragt. Ich hoffe, dass wir eine gute Reise ohne große Probleme haben.«

»Das hoffe ich auch.« Wenn er mich nur in Ruhe ließe, damit ich alleine weinen kann.

»Oh, Sie können Deutsch?« sagte er überrascht. »Sie werden wertvoll für mich sein. Es gibt in diesem ganzen Zug keinen Menschen, der ein Wort Deutsch spricht, außer meinen Soldaten.« Er öffnete die Tür und ging weg, während der Zug immer schneller wurde. Danach kam ein anderer Deutscher mit einer Laterne in der Hand herein, um seine Arbeit zu tun, das heißt, die Züge zu kontrollieren und auf die Gleise aufzupassen. Bevor er die Laterne löschte, hatte ich es geschafft, sein Gesicht zu sehen. Ein Totenschädel mit lebendigen Augen.

»Sobald ihr ein Maschinengewehr hört, werft ihr euch nach unten auf den Bauch, so«, hatte er gesagt und drückte sich unter die hölzerne Bank. »Und jetzt, wo wir am Geröll vorbeikommen, bleibt ihr am Besten die ganze Zeit am Boden liegen, für mehr Sicherheit. Man weiß nie, wann die Kugeln pfeifen werden, und dann…«

Wir schauten ihn an, ein schwarzer Schatten, der fiel und sich erhob und seine Hände bewegte, und seine Panik füllte den Waggon und setzte sich in uns fest. »Sieben Mal habe ich sie mit meinen Augen gesehen, so wahr ich hier vor euch stehe. Sieben Mal habe ich ihr heißes Eisen in meinem Fleisch gespürt.« Er hatte ein Streichholz angezündet und zeigte uns ein paar tiefe Narben an den Armen und in seinem Gesicht.

»Verflucht seien sie«, hatte das Mädchen gesagt. »Mein Gott, wie werden wir ihnen entkommen, wenn sie den Zug angreifen?« Im schwachen Schein des Sternenlichts sah ich, wie sie mit beiden Händen ihren Kopf zusammenpresste. Ruhig hatte ich meine Decke entfaltet und sie auf meiner Bank ausgebreitet. »Legst du sie nicht auf den Boden?«, hatte sie mich mit Sorge gefragt. »Nein, die Partisanen fürchte ich gar nicht.«

Stunden stehen wir an derselben Stelle. Die Deutschen kommen und gehen und ihre Gesichter sind voll Besorgnis. Die Anspannung aller um mich herum beginnt mir auf die Nerven zu gehen. Wie soll ich inmitten dieses Gesindels wieder herauskommen, wenn uns die Partisanen fangen? Vor uns fährt der Zug mit den Geiseln. Auf dem Bahnhof in Athen habe ich sie gesehen, sie waren in Käfigen. Einige Männer mit geschorenen Köpfen waren um Wasser gegangen, ihnen folgten bewaffnete Deutsche. Während sie vorbeigingen, hatten sie ihre Augen auf uns geheftet. »Zigaretten«, Leute, flüsterten sie, »wir sind Geiseln.« Aber die deutschen Wachen knurrten. Die geschorenen Köpfe überholten uns und gingen zum Wasserhahn. Aus den Spalten der Waggons mit dem Drahtverhau leuchteten andere auf uns gerichtete Augen heraus. Und ich hatte mein eigenes Schicksal verflucht. »Soll der Teufel mein Schicksal holen«, hatte ich gesagt. Und meine Zähne knirschten von der Kraft, die ich aufbrachte, um voranzukommen und mich mit der Masse der Arbeiter zu mischen, die wie Ameisen auf dem Bahnhof herumkrabbelten.

Die roten Funken der Lok wurden in die Luft geschleudert. »Drehst du dich nicht um, um dein Zuhause noch einmal zu sehen?« hatte jemand gesagt, als wir von Filothei fortgingen. Nein, ich konnte nicht. Wenn ich meinen Kopf gewendet hätte, würde ich am Straßenrand sitzen, die Steine und der Oleander würden mich packen und dann müssten die Deutschen kommen, um mich dort auszureißen. »Lache, weine nicht«, hatte Mama mit Nachdruck gesagt, »damit ich meine Schwäche besiege. Lach' noch einmal, dass du lachst, wenn ich dich das letzte Mal sehe.« Was für einen armseligen Gesichtsausdruck hatte ich wohl mit meinem eingefrorenen Lächeln und den Tränen, die in Strömen liefen! Neben ihr stand mein Vater und schaute mich an, die Augen ausdruckslos, gerötet, und Alba mit ihrem zu mir gehobenen, kreidebleichen Gesichtchen. Nein, wir konnten uns nicht trennen. Irgendetwas würde geschehen. Der Zug fuhr los. Sie liefen mit ausgestreckten Armen hinter ihm her und winkten mit den Taschentüchern … sie werden wohl stehengeblieben sein, als sie das rote Licht des letzten Waggons in der Nacht verschwinden und den letzten Funken der Lok verglimmen sahen. Sie würden ihre Tränen nicht mehr abwischen. Sie würden sich nicht mehr darum kümmern tapfer zu wirken, zumal auch ich sie nicht mehr sah.

Es gab Momente, in denen ich mir wünschte, schon fortgegangen zu sein, damit das nervenaufreibende, hoffnungslose Warten auf den furchtbaren Tag aufhöre. Und da, der schreckliche Tag kam und ging vorüber. Ich war weg. Alles ging zu Ende. Nur der Schmerz verbindet uns noch, der sich über die Schienen schleppt.

Als wären Jahrhunderte seit jenem Morgen des 10. Juni 1944 vergangen. Und dennoch vergingen die Stunden in einem Wirbelwind. Alles ist durcheinander in meinem Kopf. Was genau ist geschehen? Irgendetwas wie das Getrampel losgelassener Pferde, etwas wie die Rufe von Schakalen. Ein höllischer Lärm aus Autos, Befehlen und Gewehrkolbenschlägen an der Tür. Und die Stimme meines Vaters: »Kinder, wacht auf, die Deutschen!« Ich öffnete die Augen, sprang aus meinem Bett und lief zum Fenster. Es war noch nicht einmal hell geworden. Ein Lauf glänzte auf mich gerichtet im Halbdunkel. »Öffnen Sie die Tür! Deutsche Polizei«, brüllte irgendein Ungeheuer.

Laufend kam ich die Treppe herunter, der Vater hinter mir lief, um die Karten, die auf dem Radio waren, zusammenzufalten. Ich öffnete die Tür und es kam zuerst der Lauf einer Pistole und dann ein junger Offizier herein, der einem Ungeheuer überhaupt nicht ähnelte, hinter ihm zwei bewaffnete Soldaten.

»Wo ist die Jolanda Terenzio«, fragte er, mir ein Papier zeigend. Ich beugte mich vor und schaute, eine Reihe Großbuchstaben füllte es ganz aus, mein Name.

»Ich bin es.«

»Haben Sie Waffen im Haus?«

»Oh, das Haus ist voll davon.« Eine verrückte Laune hatte mich plötzlich gepackt, ihn auf den Arm zu nehmen. So etwas wie Überraschung zeigte sich in seinen Augen.

»Und haben Sie englisches Geld?«

»Habe ich nie in meinem Leben gesehen.«

»Durchsuchung«, befahl er den Soldaten. Sofort begannen jene die Schubladen zu öffnen, die Bücher hinunterzustürzen und wie Hunde bei der Jagd zu suchen.

»Ziehen Sie sich an«, sagte der Offizier.

Das bedeutet Gefängnis, dachte ich. Die Treppe hinaufsteigend, sah ich den Vater vor ihm stehen und ihm mit dem Finger auf seine Brust klopfen. »Ich bin der Vater. Ich komme mit Ihnen. Ich … Vater, Jolanda … meine Tochter … «

Ich ging zwischen den Deutschen hinunter. Die Straße war voll von grauen Autos und grauen Uniformen. Meine drei Lieben standen bewegungslos auf der Veranda, mit ausdruckslosem Blick. Weiter unten saßen die Mütter stumm auf den Schwellen ihrer leeren Häuser. Die Türen hinter ihnen klafften auf, und sie dachten nicht daran, hinein zu den unaufgeräumten Betten und umgestürzten Möbeln zu gehen. Ich lächelte ihnen zu, als ich mich mit Handschlag von ihnen verabschiedete, sie erschraken und riefen: »Alles Gute, mein Kind, Gott sei bei euch.« Diesen Moment hatte ich mir oftmals vorgestellt. Das hatte ich erwartet, dass sie irgendwann kommen und mich fassen würden. Ich ahnte, dass die Freiheit für mich sehr spät kommen würde, sehr spät für soviele andere…

…

»Wenn sie Sie fragen, sagen Sie, dass ich alles gut durchsucht habe«, sagte der junge Offizier mit gesenkter Stimme, damit ihn der Soldat der hinter ihm ging, nicht hörte. »In Wirklichkeit habe ich noch nicht einmal geschaut.«

»Und wenn Sie schauen würden, Sie würden nichts finden.«

»Wir, sehen Sie, wir sind nicht von der SS. Man hat uns heute zur Verstärkung gerufen. Scheißarbeit. Ich mag es nicht, junge Mädchen aus dem Schlaf zu holen und der Polizei zu übergeben.« Ich drehte mich um und schaute ihn überrascht an. Wir waren auf dem großen Platz angekommen.

Jolanda Terenzio

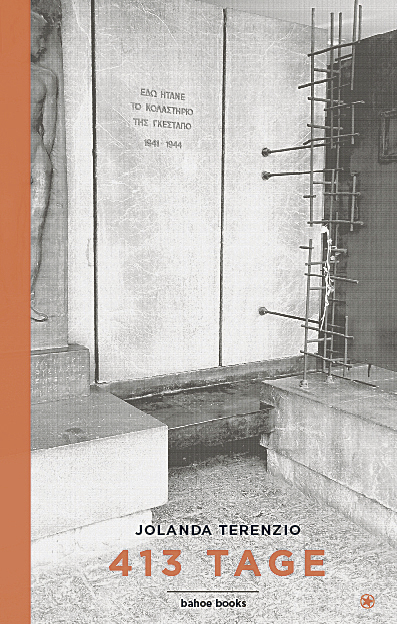

413 Tage

Aus dem Griechischen von Martin Scharnhorst

Bahoe books

300 S., geb.; 20,00 €

erscheint im Juni 2021

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.