- Kultur

- Frank B. Wilderson III »Afropessimismus«

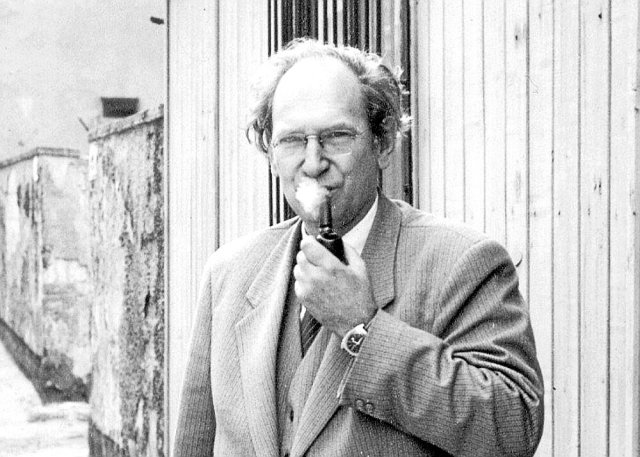

Nie der Sklaverei entkommen

Frank B. Wilderson III erklärt in »Afropessimismus«, was es heißt, Schwarz zu sein

Zwischen Martin Luther Kings Rede »I have a dream«, die er 1963 beim Marsch auf Washington vor 250 000 Menschen hielt, und »I can’t breath«, den letzten Worten George Floyds am 25. Mai 2020 in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen. Vergangen ist in dieser Zeit aber auch Kings Traum von »Black and White together« (Schwarze und Weiße vereint), so jedenfalls schreibt es der afroamerikanische Aktivist und Philosoph Frank B. Wilderson III in seinem Werk »Afropessimismus«.

Ist der Traum wirklich ausgeträumt, oder schlängelt er sich noch immer opportunistisch mangels realitätstüchtigerer und mutigerer Ideen – oder, mehr noch, als »Antagonismusangst« (Jared Sexton) – durch unsere Gegenwart? Slavoj Žižek kommt in seinem Buch »Mut der Hoffnungslosigkeit« zu dem Schluss: Erst wenn es keine Hoffnung mehr gibt, wird der wahre Mut freigesetzt, kann fundamentaler Wandel auf den Weg gebracht werden.

Wilderson jedenfalls setzt solcher Hoffnung ein kompromissloses Ende und lässt uns, die wir alle infiziert sind vom Erbe des Humanismus und der Aufklärung und ihren Erlösungsversprechen, ratlos zurück: »Der Afropessimismus bietet eine analytische Linse, die als Korrektiv zur logischen Vorannahme des Humanismus wirkt.« Er ist eine Schlussfolgerung aus der »monströsen Gewalt, die sich in der Banalität der Mikroaggressionen verbirgt«, aber auch aus der Selbstverständlichkeit von brutaler Polizeigewalt und Rassismus.

Schwarze gehören nicht zur menschlichen Spezies. Sie sind zwar fühlende Wesen, aber noch immer nicht der Sklaverei entkommen. Sie gehören nicht sich selbst, sie sind sozial tot. Es gibt keinen Ausgang, keine Erlösung. Wildersons Afropessimismus ist eine Philosophie der verlorenen Hoffnung. Er legt uns ein Werk vor, das größtenteils aus Ausschnitten seines Lebens besteht: Erinnerungsschnipsel, Anekdoten, geschreddert und wieder zusammengesetzt zu einem Monstrum. Er springt, fließende Übergänge sind nicht sein Ding; mitten im Höhenflug eines Memoirs springt er ab und lässt die Lesenden sich durch ein sperriges Gewirr von theoretischem Fachjargon tasten. Lacan und Gramsci, Fanon und Sartre, Weatherman und Black Liberation Army.

Geboren 1956, wächst Wilderson in einer akademischen Familie in Kenwood auf, einem gehobenen, von weißen Akademikerfamilien bewohnten Stadtteil von Minneapolis. Ihr Zuzug löst eine Protestaktion mit 500 Unterschriften aus. Das Gemüt des kleinen Frank verheddert sich mehr und mehr in Verunsicherungen, nach Auswegen Ausschau haltenden Träumereien, in denen er sich davonstiehlt, in eine Welt, in der er geachtet, ja verehrt wird.

Aber auf schmerzlichen Umwegen dringt es zu ihm durch, dass es einen grundsätzlichen Unterschied zu allen anderen gibt. Er ist »Negro«. Warum? »Weil wir die Einzigen waren, die sie Negro nannten.« Seine schwarze Hautfarbe wird zu etwas Unangehmen, zu einem Lebenshindernis, zu einer Schuld, wie er anfänglich glaubt, für die er büßen muss. Wilderson verschafft uns Zugang zu den Labyrinthen, in denen der heranwachsende Afroamerikaner seinen Weg sucht.

Es ist eine lange, schmerzhafte, widersprüchliche Geschichte, die schließlich zu der für ihn befreienden Gewissheit führt, dass es für Schwarze, anders als für Native Americans, Feministinnen, Schwule, Lesben und andere unterdrückte, misshandelte und ausgebeutete Gruppen, kein Narrativ der Erlösung gibt. »Eine Schwarze radikale Agenda ist für die meisten Linken zutiefst verstörend, denn sie entstammt dem Umstand eines Leidens, für das keine denkbare Strategie der Wiedergutmachung existiert«, konstatiert er gleich auf den ersten Seiten seiner Arbeit.

Nach acht Jahren als Börsenmakler ist seine Gesundheit ruiniert. Er sattelt um, wird Museumswächter. Sein Freund und Kollege, der Palästinenser Sameer, erzählt ihm in aller Unbefangenheit, wie es ist, von israelischen Grenzposten angehalten und abgetastet zu werden: »Aber die Scham und die Demütigung ist noch viel schlimmer, wenn der israelische Soldat ein Jude aus Äthiopien ist.« Ist das, was die Israelis den Palästinensern antun, in der Vorstellung seines Freundes »irgendwie eine geringere Bedrohung als Schwarze Juden«? »Wenn eine Erzählung von postkolonialer Erlösung und die Erlösung der Arbeiter*innen möglich war, müsste es auch ein Narrativ geben, das die Erlösung der Schwarzen erzählte und die Zeit und den Ort ihrer Unterwerfung zurückerstattete. Ich habe mich geirrt.« Er wird Afropessimist.

Und so haben viele seiner Erinnerungen nicht den Abschluss wie die »Aufwärtsmemoiren« anderer afroamerikanischer Militanter wie Malcolm X, Assata Shakur oder Angela Davis. Stella, Schwarz, eine Liebe, 20 Jahre älter als er, beschwört junge Rekruten, nicht nach Vietnam zu gehen. Ein Freund und früheres Mitglied der Weathermen, einer linken Untergrundorganisation, weigert sich, ihnen zu helfen. Sie leben dieses Leben im Widerstand, im Untergrund lange Zeit zusammen, aber plötzlich ist Stella weg aus seiner Erzählung. Weshalb? Was ist mit ihrer gemeinsamen Geschichte? Passt wohl nicht in die Logik des Afropessimismus von Wilderson’scher Prägung. Was ihm gestern passiert ist, darauf muss er sich auch heute gefasst machen, nur noch schlimmer.

Als ich vor einiger Zeit eines der Bücher von Frantz Fanon aus dem Regal nahm und darin blätterte, stand ich im ersten Moment mit offenem Mund da. Nicht wegen der Radikalität und Kompromisslosigkeit der Sprache, nicht wegen Fanons bedingungsloser Schlussfolgerungen, die mich da ansprangen, sondern weil meine Erinnerungen daran verblasst sind, vor allem aber nicht mehr so richtig gebraucht wurden.

Wilderson versteht es, die losen Enden, die Fanon uns bei seinem frühen Tod hinterlassen hat, aufzunehmen. Er entwickelt, entlang seiner persönlichen Geschichte und der Geschichte der Sklaverei, eine Philosophie der Ausweglosigkeit. Er schreibt nicht von Verlust, er schreibt vom Mangel, der schon immer ein Mangel gewesen war und es bis heute ist. Indigene können ihr Land zurückfordern, Obdachlose eine Wohnung fordern, die Letzte Generation eine wirksamere Umweltpolitik. Der »Negro« kann nichts zurückfordern, nichts zurückbekommen.

»Es gibt keinen Antagonismus wie den Antagonismus zwischen Schwarzen und der Welt. Dieser Antagonismus ist der Kern dessen, was Orlando Patterson als ›sozialen Tod‹ bezeichnet.« Gewalt gegen Schwarze braucht keinen Grund oder Anlass – unübersehbar das Beispiel des vor ein paar Tagen in Memphis tot geprügelten Afroamerikaners Tyre Nichols. Er steht als soziale Nichtperson außerhalb einer geltenden sozialen Ordnung, er ist sozial tot.

Hier unterscheidet sich Wilderson grundsätzlich von Fanon, auf den er immer wieder zu sprechen kommt. Fanon war sich bis an sein Lebensende der individuellen und kollektiven Befreiung im antikolonialen und antirassistischen Kampf sicher. Wilderson hingegen schickt uns entlang seiner persönlichen Geschichte und der Geschichte von transatlantischer Sklaverei, dem Grundstein des transatlantischen Kapitalismus, in ein Erinnerungs- und Suchgebäude der Ausweglosigkeit.

Ausweglosigkeit? In den USA gibt es heute doch eine unübersehbare Schwarze Mittelklasse! Sein Vater etwa, Universitätsprofessor, leitet ein Programm, bei dem es um die Souveränität der Native Americans geht. »Der Raum war brechend voll. Spöttische Bemerkungen und Beleidigungen wurden meinem Vater entgegengeschleudert.« Einer der Ureinwohner geht auf den Leiter des Workshops zu und ruft: »Wir wollen nicht, dass uns ein Nigger-Mann wie du sagt, was wir zu tun haben.« Stürmischer Applaus.

Wildersons Afropessimismus zerstört die Illusion, den Halt, den uns der Humanismus mit seinem nie enden wollenden und beruhigenden Fortschrittsglauben, über uns gebeugt wie ein Geier, beschert.

Wildersons Afropessimismus ist eine Mixtur aus Erzählung und Theorie, wie sie mir bis jetzt nicht untergekommen ist. Was in seinen kompromisslosen Zuspitzungen überzeugt, ist nicht die schlüssige Theorie, an erster Stelle ist es das Erlebte, aus dem seine theoretischen Schlussfolgerungen erwachsen. Wilderson ist kein bequemer Autor, bei der Lektüre des spannenden Buches kommen einem manche Zweifel, Widersprüche melden sich, Abwehrhaltungen überkommen die Lesenden. Bequem ist Wilderson nicht, aber eine dringend notwendige Attacke von epochalem Gewicht auf die Bequemlichkeit liberaler Zuversicht.

Frank B. Wilderson III: »Afropessimismus«. Matthes & Seitz, 415 S., geb., 28 €.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.