- Kultur

- Buch »Thomas Mann. Werk und Zeit«

The Big Seven

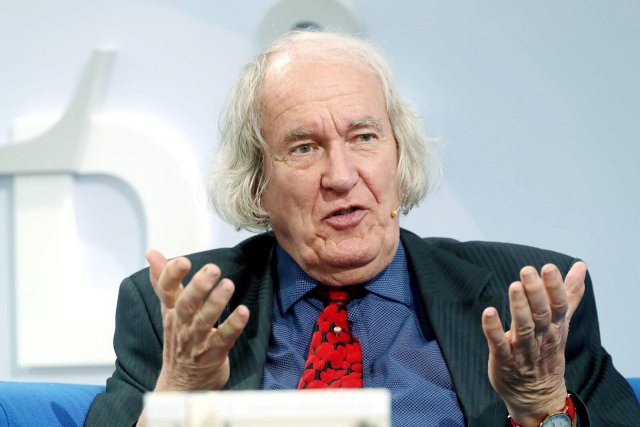

Der Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer lobt sich selbst

Mal aus dem Nähkästchen geplaudert: Im Zeitungswesen gibt es verschiedene Arten, der Leserschaft ein neues Werk aus der Wissenschaft oder den Künsten vorzustellen. Gängig ist die Rezension: Man fragt einen Autor – idealerweise nicht befreundet mit der Urheberin des Werks –, jenes zu besprechen. Auch beliebt ist das Interview, bei dem meist die Schöpferin selbst über ihr Erzeugnis Auskunft gibt, gerahmt durch bestenfalls kritische Nachfragen eines Journalisten. Wenig Arbeit macht der Vorabdruck, der den Lesenden gleich selbst die Beurteilung überlässt. Nun hat die »NZZ« einer weiteren Spielart der Werkvorstellung Aufmerksamkeit verschafft: der Selbstrezension. In einem kürzlich erschienenen Text blickt der 81-jährige Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer auf seine im Dezember veröffentlichte Thomas-Mann-Gesamtdarstellung.

Nun, wem man eine Bühne gibt, der wäre dumm, nicht aufzutreten, oder? Bescheidenheit sucht man bei Borchmeyer vergebens. In nur vier Jahren hat er nach seinem letzten Buch ein weiteres »Lebenswerk« geschaffen, schreibt er – und das, obwohl eine solche Leistung eigentlich über die Fähigkeiten eines einzelnen Gelehrten hinauszugehen scheine. Wie könne es sein, fragt der emeritierte Heidelberger Professor, dass er dazu imstande gewesen sei, wo doch andere seines Fachs mit ähnlichen Vorhaben jahrzehntelang ringen würden? Und gibt sogleich die Antwort: Er habe sich eben schon ein halbes Jahrhundert lang intensiv mit Thomas Mann beschäftigt. (Womit er allerdings, das muss man ihm zugeben, Recht hat.)

Auch stilistisch ist von Borchmeyers Werk viel zu erwarten – vertraut man auf Borchmeyer. Seiner Überzeugung nach kann er es mit seinem Sprachgefühl nicht nur mit seinen Freunden, den Wissenschaftlern Jan Assmann und Harald Weinrich – die sich für die lobende Erwähnung hoffentlich mit einer Flasche Barolo bedanken werden –, sondern auch mit seinem Gegenstand selbst, mit Thomas Mann, aufnehmen. Damit auch niemand an Borchmeyers Wortgewandtheit zweifelt, erwähnt er zur Sicherheit, dass er 2000 den Karl-Vossler-Preis für »wissenschaftliche Darstellungen von literarischem Rang« erhalten hat. Dass dies wenig mit seinem aktuellen Werk zu tun hat, ist dabei nebensächlich. Kurzum: Borchmeyers Buch ist in jeder Hinsicht ein voller Erfolg (Quelle: Borchmeyer). Man könnte meinen, der Ästhet unter den Wissenschaftlern wolle sich nur allzu gern mit Thomas Mann und dessen »Big Five« – Wagner, Nietzsche, Schopenhauer, Goethe und Schiller – in einer Reihe sehen. Immerhin haben diese Künstler auch Borchmeyer »im Innersten affiziert«.

Ob die »NZZ« das Genre der Selbstrezension fortführen wird, bleibt abzuwarten. Neu ist es jedenfalls nicht: Schon Schiller hat seine »Räuber« selbst rezensiert – allerdings im Gegensatz zu Borchmeyer anonym und ziemlich verächtlich. Einige Vorteile bietet die Eigenbesprechung ja für Zeitungen: Man hat kein gekränktes Künstler- bzw. Wissenschaftlerego zu befürchten, das sich falsch dargestellt sieht. Davon, dass der Urheber – im Gegensatz zu so manchem Rezensenten – das Werk, über das er schreibt, zumindest einigermaßen kennt, ist außerdem auszugehen. Das ist besonders im Fall von Borchmeyers detaillierter Werkexegese erwähnenswert, denn die ist 1547 Seiten dick. Wer kann das bei den heutigen Hungerlöhnen für Journalisten noch einer Rezensentin zumuten? Geld fürs Lesen gibt’s ja leider nicht. Schade nur, dass man nach dem Lesen einer Selbstrezension immer noch keine Ahnung hat, ob das Werk etwas taugen könnte.

Dieter Borchmeyer: Thomas Mann. Werk und Zeit. Insel Verlag, 1547 S., geb., 58 €.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.