- Wissen

- Klimaforschung

Bei Kälte linksdrehend

Die Kalkschalen von winzigen Lebewesen bilden ein einzigartiges Klimaarchiv. Die Informationen daraus reichen Jahrmillionen zurück

Es ist recht selten, dass einzellige Lebewesen in Zeitungen und Zeitschriften oder gar in der Wissenschaftssendung des Fernsehens erwähnt werden. Wenn überhaupt, dann handelt es sich meist um Krankheitserreger. Doch seit sich die Menschen um das Klima sorgen und dafür interessieren, wie sich Klima und Umweltbedingungen in der Vergangenheit geändert haben, beachtet man die Winzlinge des Weltozeans mehr als zuvor. Einerseits, weil sie durch ihren massenhaften Stoffwechsel selbst klimarelevant sind, andererseits, weil einige von ihnen als Klima-Datenspeicher genutzt werden.

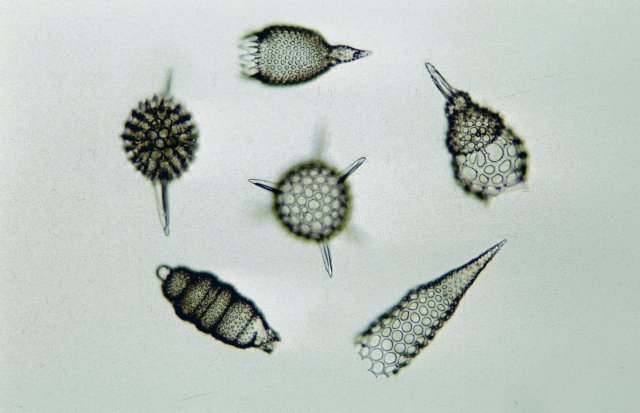

In dieser Eigenschaft hat eine Tiergruppe geradezu Furore gemacht. »Jeder zweite oder dritte Bericht über das Paläoklima nennt ihren – wie es sich für einen Star gehört – klangvollen Namen: Es sind Foraminiferen«, erklärte Andreas Mackensen, als ich ihn einst im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven besuchte. Sie besiedeln seit dem Erdaltertum die Meeresböden und seit der mittleren Jurazeit auch die oberen Wasserschichten des Weltozeans. Aus der Erdgeschichte kennt man mehr als 40 000 Arten. In den heutigen Meeren leben etwa 4000 Arten, davon wiederum nur 40 planktisch, das heißt in den oberen paar Hundert Metern der Wassersäule. Die meisten von ihnen sind Kalkschaler, und was das Wunderliche ist: Sie bauen, bildlich gesprochen, die Umweltbedingungen in ihr Gehäuse ein. Selbst welche Arten wo vorkommen und wie sie ihren Korpus gestalten, sagt etwas über das jeweilige Klima aus.

Mackensen erwähnte als Beispiel eine bestimmte Spezies, die ihr spiralförmig angeordnetes Kammergehäuse im kalten Wasser linksdrehend, in wärmeren Gewässern rechtsdrehend baut. Sie lebt nicht länger als ein Jahr, dann sinkt die Kalkhülle zu Boden. Gewinnt ein Expeditionsteam mit Stechrohren oder sogenannten Kastenloten einen Sedimentkern, werden die Relikte aus den einzelnen Schichten isoliert, und allein anhand der Drehrichtung der Spirale, rechts – links, kann ersehen werden: In dieser oder jener Zeit war das Wasser kälter oder wärmer.

Baumaterial aus dem Wasser

Foraminiferen sind also Signalträger. Die Tierchen bauen sozusagen Klimainformation in ihre Schutzhülle ein. Wie kann man sich das vorstellen? Die Gehäuse bestehen aus Kalziumcarbonat (CaCO3). Der Wortstamm Foraminiferen besagt schon einiges über diese Einzeller: »foramen« heißt auf Lateinisch Loch und »ferre« tragen. Es sind »Löcherträger«. Weil die Zelle wächst, baut sie sich in spiralförmiger Anordnung immer neue Kammern, und diese Kammern haben untereinander Öffnungen beziehungsweise Löcher.

Das Baumaterial sind Elemente aus dem Wasser, und dies macht sich die Isotopenanalyse zunutze. »Ein charmantes, kräftiges Werkzeug«, sagt mein aktueller Gesprächspartner Lester Lembke-Jene, mariner Geologe am AWI. »Inzwischen können wir durch stets verfeinerte Methoden einzelne dieser millimeterkleinen Gehäuse analysieren und die Aussagen reichen mehr als 60 Millionen Jahre zurück.« Er zieht einen Schieber auf mit Hunderten Fläschchen: Proben aus einem Sedimentkern, die für die Isotopenanalyse im Massenspektrometer aufbereitet werden.

Im Wasser befinden sich Sauerstoff und Kohlenstoff, letzterer in gelöster Form und als Kohlendioxid. Jedoch existieren beide Elemente als Atome unterschiedlichen Gewichts (Isotope): Sauerstoff beispielsweise als schweres O-18 und leichtes O-16. Isotopisch schweres Wasser ist H218O und hat wenig O-16-Anteile. Es befindet sich in der Tiefe des Ozeans, weil leichte Wassermoleküle an der Oberfläche schneller verdunsten und während Kaltzeiten zu mächtigen Eisschilden abschneien; zudem sinkt es aufgrund des höheren Salzgehalts herab.

Rückschlüsse auf die Ozeanzirkulation

Auf diese Weise können auch die Extravaganzen der gegenwärtigen Ozeanzirkulation untersucht werden. Wie die Wassermassen strömen und dabei ihre Eigenschaften verändern, ist bei Weitem noch nicht genügend bekannt. Im Nordatlantik und an den antarktischen Küsten wird neues Tiefenwasser gebildet. Man spricht deshalb von »jungem Wasser«. Das treibt durch den Atlantischen und Indischen Ozean, wird wärmer, wodurch sich der chemische Zustand verändert und steigt, mit Nährstoffen angereichert, zur Oberfläche auf. Im Nordpazifik befindet sich dann das älteste Wasser. Die Umlaufzeit beträgt 1000 bis 1400 Jahre.

»Wir haben die Strömungsgeschichte vor der ostantarktischen Küste untersucht«, erzählt Lembke-Jene, »und wir sehen, dass es dort rapide Veränderungen gibt. Das Bodenwasser hat sich um fast ein Grad erwärmt. Dadurch schmilzt das Schelfeis, das dem Meerwasser aufliegt, von unten stärker ab. Weil wir keine langzeitigen Messreihen haben, konnten uns darüber nur die Isotopenverhältnisse der Kalkgehäuse von Foraminiferen Auskunft geben.«

Die Frage ist: Bei welchen Temperaturen und wann würden die Schelfeisgebiete ganz verschwinden und das Inlandeis würde ungehindert ins Meer rutschen? Das wäre der sogenannte Kipppunkt. Ein Abschmelzen des Eises wiederum senkt den Salzgehalt im oberflächennahen Wasser und verändert den gesamten Chemismus des Ozeans.

Teil des Kohlenstoffkreislaufs

Die Zukunft ist offen, doch Anhaltspunkte des Kommenden scheinen aus der Vergangenheit auf. Deshalb ist es ratsam, sich ein Bild davon zu machen, wie es einmal war. Die Wechsel von Kalt- und Warmzeiten sind immer noch ein Prozess mit vielen Unbekannten. Klimamodelle stellen zwar die Veränderungen in der oberflächennahen Wassersäule (bis 2000 Meter) recht gut dar, aber was im tiefen Ozean passiert, ist unbekannt. Wir wissen, dass die Weltmeere zurzeit noch einen Großteil der anthropogenen Wärme und des Kohlendioxids aufnehmen. Wann wird das Niveau erreicht, wo das System gesättigt ist? Wenn mehr Kohlenstoff in den Ozean gelangt, sinkt der PH-Wert; die Karbonatgehäuse lösen sich auf und Foraminiferen sterben – das ist die Gegenbewegung.

Die kleinen Kalkschaler sind Teil des Kohlenstoffkreislaufs. Signifikant dafür ist das Verhältnis der stabilen Kohlenstoffatome C-12 und C-13 zueinander, das sich im Bau der Gehäuse quasi widerspiegelt. Es zeigt an, wie viel Nährstoff sich im Ozean befindet, denn Biomasse ist reich an leichtem Kohlenstoff. Während der Kaltstadien war der Transfer von 12C-reicher Biomasse in den tiefen Ozean höher als in warme Stadien.

Mit dem Übergang zur heutigen Warmzeit steigt der 13C-Anteil wieder. Jedoch nimmt mit zunehmender Entfernung einer Wassermasse von ihrem Entstehungsort der leichte Kohlenstoff wieder zu. Das warme, nährstoffreiche Wasser des heutigen Nordpazifiks ist auch gut durchlüftet. »Wenn wir in die letzte Warmzeit, das Eem-Interglazial, zurückschauen, das etwa 10 000 Jahre dauerte und vor etwa 115 000 endete, stellen wir aufgrund unserer Analysen fest, dass die Wassermassen des Nordpazifiks damals schlechter belüftet waren als heute und während der letzten Eiszeit noch schlechter«, sagt Lembke-Jene. »Erstaunlicherweise scheint sich der Nordpazifik in einem optimalen Zustand zu befinden. Das hat uns überrascht. Wir wissen noch nicht, warum das der Fall ist. Leben wir heute in der bestmöglichen der Welten, was die Zirkulation des Tiefenwassers anbelangt? Jedenfalls sollten wir alles tun, um den gegenwärtigen Zustand mindestens zu erhalten.«

Blick voraus in die Vergangenheit

Das Grandiose an den Foraminiferen ist, dass sich aus ihren Gehäusen Informationen über jene Zeitalter ablesen lassen, in denen es wärmer war als heute. Die Proben auf dem Schreibtisch stammen aus der mittleren pliozänen Wärmeperiode vor drei bis 3,5 Millionen Jahren. Die Isotopenverhältnisse ergaben ein um 2,5 Grad Celsius wärmeres Klima (stets im Vergleich zum Mittelwert des vorindustriellen Zeitalters). Wir werden vermutlich um die nächste Jahrhundertwende ähnliche Temperaturen haben. Die Arbeitsgruppe um Lembke-Jene versucht zu ergründen, wie der Ozean damals geschichtet und wie stabil die Schichtung war. Wie viel Kohlenstoff konnte er aufnehmen? Wie sah der Stoffwechsel mit der Atmosphäre aus? Das kann man nicht aus Eisbohrkernen herauslesen, die erfassen mit der Ende vergangenen Jahres abgeschlossenen, tiefsten Bohrung am Dom C in der Antarktis maximal 1,2 Millionen Jahre.

Aufgrund der Datierung radioaktiver Kohlenstoffanteile von Foraminiferen konnte nachgewiesen werden, dass der Übergang von der letzten Kaltzeit in die Warmzeit vor 20 000 bis 11 000 Jahren geschah. Da begann sich der Ozean auch wieder besser zu durchlüften und die Werte glichen sich den heutigen an. »Zur vorletzten, der Holstein-Warmzeit, erkennen wir etwas höhere Temperaturen als bisher angenommen. Es war zwei Grad wärmer als im Mittel, und diese Warmzeit war nicht einmal sehr ausgeprägt«, erklärt Lembke-Jene. Hingegen nehmen die Spezialisten des AWI an, dass das früheste Interglazial – die Zeit zwischen zwei Eiszeiten – vor etwa 450 000 Jahren sehr lange, fast über 40 000 Jahre anhielt. Was uns die kleinen Tierchen und ihre Überbleibsel alles erzählen können!

»Wenn nicht massiv etwas getan wird gegen das Aufheizen unseres Planeten«, resümiert Lembke-Jene, »kann die Vorgabe der Pariser Klimakonferenz, die 1,5-Grad-Grenze der Erwärmung nicht zu überschreiten, kaum eingehalten werden. Viele Kollegen meinen, der Trend sei schon unumkehrbar. Die Entscheidungen der neuen schwarz-roten Bundesregierung sind da nicht sehr zielführend.«

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.