- Kultur

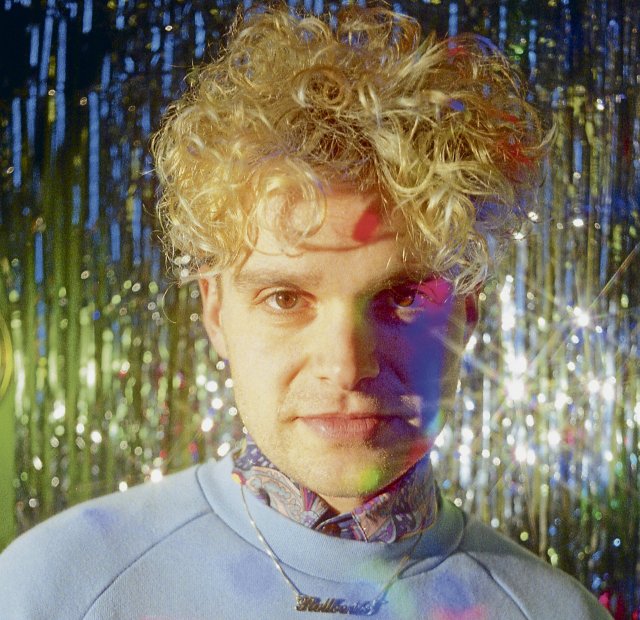

- Talke Talks

The Importance of Being Yana

Die Konsequenz der US-Immigration ist für unsere Autorin, dass sie entgermanisiert wurde

Howdy aus Texas, liebe Leser*innen,

man will bekanntlich immer das, was man nicht hat, und den Großteil meines Lebens wollte ich statt meines komplizierten russischen Nachnamens einen, den ich nicht ständig zu buchstabieren brauchte. Die Konsequenzen der deutschen Immigration waren in meinem Fall die Entnahme des weiblichen »A« am Ende meines Nachnamens, und damit meine Maskulinisierung, und dass ich den Rest meines Lebens in Deutschland in verwirrte Gesichter starren würde, während ich ihnen das »y« in meinem Namen diktierte, das von einem Übersetzer stellvertretend für den im Deutschen nicht existierenden Buchstaben »ы« gewählt worden war. Russischsprachführer meinen, das »ы« entspreche in etwa dem deutschen »i« in »Tisch«, aber das ist eine Untertreibung.

Deutsche Feministinnen legen sich Doppelnamen zu, wenn sie heiraten, was ich meistens befürworte, aber in Fällen wie Göring-Eckardt eher lassen würde. Ich dagegen sprintete sofort nach meiner Hochzeit und noch vor der Hochzeitsreise zum Bürgeramt, um zu meinem neuen, kurzen, geschlechtslosen, megadeutschen Namen zu wechseln. Endlich konnte ich als Einheimische durchgehen, ohne »ы« und »y«! Egal, was die junge Generation von Migrationsstolz faselt, für mich hast du es in Deutschland geschafft, wenn du am Telefon mit der Arzthelferin nicht mehr buchstabieren musst.

News aus Fernwest: Jana Talke lebt in Texas und schreibt über amerikanische und amerikanisierte Lebensart.

Doch das Integrationsglück hielt nicht lange. Nach nur einem Jahr Kartoffel-Talke ging es in die USA, wo aus meinem lieben kurzen, gewöhnlichen norddeutschen Nachnamen ein überraschtes »Talk-Tolki?« wurde. Es wird nie einmal, sondern stets zweimal und immer in dieser Reihenfolge rezitiert. Nun weiß ich zumindest, wie es sich anfühlt, einen feministischen Doppelnamen zu führen. Außerdem ist so der Titel dieser Kolumne entstanden.

Eine andere Falschaussprache störte mich weitaus mehr – eine, die mir von früheren Aufenthalten in den USA zwar bekannt war, aber deren negativen Einfluss auf meine Psyche ich unterschätzt hatte: Man nannte mich fortan »Dschäna«! Selten gefolgt von der Nachfrage »Jay-na?« Dass mein lieber kurzer, gewöhnlicher osteuropäischer Vorname so verhunzt und auch von Freunden, die mich jahrelang kennen, nie richtig ausgesprochen werden würde, schockierte mich. »Wie ein Doppel-L auf Spanisch« erkläre ich meinen mexikanischen Freunden, die danach nicht mehr »Dschäna«, sondern langsam, vorsichtig und irgendwie leise »Dschana« sagen. Dass gar meine Yogalehrerin, die genauso heißt wie ich und ebenso aus dem Ostblock kommt, trotzdem Dschäna zu mir sagt, grenzt an migrantischen Verrat. In meinem US-Alltag muss ich beide Namen buchstabieren: »Talk with an ›E‹ at the end« und »Yana with a ›J‹« und schaue in verwirrte Gesichter.

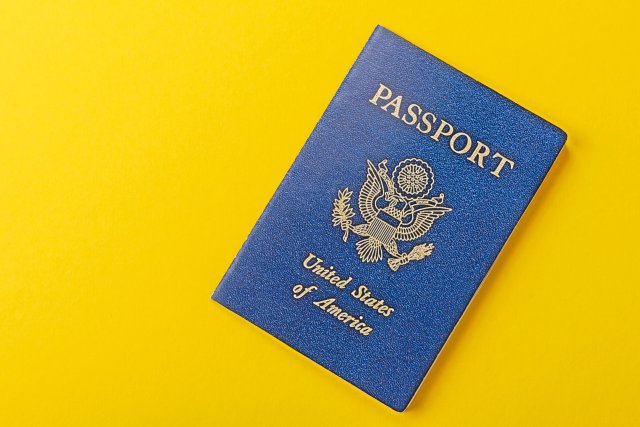

Mein Schicksal sollte sich doch noch zum Guten wenden: Letztens wurde ich amerikanische Staatsbürgerin. Zwar nicht ohne Probleme (Sie erinnern sich vielleicht an Verzögerungen, Reise- und Stromausfälle), aber doch mit der Möglichkeit, meinen Namen offiziell ändern zu lassen in die korrekte und logische Schreibeweise meiner Yogalehrerin Yana (nur für die USA natürlich, im deutschen Pass bleibt das »J«). Ein letztes Mal wurde ich noch daran erinnert, wie passé Jana ist. Der Beamte, der meinen Staatsbürgerschaftstest durchführte, war gleich genervt, als er mich aufrief. »Dschäna, den Namen habe ich zum letzten Mal gehört, als ich mich scheiden ließ!«, begrüßte er mich. »Deswegen ändere ich ihn ja zu Yana«, witzelte ich. Der Mann lächelte nicht zurück, aber nach der zweiten Testfrage (»Was ist die Hauptstadt der USA?«) setzte er nochmals an: »Ich dachte, ich sei sie los, aber dann rief sie mich aus dem Nichts an, und ich so: ›Woher hast du meine Nummer?‹« Hartnäckig, diese Dschänas!

Obwohl ich die nächsten Wochen damit verbringen werde, meine Bank- und Versichertenkarten auf »Y« ändern zu lassen, freue ich mich darauf, nicht mehr so viel buchstabieren zu müssen. Die Konsequenz der US-Immigration ist jedoch, dass ich entgermanisiert wurde – Yana heißen in den USA nur Russinnen. »Я«, das ist auf Russisch sowohl der erste Buchstabe meines Vornamens als auch das Wort »ich«. Hauptsache, nicht mehr »ы«.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.