- Kultur

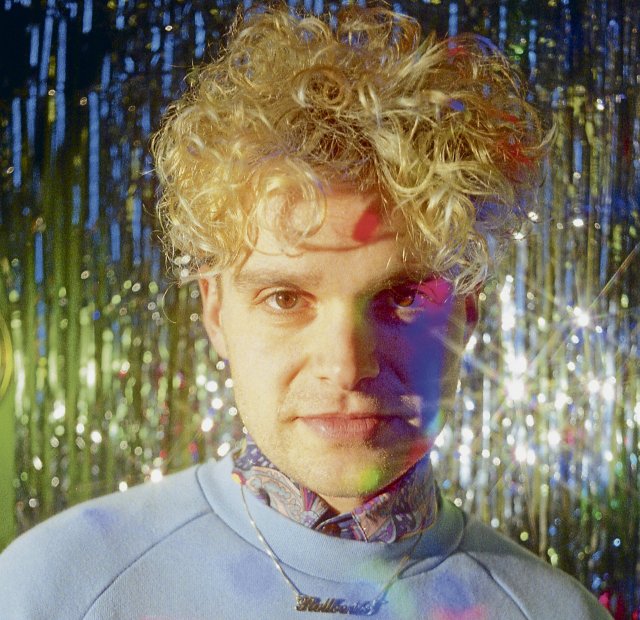

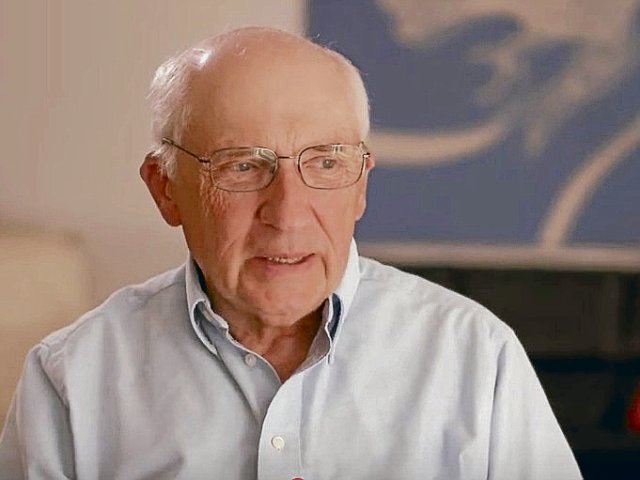

- Konrad H. Jarausch

Von einem, der auszog ...

»Die Last der Vergangenheit« lässt den deutsch-amerikanischen Historiker Konrad H. Jarausch nicht los

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.« Ob dieser faustische Stoßseufzer auch auf ihn zutreffe, wollte ich von Konrad H. Jarausch wissen. Wobei meine journalistische Neugier nicht etwa direkt der Frage nach dem hinter- und untergründigen Sinn menschlicher Existenz oder Existenzen zwischen hellen und dunklen Mächten galt, sondern vielmehr seinem eventuellen Zwiespalt zwischen zwei Völkern, zwei Nationen, zwei Staaten, zwei durchaus kulturell und mental verschiedenen Welten. Dass der deutsch-amerikanische Geschichtsprofessor nicht der Magie zugetan ist, sondern strengster Wissenschaftlichkeit verpflichtet, versteht sich von selbst. Aber versteht er sich mehr als ein »Ami« oder ein »Germane«?

Geboren am 14. August 1941 in Magdeburg, in einer »preußisch und norddeutsch geprägten Familie« mit einem »starken Sinn für persönliche Disziplin und nationale Pflicht«, streng protestantisch und stolz auf die lutherische Reformation, hat Jarausch einerseits seine Wurzeln in einem schlesischen Bauerndorf, wo die väterlichen Ahnen ein kleines Lebensmittelgeschäft betrieben, andererseits, der mütterliche Zweig, in der Beamtenschaft, Bildungsbürgertum »mit einer Prise Adel«. »Die Genealogie mit zahlreichen Geistlichen und Lehrern lässt sich bis ins Jahr 1391 zurückverfolgen«, verrät Jarausch in seinen just erschienenen Memoiren – mit denen er sich quasi selbst ein Geburtstagsgeschenk bescherte. Seinen Vater hat er nicht kennenlernen dürfen. Obwohl nicht in der NSDAP, »weil er deren Neuheidentum und rassistische Reinterpretation des Christentums verabscheute«, war dieser jedoch wie so viele seiner Generation »begierig darauf, an einem historischen Krieg teilzunehmen, der die deutsche Niederlage von 1918 wettzumachen« suggerierte. Der Vater fiel im sogenannten Russlandfeldzug der Nazis.

Die Kindheit des Sohns einer alleinerziehenden und alleinverdienenden Mutter, Lehrerin von Beruf, war von häufigen Umzügen überschattet. Weshalb der junge Jarausch »keine emotionale Bindung zu einem spezifischen Ort als Heimat« zu entwickeln vermochte. »Die letzte Station meiner Kindheit war das Paul-Schneider-Gymnasium, ein protestantisches Internat, benannt nach einem Widerstandspastor, der 1939 von den Nazis getötet worden war«, informiert Jarausch in seinen just erschienenen Memoiren »Die Last der Vergangenheit«. Er besuchte ein Internat in Meisenheim, »einem malerischen Ort in der Rheinpfalz, in der Nähe von Bad Kreuznach«. Ersatzväter waren für ihn die Brüder der Mutter und seines Erzeugers, wie das früher hieß. Der eine war Historiker, »innovativ in der Methodik, aber ein ehemaliges Mitglied der NSDAP und ein politischer Nationalist«, der andere ein Berufsschullehrer, ebenfalls mit großen historischen Kenntnissen – was vermutlich die Berufswahl des Schützlings beförderte. Die letztliche Entscheidung sei jedoch, so Jarausch in seinen Erinnerungen, determiniert gewesen »durch die zerstörerischen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, der das Leben meines Vaters gefordert hatte«.

Doch zunächst trieb es den Jungen fort, weit fort, über den »Großen Teich«. Ein Jahrzehnt vor der studentischen 68er-Revolte brach er auf, abgestoßen von der Spießigkeit und Miefigkeit, dem Konservatismus und der Restauration in Adenauers Bundesrepublik und angezogen von vermeintlicher Liberalität und Nonkonformismus in den USA. Ein Jahr »Auszeit« wollte er sich gönnen. Daraus wurden fast vier Jahrzehnte. Er studierte in Princeton und promovierte an der University of Wisconsin, einem Zentrum studentischer Unterstützung für die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung sowie der Proteste gegen den schmutzigen Krieg der USA in Vietnam; er lehrte sodann an der University of Missouri, Columbia, und hernach an der University of North Carolina at Chapel Hill.

»Die Kombination aus meiner deutschen Herkunft und der neu entstehenden amerikanischen Persönlichkeit schuf eine hybride transatlantische Identität«, schreibt Jarausch. Einige Zeit fühlte er sich hin- und hergerissen zwischen einer eventuellen deutschen oder doch US-amerikanischen Zukunft. Er hat dies mittlerweile salomonisch gelöst, lebt hier wie dort. Auch dank seiner Frau, Tochter eines deutschen Wissenschaftlers, der nach dem Sieg über Nazideutschland im Zuge der US-Operation »Paperclip« in die Vereinigten Staaten beordert wurde, wie »Raketenvater« Wernher von Braun. Die sowjetische Siegermacht hatte sich ihrerseits Manfred von Ardenne und andere Spezialisten geholt.

Warum hat er, der »Flüchtling« aus Deutschland, sich in den USA der deutschen Geschichte zugewandt? Weil ihn dieses Land eben doch nicht losließ. Seine Doktorarbeit war dem Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg und der Schuld am Ersten Weltkrieg gewidmet. »Das Studium der Vergangenheit reizte mich, weil es einen Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart und der Zukunft zu liefern versprach.« Zunehmend interessierte Jarausch sich für die unterschiedlichen Entwicklungswege der beiden deutschen Nachkriegsstaaten. Von Übersee aus auf diese zu schauen, bot allerlei Vorteile, äußert er im Gespräch mit »nd«. Im Buch heißt es hierzu: »Die räumliche Distanz bot die Möglichkeit, sich von den internen querelles allemandes zu distanzieren.« Sprich: sich Objektivität, emotionale Nüchternheit, wissenschaftliche Sachlichkeit leisten zu können.

Sein Herz schlug für die »Bielefelder Schule«, ein neuer, progressiver methodischer Ansatz der Geschichtswissenschaft, initiiert Anfang der 70er Jahre von Reinhart Koselleck, Hans-Ulrich Wehler und Jürgen Kocka, die »hart kämpfen mussten, um sich gegen konservative Apologeten durchzusetzen«. Neugier erregten und Sympathien empfand Jarausch für DDR-Kollegen, deren Arbeiten er Respekt zollte, trotz marxistischer Reduktion der deutschen Geschichte auf eine Reihe von Klassenkämpfen oder manch notgedrungenen Kotaus vor »von oben« abverlangten dogmatischen Stanzen. Man trifft sich auf Konferenzen, tauscht sich aus, entwickelt Freundschaften, so mit Joachim Petzold. »Wir versuchten, über den Eisernen Vorhang hinweg zu kommunizieren.« Dazu gehörte auch ein Gremium, schon 1980 gegründet, das sich »Interquant« nannte und dem als Präsidenten Jarausch sowie das sowjetische Akademiemitglied Ivan Kovalchenko vorstanden.

Als am 9. November 1989 der vor dem Fernseher hockende Sohn Peter dem Vater zuruft: »In Berlin ist die Mauer gefallen«, gibt es kein Halten mehr. Konrad H. Jarausch zieht es an den Ort weltpolitischen, welthistorischen Geschehens. Im Dezember des Jahres organisiert er in Berlin eine Konferenz, auf der sich ost- und westdeutsche sowie US-amerikanische Historiker über das gerade Erlebte verständigten und Bilanz ihres Wirkens bis dato zogen. 1998 tritt Jarausch an die Spitze des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam, das er bis zu seiner Emeritierung 2006 zusammen mit zunächst Christoph Kleßmann aus Bielefeld und dann Martin Sabrow aus Kiel leitet (also auch hier durchgängig westliche Führung). Das ZZF war eines der sogenannten »Sieben Zwerge«, gegründet zum Auffangen positiv evaluierter DDR-Wissenschaftler. Die Evaluierungen, deren Notwendigkeit er im Buch begründet, sieht Jarausch im »nd«-Gespräch kritisch, bemängelt Übertreibungen und Ungerechtigkeiten. Hochachtung zollt er der Kritik und Selbstkritik renommierter DDR-Kollegen wie Kurt Pätzold und Fritz Klein.

Das ZZF selbst sah sich jahrelang mit heftigsten Anfeindungen konfrontiert, weil es nicht dem Mainstream folgte, sich in der Erforschung von und in Publikationen zur DDR-Geschichte nicht auf Mauer, Stasi, Repressionen, SED-Allmacht beschränkte, sondern den gesellschaftlichen Alltag zu erkunden und durchaus auch die Verbundenheit von Millionen Bürgern und Bürgerinnen mit diesem Staat zu verstehen versuchte. Ärgster Widersacher war damals der Forschungsverbund SED-Staat an der FU-Berlin. Meine Frage, ob er Schadenfreude oder zumindest Genugtuung empfinde, dass dieser Ende vergangenen Jahres aufgelöst wurde, quittiert Jarausch mit einem verhaltenen Lachen, um sodann zu antworten: »Na ja, wir hatten viel Streit, viel Krach. Aber ich denke, dass wir doch mit unserem Ansatz am Ende recht hatten und nicht sie, die die Totalitarismustheorie wiederbelebt haben und die DDR als gigantisches Gefängnis bezeichneten. Das war und ist mir einfach zu flach.«

Interessant sind im Buch von Jarausch übrigens auch die Überlegungen darüber, wie politisch Historiker sein dürfen. Politische Abstinenz ist ihm abhold. Gewiss allein schon ob der Prägungen während seiner Lehrjahre in den USA durch deutsch-jüdische Emigrantenkollegen wie Fritz Stern und Georg Iggers. Als eine »überfällige Konfrontation« wertet Jarausch die auf dem Frankfurter Historikertag von1998 ausgebrochene Debatte zur »Verstrickung« führender deutscher Historiker wie Werner Conze und Theodor Schieder in die NS-Diktatur sowie zu deren Schweigen nach 1945 hinsichtlich dieser unsäglichen Kollaboration.

Es folgten mit der Millenniumswende weitere spannende Diskussionen. Jarausch rückte mit Gleichgesinnten den großen historischen »Meistererzählungen« auf den Leib. Im Buch liest man dazu: »Zu Beginn des neuen Jahrtausends schienen alle hauptsächlichen Versionen der Darstellung der deutschen Vergangenheit gleichermaßen diskreditiert: Das nationalistische Narrativ war mit dem Dritten Reich so katastrophal gescheitert, dass es kaum noch zu retten war; die marxistische Interpretation der DDR war mit dem Kommunismus zusammengebrochen; und sogar die selbstkritische Sonderwegthese der Bundesrepublik war von der vergleichenden Forschung unterlaufen worden. Aber auch neuere Alternativen wie der Holocaust oder die feministische und globale Geschichte stießen bald an ihre Grenzen.« Kurzum, Jarausch bietet mit seiner Rückschau auch so etwas wie einen »Kurzen Lehrgang« oder »Abriß« zur Geschichte der Geschichtswissenschaft jüngster deutscher Vergangenheit, wenn man das hier mal so keck formulieren darf.

Gewinnbringend ist die Lektüre ebenso hinsichtlich persönlicher Offenbarungen, dass das Leben in den USA keineswegs so kommod war, wie Außenstehende oft irrtümlich vermuten. Gerade auch für Akademiker nicht, wie Jarausch aus eigener Erfahrung finanzieller Nöte und Verzweiflung an provinzieller Atmosphäre zu berichten weiß. Was heute mit Trumps Kampfansage gegen die Wissenschaften und gegen renommierte akademische Institutionen wohl umso mehr gelten dürfte. Berührend die Bekenntnisse bezüglich eigener anfänglicher Naivität respektive Unaufmerksamkeit, überwunden in einem schrittweisen Lernprozess. Hierzu ebenfalls eine Leseprobe aus dem Buch: »Meine Verliebtheit in die Vereinigten Staaten führte dazu, dass ich die massiven Beweise für die dunkle Seite des amerikanischen Traums ignorierte, der sich für viele Menschen in einen Albtraum verwandelte. Als ich im Westen auf einige Indianer traf, interessierte ich mich mehr für ihren Silberschmuck als für die Enteignung ihres Landes durch die weißen Siedler. Da es in Wyoming nur sehr wenige Schwarze gab, erregte ihre Rekrutierung für das Footballteam viel Aufsehen, ohne dass ihr Gefühl des Unbehagens wegen ihrer Diskriminierung ernstgenommen wurde. Ich traf auch auf manche Hispanics, aber sie blieben weitgehend unsichtbar für mich, da sie in einfachen Dienstleistungsjobs und als Saisonarbeiter in der Landwirtschaft tätig waren.«

Doch zurück zur Eingangsfrage: Ist Konrad H. Jarausch mehr Amerikaner als Deutscher oder umgekehrt? Unserem Gespräch jüngst entnahm ich: In Trumps Amerika fühlt er sich nicht zu Hause, im weiter rechts rückenden Deutschland zunehmend unwohl. Die Zerrissenheit und Unwirtlichkeit unserer konfliktbeladenen, krisengeschüttelten und kriegerischen Welt wühlt ihn auf. Auch wenn man es ihm, einem Mann von ruhigem Gemüt, nicht anmerken mag.

Konrad H. Jarausch: Die Last der Vergangenheit. Ein transatlantisches Leben. Vergangenheitsverlag, 244 S., br., 20 €.

»Das Studium der Vergangenheit reizte mich, weil es einen Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart und der Zukunft zu liefern versprach.«

Konrad H. Jarausch

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.