- Kultur

- Dokumentarfilm

»Die zärtliche Revolution«: Fürsorge für alles, was lebt

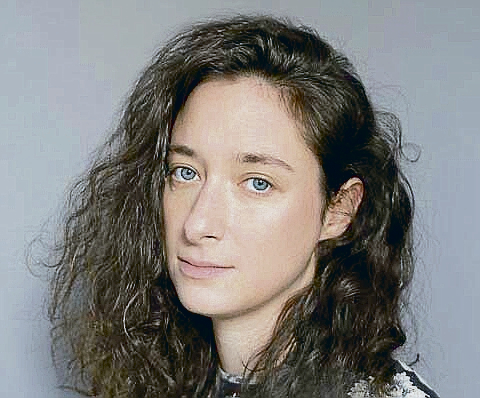

Mit ihrem Dokumentarfilm »Die zärtliche Revolution« plädiert Annelie Boroş für mehr Aufmerksamkeit für einander

»Liebe Annelie« – mit diesen Worten beginnen die Briefe, die Ihnen die Protagonist*innen ihres neuen Films schreiben und die sie im Film vorlesen. Wie kamen Sie auf die Idee, diese Briefform zu verwenden statt der üblichen Interviews bzw. freien Statements vor der Kamera?

Ich bin ein Fan davon, Protagonist*innen sehr viel Gestaltungsfreiheit zu geben und ihnen die Chance zu geben, Filme auch für sich zu nutzen, für das, was sie erzählen möchten. Die Form des Schreibens gibt mehr Zeit, eine Antwort zu finden. Man hat die Chance, sich zu überlegen, wie man seine Geschichte erzählen und vor der Kamera präsentieren möchte, ohne überraschenden Fragen ausgeliefert zu sein. Es ist auch ein bisschen poetischer, als wenn man einfach so herunterredet. Das mag ich sehr viel lieber, besonders bei den Erzählungen im Off.

Man hört im Film nur eine Frage, die Sie den Protagonist*innen stellen: »Was ist Fürsorge für dich?« Haben Sie als Grundlage für die Briefe weitere Fragen gestellt?

Ja, entstanden sind die Briefe über Wochen und Monate hinweg. Ich habe tatsächlich an alle Protagonist*innen jeweils ganz spezifische Fragen geschickt und ihnen die Möglichkeit gegeben, auch noch anderes zu erzählen, da waren sie ganz frei.

Annelie Boroş (Jg. 1991) hat Dokumentarfilm und Fernsehjournalismus an der Hochschule für Fernsehen und Film München studiert. Schon ihre ersten Arbeiten wie »Mars Closer«, »F32.2« und »Fuck White Tears« wurden auf internationalen Festivals gezeigt und mehrfach ausgezeichnet. Ihr neuer Dokumentarfilm »Die zärtliche Revolution« widmet sich dem Thema Fürsorge.

Deutet die persönliche Anrede der Briefe auch darauf, dass Sie hier nicht nur wie andere Dokumentarfilmregisseur*innen neutrale Beobachterin sein wollen, sondern persönlich involviert sind?

Das habe ich nicht so bewusst so entschieden, aber ich hätte das nicht gemacht, wenn ich nicht ohnehin eine persönliche Ebene in den Film aufgenommen hätte. Ich habe mich entschlossen, auch zu erzählen, dass sich während der Recherche für den Film meine sehr gute Freundin und Mitbewohnerin Kathrin das Leben genommen hat. Als es passiert ist, habe ich erst mal pausiert und mich um mich selbst und diese ganze Situation gekümmert. Aber recht schnell kam die Ahnung auf: Was da gerade in mein Leben gecrasht ist, ist exakt das Thema, mit dem ich mich in dem Filmprojekt beschäftige. Deswegen stelle ich eine sehr persönliche Frage an den Anfang des Films: In welcher Welt hätte Kathrin gerne gelebt? Oder gibt es eine Welt, in der Suizid nicht ihr einziger Ausweg gewesen wäre? Daraus ist ein noch persönlicheres und emotionaleres Band zu den Geschichten der Protagonist*innen entstanden, und die Briefform verstärkt das.

Am Ende sprechen Sie Kathrin selbst an. Eine Botschaft an Ihre verstorbene Freundin?

Ich habe mit der Arbeit an dem Film vor dem Suizid angefangen. Er ist für alle, mich eingeschlossen, die das Gefühl haben und darunter leiden, dass wir uns in dieser Gesellschaft nicht gut genug kümmern. Er richtet sich an alle, die da einen Mangel sehen, und soll eine kleine Liebeserklärung an sie sein. Auch an Kathrin, weil ich sehr hoffe, dass es in ihrem Sinne gewesen wäre, diesen Film so zu machen. Ich hatte mich mit ihr viel über das Projekt ausgetauscht. Es ist eine schöne Vorstellung, dass es ein Geschenk für sie ist.

Wie haben Sie Ihre Protagonist*innen gefunden, die alle auffällig eloquent sind?

Ich habe sie auf ganz unterschiedlichen Wegen und über einen sehr langen Zeitraum hinweg gefunden. Arnold, der seinen schwerbehinderten Sohn pflegt, habe ich über Gabriele Winklers Buch »Care Revolution« entdeckt. Die Sozialwissenschaftlerin fragt sich, was man dagegen tun kann, dass in unserer Gesellschaft Fürsorge so weit hintenangestellt ist. Ihre Idee ist es, verschiedene Kämpfe zu vereinen, und da spielen engagierte pflegende Angehörige wie Arnold eine wichtige Rolle.

Auch die polnische 24-Stunden-Pflegerin Bożena war schon in der Öffentlichkeit mit ihrer Geschichte. Sie hat gegen ihre Agentur geklagt und den Prozess gewonnen. Seitdem hat sie sich gewerkschaftlich organisiert, um andere Pflegekräfte zu unterstützen. Es war mir ganz wichtig, eine Person zu finden, die auch kritisch über ihre Situation sprechen kann – was riskant ist, weil sie Gefahr läuft, keinen Job mehr zu finden.

Der Behindertenaktivist Samuel ist ein Freund einer Freundin, die mir während der Recherchen von ihm erzählt hat. Wir sind auch sofort Freunde geworden. Durch ihn wollte ich die Frage in den Fokus rücken: Wie ist es eigentlich für Personen, die mehr auf Hilfe angewiesen sind als andere? Samuel ist gleichzeitig ein Fürsorgegebender, der gerade ein inklusives Hausprojekt aufbaut, in dem sich alle umeinander sorgen.

Die Medizinerin und indigene Klimaaktivistin aus Peru, Amanda, lernte ich durch einen Freund kennen. Sie hat Fürsorge für die Natur ins Zentrum ihrer Arbeit gestellt.

Wie kam es zu der Entscheidung, auch eine Klimaaktivistin, die doch eigentlich aus dem Thema herausfällt, in den Film aufzunehmen?

Es war mir total wichtig, zu thematisieren, dass es eben nicht nur um Fürsorge für Menschen geht, sondern um Fürsorge für alles, was lebt. Wir sind alle abhängig von unserem Umfeld und unserer Umwelt, und uns geht es nur gut, wenn die Systeme um uns herum gesund sind. Man denkt immer: Manche Leute brauchen Fürsorge; ich habe sie als Kind gebraucht, und im Alter brauche ich sie vielleicht wieder. Aber wir brauchen sie die ganze Zeit. Schon die Nahrungsaufnahme gehört zu Care. Wir brauchen einen gesunden Planeten, damit wir Nahrung haben und nicht Katastrophen ausgeliefert sind. Amanda etwa reist ins Ahrtal und trifft Menschen, die von der Flut betroffen sind.

Inwiefern spielt Ihr eigener rumänischer Familienhintergrund für den Film eine Rolle?

24-Stunden-Pflegekräfte aus Rumänien haben meine rumänische und meine deutsche Oma in Deutschland versorgt. Als Kind hatte ich ein enges Verhältnis zur Betreuerin meiner Oma, dabei musste sie ihr eigenes gewohntes Leben zurücklassen, um Geld zu verdienen. Dieser Care Drain ist abstrus: Pflegekräfte kommen aus ihren osteuropäischen Ländern nach Westeuropa, aber deren eigene Eltern und Kinder haben niemanden, der sich um sie kümmert. Bożena kam als Saisonarbeiterin nach Deutschland und hat erst mal – wie auch viele Rumän*innen – Gurken gepflückt. Nahrung zu produzieren, damit Menschen versorgt sind, kann man ebenfalls als sehr relevante Care-Arbeit sehen.

Wie gelang es, Grenzen zu ziehen bei beispielsweise intimen Szenen? Haben sie sich mit den Protagonist*innen abgestimmt, was die Kamera zeigen darf?

Wir haben vorher besprochen, was wir ungefähr drehen wollten. In einem Film über Fürsorge sollte die Fürsorge deutlich zu sehen sein – mit allem, was dazugehört. Das habe ich schon bei der Auswahl der Protagonist*innen abgesteckt. Samuel hat von sich aus den Wunsch geäußert, der Film möge dazu beizutragen, Berührungsängste abzubauen. Er hat sehr viel vorgeschlagen, was er gerne zeigen wollte, etwa wie er aufwacht, mit seinen Assistent*innen morgendliche Dehnübungen macht und wie er mit seinen Freunden in die Sauna geht, wobei sie ihn nackt hineintragen. Ich habe den Beteiligten Bedenkzeit gegeben und angeboten, Szenen im Nachhinein anzuschauen und gegebenenfalls Veto einzulegen. Diese Tür war immer offen.

Die Protagonist*innen hatten auch ganz klare Grenzen: Arnolds Sohn zum Beispiel sitzt nicht nackt in der Badewanne. Und die alte Dame, die von Bożena betreut wird, hat gesagt: »Wir können zusammen zum Friedhof gehen und gemeinsam kochen und essen, aber ich möchte nicht dabei gefilmt werden, wie ich gewaschen werde.«

Sie haben also einen fürsorglichen Umgang mit den Protagonist*innen gefunden. Das ist im Dokumentarfilm nicht selbstverständlich. Ich habe von Regisseur*innen schon die Aussage gehört: Dann kann man ja gar keine Filme mehr machen, wenn man alles mit den Beteiligten abklären muss.

Einige Filmemacher*innen tendieren dazu, dieses Gefälle stark zu betonen: Ich bin die Filmemacherin, ihr seid die Personen vor der Kamera, und nur ich weiß, wie dieser Film werden soll. Gegen diesen Ansatz wehre ich mich. Ich binde die Protagonist*innen gerne ein, frage sie: Wofür braucht ihr diesen Film? Was ist euer Interesse, daran mitzuwirken? Gerade bei einem so intimen Thema wäre es mir wahnsinnig unangenehm, mich hinzustellen und zu sagen: Guck mal, was ich für einen tollen Film gemacht habe. Mir ist ganz wichtig, dass die Protagonist*innen den Film für sich nutzen können. Auch darin steckt etwas Fürsorgliches.

»Die zärtliche Revolution«, Deutschland 2025. Regie: Annelie Boroş. 93 Min. Kinostart: 14. August.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.