- Politik

- Union

Rente, Pflege, Krankenversicherung: Sozialstaat am Kipppunkt?

Die Union erklärt steigende Sozialbeiträge für schädlich und will sie deckeln. Die Arbeitgeber gehen noch weiter

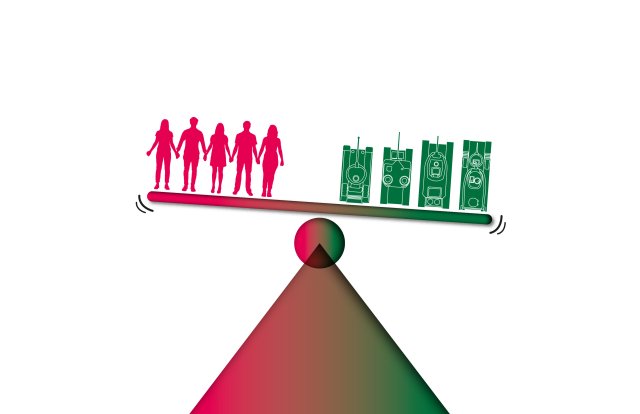

Mit der Reform der Schuldenbremse hat die schwarz-rote Koalition sich freie Hand bei der Aufrüstung gegeben. In der jüngsten Finanzplanung ist bereits vorgesehen, die Militärausgaben innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln. Die Sozialausgaben hingegen will insbesondere die Union begrenzen und die Beiträge auf Löhne deckeln. Begründung: Das sei nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhalten. Arbeitgeber und einflussreiche Ökonom*innen fordern noch stärkere Einsparungen. Für wen sind steigende Sozialbeiträge ein Problem? Und was folgt daraus?

Die Sozialbeiträge, die Beschäftigte und Arbeitgeber zahlen, sind in jüngster Zeit etwas gestiegen, auf knapp 42 Prozent des Bruttolohns – und damit auf das Niveau von 2006. Konkret wurden in den vergangenen Jahren die Abgaben an die Kranken- und Pflegeversicherung angehoben. Ein Grund sind gestiegene Löhne für Beschäftigte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Zudem erhalten seit einiger Zeit auch demenzkranke Menschen finanzielle Hilfen. Was angesichts der jahrzehntelangen Demografiedebatte überraschen mag: Die Rentenbeiträge verharren seit nunmehr acht Jahren auf dem gleichen Niveau; davor sind sie sogar gesunken. Ein Grund: Der lange anhaltende Beschäftigungsboom hat zu wachsenden Beitragseinnahmen geführt.

In Sachen Alterssicherung hat die schwarz-rote Regierung nun beschlossen, das Rentenniveau bis 2031 bei 48 Prozent zu stabilisieren (siehe Infokasten). Nach derzeitiger Gesetzeslage würde es sinken. Die für die Stabilisierung nötigen zusätzlichen Mittel zahlt der Bund – ebenso wie die Ausgaben für die vereinbarte Mütterrente III, durch die Kindererziehungszeiten bei der Rente in gleicher Weise angerechnet werden, unabhängig davon, wann das Kind geboren ist.

Die Bundesregierung will das Rentenniveau bei 48 Prozent stabilisieren. Grob gesagt bedeutet dieses Niveau: Wer 45 Jahre lang einen Durchschnittslohn erhalten hat und dieses Jahr in den Ruhestand geht, hat Anspruch auf eine Rente, die 48 Prozent des aktuellen Durchschnittslohns entspricht.

2023 lag diese Standardrente bei rund 1500 Euro. Die tatsächliche durchschnittliche Altersrente betrug für Neurentner indes nur 1110 Euro pro Monat, nach Abzug der Sozialbeiträge. Ein wichtiger Grund für den niedrigeren Wert: Die meisten Menschen sind nicht 45 Jahre lang ununterbrochen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. rt

Nun ist ein Rentenniveau von 48 Prozent niedrig, auch im internationalen Vergleich. Schon jetzt sind besonders viele ältere Menschen, insbesondere Frauen, armutsbetroffen. Zudem werden in den kommenden Jahren sehr viele Menschen aus den geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand gehen. Wenn die schwarz-rote Koalition starke Kürzungen vermeiden will, muss sie also mit steigenden Ausgaben rechnen. Nicht nur bei der Rente, sondern auch bei der Pflege und im Gesundheitswesen.

Denkbar sind zwei Finanzierungsquellen: Steuermittel aus dem Bundeshaushalt, aus denen derzeit etwa ein Drittel aller Sozialausgaben bezahlt werden. Oder zusätzliche Beiträge auf Löhne, die rund zwei Drittel der Ausgaben abdecken.

Doch die Union hält steigende Sozialausgaben für eine schädliche Entwicklung, die es zu stoppen gilt. Sie will sowohl bei den steuerfinanzierten Leistungen sparen als auch die Sozialbeiträge deckeln. So plant der Bund ab 2027 einen »strikten Konsolidierungskurs« – außer bei der Rüstung und bei Investitionen, für die sich der Bund Sonderkredite genehmigt hat.

Sozialstaat und Wettbewerbsfähigkeit

Gerade die steigenden Sozialausgaben seien »eine zu große Belastung für den Haushalt«, befindet Unionsfraktionschef Jens Spahn. Und zu den Sozialbeiträgen erklärte Kanzler Friedrich Merz Mitte Juli: »Eine Stabilisierung ist das, was ich mindestens erreichen möchte.« Denn diese Abgaben schaden laut CDU der Wirtschaft: »Die Sozialbeiträge verteuern die Arbeitskosten und reduzieren die Wettbewerbsfähigkeit«, sagte Kanzleramtsminister Thorsten Frei von der CDU. »Das ist ein sozial- und wirtschaftspolitisches Problem, das wir angehen.« Merz kündigte an, bereits im zweiten Halbjahr 2025 »Reformen auf den Weg (zu) bringen, damit unser Sozialstaat nicht zusätzliche Kosten auslöst, die unsere Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland immer mehr einschränken«.

Dem Spitzenverband der Unternehmen geht das nicht weit genug. Er verlangt, die Sozialbeiträge auf unter 40 Prozent zu drücken. Das geht nur durch Kürzungen, das weiß auch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): Nötig sei eine Diskussion »darüber, was wir an Sozialleistungen nicht mehr bezahlen können«, erklärte BDA-Präsident Rainer Dulger. Unterstützt wird er von einflussreichen Ökonom*innen wie der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, die ebenfalls Sozialkürzungen fordert. Auch die BDA behauptet dabei, die Sozialbeiträge müssten sinken, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleiben kann. Ist da was dran?

Generell hängt die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen von vielen Faktoren ab, etwa der Qualität ihrer Produkte. Das Ifo-Institut nennt überdies Energiepreise, Regulierung und Investitionsbedingungen. Doch auch Löhne können eine Rolle spielen – und Sozialbeiträge sind ein Teil der Arbeitskosten. Vereinfacht gesagt, lässt sich folgender Zusammenhang herstellen: Steigen die Abgaben, erhöht das die Arbeitskosten von Unternehmen in Deutschland. Das kann ihre preisliche Wettbewerbsposition gegenüber Firmen in anderen Ländern verschlechtern. Mögliche Folge: Die Unternehmen verkaufen weniger.

Was eine Rentenbeitragserhöhung bedeutet

Die Ökonomin Camille Logeay von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin kennt die wissenschaftliche Debatte darüber und hat selbst eine Studie verfasst, in der es auch um die Wirkung eines höheren Rentenbeitrags geht. Darin schätzt sie mithilfe eines Simulationsmodells Folgendes ab: Welche Effekte hätte es, wenn der Rentenbeitrag um einen Prozentpunkt angehoben wird und die Renten entsprechend höher sind? Das Ergebnis: Das Bruttoinlandsprodukt würde zunächst minimal stärker steigen als ohne diesen Schritt. Denn Rentner*innen hätten mehr Geld und würden mehr Produkte nachfragen. Die Nachfrage von Beschäftigten würde sich wegen des höheren Betrags nicht so stark verringern. Die Exporte würden schwächer ausfallen – ebenfalls minimal. Insgesamt wären die Effekte also kaum der Rede wert.

Anders sieht es bei einer starken Änderung der Arbeitskosten aus. So sind nach 2004 die realen Löhne in Deutschland über Jahre stark gesunken, auch wegen der Agenda 2010. Die Lohnstückkosten entwickelten sich in Deutschland viel schwächer als in anderen EU-Ländern – die preisliche Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen verbesserte sich bezogen auf die Arbeitskosten massiv. »Das hat deutschen exportorientierten Firmen zwar genutzt, aber dem Rest der Volkswirtschaft nicht«, sagte Logeay zu »nd.DieWoche«. »Die Bilanz war insgesamt negativ« – wegen der schwächeren Nachfrage im Inland. Gleichzeitig verbuchten vor allem exportorientierte Unternehmen starke Gewinnsteigerungen. Dank ihrer relativ großen Marktmacht mussten die Unternehmen die schwache Lohnentwicklung nur teilweise in ihren Preisen weitergeben.

In jüngster Zeit haben sich die Lohnstückkosten in Deutschland ähnlich entwickelt wie in anderen EU-Staaten – insofern ist hier kein Wettbewerbsproblem erkennbar. In diesen Daten lässt sich kein Grund finden, warum die Sozialbeiträge gedeckelt werden sollten. Überdies kann man ohnehin nicht sagen, dass höhere Abgaben generell schlecht für »die« Wirtschaft sind, siehe oben.

»Wenn die Politik die Beiträge deckelt oder senkt und keine zusätzlichen Steuermittel bereitstellt, sind Kürzungen zwingend.«

Jutta Schmitz-Kießler Sozialforscherin

Was bleibt? Unternehmen haben in aller Regel kein Interesse an steigenden Arbeitskosten, weil sie nun mal für Firmen vor allem das sind: Kosten, die Gewinne schmälern. Was die Sozialbeiträge im Speziellen angeht, fordert die BDA schon sehr lange eine Begrenzung auf maximal 40 Prozent. Damit sie jetzt wieder auf dieses Niveau sinken, verlangen die Arbeitgeber konkret drastische Kürzungen zulasten von Pflegebedürftigen. Bei der Alterssicherung wollen sie ein niedrigeres Rentenniveau und ein höheres Renteneintrittsalter. Beides würde den Beitrag dämpfen und gleichzeitig den Kreis potenzieller Arbeitskräfte vergrößern, auf die Firmen bei Bedarf zurückgreifen können.

Die BDA versucht dabei, Beschäftigte für ihre Kürzungskampagne mit ins Boot zu holen. Die derzeitigen Sozialabgaben seien ein »massiver Nettoklau bei den Beschäftigten«, sagte BDA-Präsident Dulger kürzlich. Gleichzeitig befeuert er die Stigmatisierung von Arbeitslosen: Viele seien wütend, »weil neben ihnen jemand wohnt, der noch nie gearbeitet hat, noch nie Beiträge bezahlt hat – dem es aber nicht schlechter geht als ihnen selbst«. Dulger unterschlägt dabei erstens, dass Beschäftigte mit Sozialbeiträgen Ansprüche erwerben, etwa auf Arbeitslosengeld. Zweitens blendet er eine Möglichkeit für auskömmliche Nettogehälter aus: höhere Bruttogehälter. Drittens fordern die Arbeitgeber mehr private Vorsorge. Die Kosten tragen dann die Beschäftigten, der Staat kann wie bei der Riesterrente einen Zuschuss zahlen. Entlastet werden lediglich Unternehmen.

Es ist indes auch möglich, Leistungskürzungen à la BDA zu vermeiden, ohne dass gerade Beschäftigte mit geringem oder mittlerem Einkommen zusätzlich belastet werden: Die Politik kann Besserverdienende stärker an der Finanzierung des Sozialstaats beteiligen.

Sie gehört zur Rentendebatte wie das Gruseln zum Horrorfilm: die Warnung vor stark steigenden Beiträgen. Derzeit lautet eine Prognose des Ifo-Instituts: Sollte das Rentenniveau gleich bleiben, könnten die Beiträge von aktuell 18,6 Prozent auf 22,9 Prozent im Jahr 2050 steigen.

Eine solche Schätzung für ein so weit in der Zukunft liegendes Jahr vorzunehmen, ist ziemlich gewagt. Die Erfahrung lehrt, dass regelmäßig zu hohe Beiträge vorausgesagt werden. So vermutete die Bundesregierung 2010 in einem mittleren Szenario, dass der Beitrag 2022 bei 20,5 Prozent liege. Tatsächlich betrug er 18,6 Prozent.

2011 lautete die Schätzung für das laufende Jahr: 20,9 Prozent. Doch es sind immer noch 18,6 Prozent. So geht das immer weiter. In mehr als einem Jahrzehnt kann eben viel passieren, zum Beispiel ein unerwarteter Beschäftigungsboom oder ein Beschluss über ein neues Gesetz.

Der Forscher Johannes Geyer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat die Daten gesammelt und kürzlich noch einmal darauf hingewiesen, dass düstere Annahmen nicht eingetroffen sind. Relativ verlässlich waren übrigens Vorausberechnungen, die zwei Jahre in die Zukunft blickten. rt

Wenn die Politik jedoch tatsächlich die Beiträge deckelt oder sogar senkt und keine zusätzlichen Steuermittel bereitstellt, seien Kürzungen zwingend, sagt die Sozialforscherin Jutta Schmitz-Kießler von der Hochschule Bielefeld. Dabei wäre eine bessere soziale Absicherung nötig. Gerade unter Älteren werde derzeit die Gesellschaft ungleicher gemacht: Die einen haben einen guten Job, können Geld zurücklegen und im Ruhestand finanziell abgesichert leben. Die anderen haben nur geringe Einkünfte – und im Alter müssen sie mit noch weniger zurechtkommen.

Doch statt über Verteilungsfragen zu reden, werde derzeit die Debatte auf Migrant*innen und Bürgergeld-Beziehende gelenkt, bei denen man angeblich sparen könne. »Das ist eine Scheindebatte«, sagt Schmitz-Kießler. »Wie soll man hier sparen?« Das Bürgergeld soll das Existenzminimum sichern. Und: Betrachtet man sämtliche Sozialausgaben, inklusive der von Beschäftigten und Arbeitgebern finanzierten Mittel, hat das Bürgergeld gerade einmal einen Anteil von rund vier Prozent.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.