- Politik

- Atomenergie in Japan

Zwischen Ruinen und Reaktoren

In der Geisterstadt Futaba bauen Menschen ihr Leben neu auf – während Japans Politik alte Wege geht

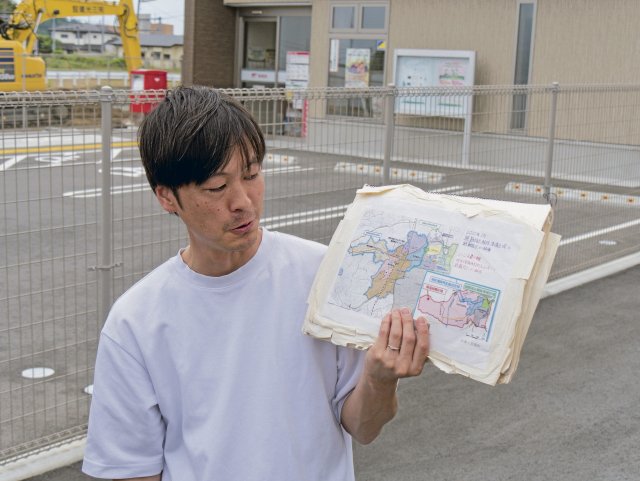

»An einem Ort wie diesem, der die Katastrophe direkt erlebt hat, glaube ich, dass es okay wäre, sich von der Atomkraft zu verabschieden.« Diese nachdenkliche Einschätzung äußert Tatsuhiro Yamane vor einem großen Wandgemälde. Auf dem steht in großen Buchstaben »Human Power« über der Darstellung japanischer Männer im Sportanzug. Als Fremdenführer hat er diesen Ort in Futaba gewählt, um über die umfangreichen Aufräumarbeiten und den Wiederaufbau von Futaba zu sprechen.

Etwa 180 Menschen leben hier heute, knapp drei Kilometer weiter steht die Ruine des Atomkraftwerks Fukushima. Im Jahr 2011 gab es hier ein Erdbeben, gefolgt von einem Tsunami, der 22 318 Menschen das Leben kostete. In Fukushima kam es zur Kernschmelze in drei Reaktorblöcken und zum Austritt radioaktiver Emissionen; bis zu 150 000 Menschen wurden evakuiert.

Von Futaba aus ist das Kraftwerk hinter einem bewaldeten Hügel versteckt. Während Yamane vom Wiederaufbau des einst 7000 Einwohner zählenden Dorfes spricht, geht in den Reaktoren die Kernschmelze weiter – eingedämmt durch aufwendige technische Lösungen und eine permanente Kühlung der Reaktoren. Er wohnt nun schon seit fast drei Jahren in Futaba. Kurz nachdem 2022 die Wiederansiedlung erlaubt wurde, zog er mit seiner Frau und ihren Kindern nach Futaba.

Für sie war es die Rückkehr; er hingegen sah sich als ehemaliger Abnehmer des hier produzierten Atomstroms in der Verantwortung. Heute bietet er Führungen an, mit denen er das Stigma bekämpfen möchte, das Menschen aus dem Katastrophengebiet andernorts anhaftet. Es gibt noch immer große Furcht vor Kontaminationen aus der Region. Gleichzeitig möchte er Menschen überzeugen, nach Futaba zu ziehen.

Das Dorf, durch das er führt, zeigt sich von schroffen Kontrasten geprägt: Reisende kommen an einem neuen Bahnhof an, dem gerade ein neuer Einkaufsladen gegenübersteht. In Sichtweite befindet sich ein kleines, von einem blauen Wandbild verziertes Café, vor dem ein Musiker auf einem E-Piano spielt. Vereinzelt bleiben Passanten stehen, lauschen den Klängen und kommen ins Gespräch. An das Leben mit der Strahlung haben sie sich angepasst, sind vertraut im Umgang mit Messgeräten, Mikrosievert und Becquerel. Eine große Gefahr sieht Yamane nicht: »Ich glaube, die Gebiete, für die das Betretungsverbot aufgehoben wurde, sind sicher. Aber es gibt noch Gebiete mit erhöhter Strahlung, die machen uns Sorgen.«

Zwischen den neuen Häusern stehen auch die Erinnerungen: Verfallene Wohnhäuser, abgesperrt mit Flatterband. Hinter vermoderten Vorhängen ist die damals zurückgelassene Inneneinrichtung zu sehen. In einer alten Bar liegen umgekippte Flaschen auf der halb eingestürzten Theke. Zentimeterbreite Risse durchziehen die Mauern. Alle paar Meter stehen Strahlungsmessgeräte, die geringe Werte wie 1,034 Mikrosievert anzeigen. Die stillen und weitgehend menschenleeren Straßen Futabas wirken noch immer wie eine Geisterstadt. Der Ort ist ein Mahnmal für die Katastrophe – eindrücklicher, als es der neue Tsunamideich an der Küste oder das vom Staat errichtete Museum je sein könnten.

Die japanische Gesellschaft teilte nach der Katastrophe seine kritische Position zur Atomkraft. Die Regierung veranlasste, alle 54 Reaktoren im Land abzuschalten, auch auf Druck großer Proteste. Seitdem wurden sie allerdings Stück für Stück nach sicherheitstechnischen Nachbesserungen wieder in Betrieb genommen, insbesondere nach der politischen Kehrtwende vor sechs Jahren unter dem damaligen Premierminister Shinzō Abe. Diese Entwicklung kann Yamane trotz seiner eher ablehnenden Haltung nachvollziehen: »Mit dem aktuellen Energieverbrauch pro Person ist Atomkraft wichtig. Deshalb habe ich Vorbehalte gegenüber KI, denn das wird mehr Energie kosten, und ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg nach vorne ist.«

Mittlerweile sind in Japan bereits 13 Reaktoren reaktiviert, weitere 20 sollen den Betrieb wieder aufnehmen. Im Juli kündigte Kansai Elektric Power konkrete Schritte für einen kompletten Neubau eines Kernkraftwerks an. Die Lobbyarbeit der Energiekonzerne und Unternehmen wie Mitsubishi Heavy Industries, die Reaktortechnik herstellen, trägt Früchte.

Die Zukunft der Kernkraft

Wie berechtigt diese Renaissance der Atomkraft ist, darüber wird in den Machtzentren der Hauptstadt heftig debattiert. Das Argument für diese Politik ist die Notwendigkeit einer CO2-neutralen Stromerzeugung. Im letzten Energieplan für 2040 gab die Regierung eine Zielmarke von 40–50 Prozent erneuerbarer Energiequellen vor.

In einem gläsernen Büroturm im Herzen Tokios verteidigt ein Experte diese Strategie: Der ehemalige Direktor der Internationalen Energieagentur, Nobuo Tanaka, propagiert bei einem Gesprächstermin mit der Presse eine »grüne Industriepolitik«, zu der er auch Atomenergie zählt. »Wasserstoff und Kernenergie sind die entscheidenden Elemente für unser Überleben.« Dafür müssten in Japan und Südkorea noch bessere Voraussetzungen geschaffen werden.

Heute ist Tanaka Vorsitzender einer Forschungsgruppe zu nuklearer Energie am Canon Institute for Global Studies. Trotz grundlegender Zustimmung zur nuklearen Energie kritisiert er die aktuelle Politik: »Sie wollen die großen Leichtwasserreaktoren behalten. Aber ich glaube, ein kleiner modularer Reaktor wäre ein besseres, dezentrales System.« Die deutlich kleineren Reaktoren sollen als Fertigbauteile geliefert werden und mit weniger hoch angereichertem radioaktivem Brennstoff arbeiten. Die radioaktiven Abfälle müssten lediglich 300 Jahre gelagert werden, und auch eine Kontamination bei einem Unfall soll flächenmäßig auf wenige Meter reduziert werden können.

In Fukushima betrug 2011 nach dem Austritt radioaktiven Materials aus dem Leichtwasserreaktor die Sperrzone 20 Kilometer. Arbeiter reinigten Gebäude und Bäume bei den Aufräumarbeiten mit Hochdruckreinigern und trugen die oberen Zentimeter des Bodens ab. Auf diese Weise konnten die Strahlenwerte so weit reduziert werden, dass die Gegend wieder freigegeben werden konnte. Noch heute sind in Futaba kontaminierte Erdsäcke zu sehen, die von einem Platz zum nächsten verfrachtet werden. Der hier im Atomkraftwerk von Tepco hergestellte Strom war für die Verwendung in Tokio bestimmt.

In dem glanzvollen Hochhaus nahe dem Regierungsviertel Tokios wirkt der Optimismus verlockend, den Tanakas Konzept kleiner Reaktoren versprüht. Aber der Vorschlag hat einen Haken: Außer einer Handvoll Prototypen gibt es bisher jedoch keine industriell nutzbare Produktion dieser Reaktoren.

Solche Zukunftsversprechen stoßen auf heftigen Widerspruch. Mika Ohbayashi spricht ganz anders über die Energiepolitik der Regierung: »Sie haben zugegeben, dass Atomenergie der Klimakrise nicht gerecht wird«, erläutert der Direktor des Renewable Energie Institutes. »Es wird mindestens 20 Jahre dauern, bis ein neuer Reaktor in Betrieb genommen wird.« Für ihn liegt die Energiesicherheit klar in erneuerbaren Energien: Solar-, Wasser- und Windkraft. Der aktuelle Energiemix in Japan besteht zu 65 Prozent aus vor allem importierten fossilen Brennstoffen und nur zu 25 Prozent aus erneuerbaren Energien – die Atomkraft macht noch einmal 10 Prozent aus.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Doch seine Meinung findet keine Mehrheit. Die Regierung setzt derzeit auf den Ausbau von Nuklearenergie sowie Wasserstoff und die Ammoniak-Mitverbrennung in Kohlekraftwerken, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. »Wir sehen also«, konstatiert er, »dass diese Art der Regierungspolitik immer noch sehr teuer ist – nur, um die existierende Industrie zu schützen«.

Die geopolitisch wichtige energetische Unabhängigkeit ist ein Grund, warum Nobuo Tanaka für kleine modulare Atomreaktoren plädiert und Mika Ohbayashi für einen schnelleren Ausbau vor allem der Solarkraft drängt: »Wir müssen das beschleunigen. Wir wollen bis 2030 auf 80 Prozent erneuerbare Energien kommen.« Ein Ziel, das laut einer Studie der NGO auch realistisch ist – bei entsprechendem politischen Willen. Technisch soll vor allem die Solarenergie den Weg dorthin ermöglichen, denn mit nur einem Drittel der Kosten ist sie die günstigste Möglichkeit für Japan, Strom zu erzeugen.

Blockierte Energiewende

Doch die Realität außerhalb der Tokioter Konferenzräume sieht anders aus. Die etwas über vierstündige Zugfahrt von Futaba nach Tokio zeigt einen eher spärlichen Ausbau der Solarkraft. Während geometrisch angelegte Reisterrassen am Fenster des Zuges vorbeiziehen, stehen nur am Rande der Zugstrecke vereinzelt Solaranlagen. Auffallend ist hingegen ein Dorf, hinter dem sich die grünen Berge des japanischen Inlands erheben: neu angelegt, mit vor nur wenigen Jahren gebauten Einfamilienhäusern. Hier hat jedes Dach Solarpaneele und jedes Grundstück eine Wärmepumpe. Ein Hoffnungsschimmer, der die Frage aufwirft, warum das nicht überall so ist.

Angesichts hoher Strompreise und günstiger Anschaffungskosten für Solaranlagen überrascht deren geringe Verbreitung. Dies lässt sich nur als Ergebnis einer erstarrten Energiepolitik der seit fünf Jahrzehnten regierenden rechtskonservativen LDP verstehen: »In Japan gibt es eine besondere Regelung«, erklärt Ohbayashi, die Atomkraft priorisiere. Demnach wird bei Energiespitzen kein Geld für Solarstrom gezahlt, damit der Strom aus Kernkraftwerken bezogen werden muss.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.