- Kultur

- Deserteure

Eine Frage des Gewissens

Rolf Cantzen setzt Deserteuren von der Antike bis heute ein Denkmal

»Kriegsverrat ist Friedenstat« lautete der Titel einer Wanderausstellung über das Leben des Wehrmachtsdeserteurs Ludwig Baumann. Der Vorsitzende der Bundesvereinigung der Opfer der NS-Justiz hatte einen wesentlichen Anteil daran, dass Ende der 90er Jahre jene Menschen rehabilitiert wurden, die sich geweigert hatten, am Angriffs- und Vernichtungskrieg Nazi-Deutschlands teilzunehmen, und dafür mit ihrem Leben bezahlt hatten. Ihnen ist das Buch von Rolf Cantzen gewidmet. Der Journalist recherchiert und publiziert seit vielen Jahren zu Militär- und Kriegsdienstverweigerung und hat seine Erkenntnisse nunmehr zu einer Geschichte der Deserteure zusammengefasst.

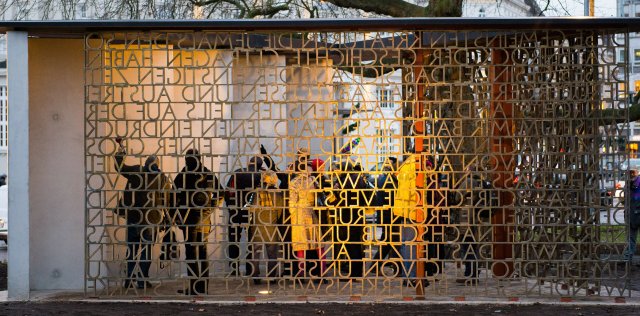

Das informative und gut lesbare Buch beginnt in der römischen Antike, als Desertieren als Sünde und Verrat am Imperium galt. Schon im Alten Rom war eine Spezialeinheit darauf angesetzt, Deserteure zu jagen. Sie war quasi ein früher Vorläufer der deutschen Feldjäger, auch »Kettenhunde« genannt. Cantzen zeigt sodann, wie sich im ausgehenden Mittelalter das Militärwesen veränderte. Es dominierten, in Neudeutsch, Dienstleistungsanbieter. »Die gut ausgebildeten und trainierten Söldner kämpften weder fürs Vaterland noch für eine Religion und schon gar nicht für politische Überzeugungen. Sie verstanden sich als Vertragspartner eines Kriegsunternehmers.« In jener Zeit kam es häufig vor, dass die Söldner die Seite wechselten, wenn ihnen dort bessere Bezahlung und Verpflegung geboten wurden. Erst mit dem Aufkommen des Nationalstaates sollten die Soldaten auf »Volk und Vaterland« eingeschworen werden. Davon zeugen auch heute noch zahlreiche Kriegerdenkmäler allerorten in Deutschland. Für diejenigen, die nicht für ein ominöses »Volk und Vaterland« sterben wollten, wurden keine Erinnerungsstelen gesetzt.

Das 18. Jahrhundert nennt Cantzen das Zeitalter der Deserteure. Er zitiert Quellen, nach denen zwischen 1727 und 1740 in Preußen etwa 20 Prozent und in Kursachsen zwischen 1717 und 1728 sogar 50 Prozent der zwangseingezogenen Männer desertierten. Der Autor beschreibt, wie schon damals mit Patriotismus und Nationalismus mobilisiert und Militärdienstverweigerung eingedämmt werden sollte. Wo ideologische Beeinflussung nicht fruchtete, wurde mit der Androhung der Todesstrafe operiert.

Cantzen berichtet über verschiedene Kampagnen gegen den Kriegsdienst vor dem Ersten Weltkrieg. Dabei geht er auch auf die Schriften von Leo Tolstoi sowie Appelle von Anarchisten wie Gustav Landauer und Max Stirner ein, die sich vehement gegen die Beteiligung an Kriegen aussprachen. Eine Schwachstelle des Buches ist, dass es den antimilitaristischen Widerstand der linken Sozialisten wie Wladimir I. Lenin, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor dem und während des Ersten Weltkrieges weitgehend ausblendet. »Antimilitarismus und Pazifismus, Desertionen und kollektive Befehlsverweigerung verstand man hier als ein Mittel zum Zweck der proletarischen Revolution«, begründet Cantzen das Defizit.

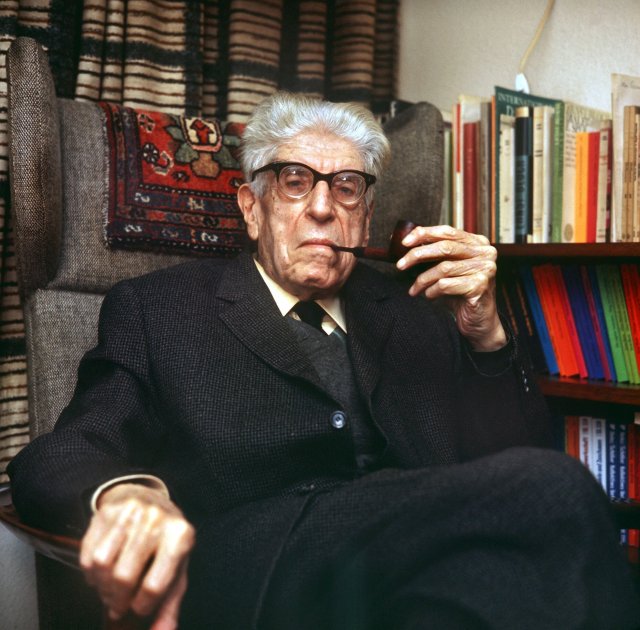

Lesenswert ist das Kapitel, in dem sich der Autor mit der Rezeption von Desertion in der Literatur befasst. Er erinnert an Alfred Andersch und Ingeborg Bachmann und geht ausführlich auf den heute weitgehend vergessenen, 1966 erschienenen Roman »Das zerbrochene Haus« ein, in dem Horst Krüger seine Desertion und den tödlich endenden Versuch seines Freundes verarbeitet. Ein weiteres Kapitel befasst sich mit dem Umgang mit Deserteuren in der DDR und der Bundesrepublik. In der DDR wurden Wehrmachtssoldaten, die vor allem an der Ostfront übergelaufen waren, gewürdigt. »Fahnenflucht« generell wurde aber hier nicht goutiert, ebenso wenig in der Bundesrepublik. Gibt es gute Deserteure und böse Deserteure? Eine weltweit relevante Frage. Frankreich hatte seine Deserteure zur Zeit seines Algerienkrieges, die USA hatten ihre in Vietnam. Es bildeten sich internationale Netzwerke, die Deserteure unterstützten. Sie sollten einbezogen werden, wenn in Deutschland die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert wird. Cantzen beschließt sein Buch mit einer Forderung von einem Flugblatt der Grünen 1990: »Lasst Euch nicht zu Kanonenfutter für eine verfehlte und nicht dem Frieden und der Unabhängigkeit unseres Landes dienende Politik machen.« Ein nach wie vor aktueller Aufruf, der allerdings auch entlarvt, wie weit sich die heutigen Grünen von ihren Ursprüngen entfernt haben.

Rolf Cantzen: Deserteure. Die Geschichte von Gewissen, Widerstand und Flucht. Zu-Klampen-Verlag, 203 S., geb., 24 €.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.