- Kultur

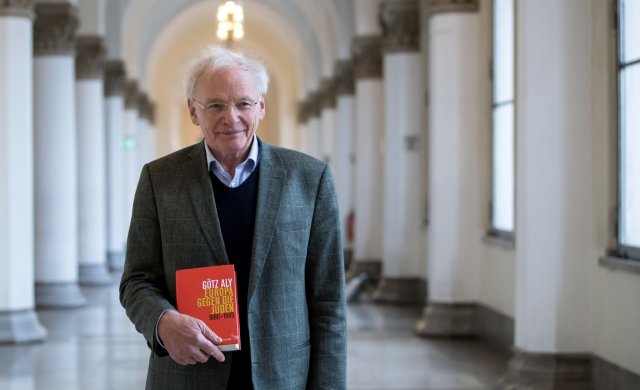

- Götz Aly

Die Nazis. Menschen wie du und ich?

Götz Aly fragt erneut, wie Hitler in Deutschland an die Macht gelangen konnte

Wird die Frage aller Fragen zur deutschen Geschichte endlich gelöst? »Wie konnte das geschehen?«, fragt Götz Aly erneut bezüglich des Machtantritts der Nazis in Deutschland 1933. Die Antworten, die der Historiker auf der Grundlage jahrzehntelanger eigener Quellenstudien und umfassender Kenntnis der Literatur vorlegt, sind teils bekannt, überraschen andererseits und dürften kontrovers diskutiert werden.

Aly teilt die zwölfjährige Existenz »Hitlerdeutschlands« in zwei Abschnitte: Die Zeit von 1933 bis etwa zum Überfall auf die Sowjetunion nennt er »Zustimmungsdiktatur«. Diese wurde mit sozialpolitischen Versprechungen an die nach der Weltwirtschaftskrise in bittere Armut und Verzweiflung gestürzte Masse der Bevölkerung erkauft, die zugleich mit dem Schüren von Judenhass verbunden waren. Die Führer der NSDAP hatten früh erkannt, dass sie mit ihrem »Kampf gegen jüdische Vorherrschaft« über den engeren Kreis ihrer Gefolgsleute hinaus Zustimmung in weiten Kreisen der vielfach antisemitisch geprägten deutschen Gesellschaft erlangen würden. Für die Sicherung ihrer Herrschaft waren sie vor allem auf Unterstützung durch einflussreiche gesellschaftliche Gruppen wie die evangelische Kirche und die Studentenschaft abhängig. Gegen die Ausschaltung von KPD und SPD regte sich kaum Protest. Die bürgerlichen Parteien erteilten mit ihrem Segen zum »Ermächtigungsgesetz« vom 23. Februar 1933 Hitler den Freibrief, den er brauchte. Mit den Wahlen vom 5. März des Jahres erfolgte die Zustimmung aus allen sozialen Schichten und Bevölkerungskreisen. Aus dem katholischen Milieu am wenigsten, wie eine der überraschenden Erkenntnisse von Aly lautet.

Die sozialen Verbesserungen waren schuldenfinanziert, sodass dem Hitlerstaat bald die Zahlungsunfähigkeit drohte. Abhilfe sollte die Ausraubung der Juden schaffen, darunter mit einer »Reichsfluchtsteuer«: Die zum Verlassen ihrer Heimat gedrängten Juden mussten dafür bezahlen, emigrieren zu können. Aly bestreitet, dass es einen der NS-Ideologie genuinen Antisemitismus gab; die Staatsverschuldung sei der eigentliche Motor hierfür gewesen. Ebenfalls eine Aussage, die überraschen dürfte. Mit der Verdrängung der Juden aus dem Berufsleben wurden jungen, oft nicht ausreichend qualifizierten Menschen unverhoffte Chancen geboten, was wiederum Zustimmung einbrachte.

Da sich mit der Aufrüstung Deutschlands, auf die Hitler ab 1935 drängte, der Staat weiter verschuldete, wurde das von der Weltwirtschaftskrise kaum betroffene Saargebiet wieder »eingegliedert«. Einen relevanten Devisen- und Goldzufluss ergatterte man dann durch den »Anschluss« Österreichs sowie die Zerschlagung und Ausplünderung der Tschechoslowakei 1938/39. Probleme bei der Versorgung der deutschen Bevölkerung, insbesondere was die Vorräte an Getreide und die sogenannte »Fettlücke« betraf, sollten der Überfall auf Polen und die Okkupation der westlichen Nachbarstaaten lindern. Aly belegt das alles mit Zahlen und Zitaten, vor allem aus den Tagebüchern von Goebbels. Je höher aufgerüstet wurde, desto höher verschuldete sich der NS-Staat, der inzwischen von den Wohlhabenden kein Geld mehr für Staatsanleihen bekam.

Nun sollte der Krieg gegen die Sowjetunion Abhilfe schaffen. Die ukrainische Kornkammer und das Öl von Baku waren die Schwerpunkte der »Lebensraum-Fantasien« Hitlers. Die Ölquellen des Kaukasus wurden nie erobert, die Kornkammern des besetzten Teils der Sowjetunion waren schnell restlos geplündert; die Hungersnöte der einheimischen Bevölkerung tangierten die Eroberer nicht, im Gegenteil. »Nutzlose Esser« im Reich und im besetzten Polen wurden per Euthanasie ermordet, Millionen sowjetischer Kriegsgefangener ließ man in Lagern verhungern. Wehrmachtssoldaten durften sich bedienen, brachten zum »Heimaturlaub« in Deutschland Luxusgüter aus Frankreich und Kaffee aus Holland für die Familie mit, schleppten gar halbe Schweine nach Hause. Die Zustimmung für die Nazis hielt. Die Stimmung kippte, als die Siege zunehmend ausblieben und Niederlagen sich mehrten.

Minutiös befasst sich Aly mit der Vorbereitung und dem Inhalt der Wannsee-Konferenz, auf der die »Endlösung der Judenfrage« durch die Ermordung von Millionen europäischer Juden beschlossen wurde. Die Deportation der Juden aus Deutschland vollzog sich öffentlich, die Ermordung von Juden, Kriegsgefangenen und Zivilisten im Osten blieb nicht geheim und sollte es auch nicht sein. Unter der Überschrift »Goebbels erfindet die Kollektivschuld« legt Aly den Hintergedanken dar: Alle Deutschen sollten Mitwisser und Mitprofiteure sein, damit sie als Geiseln der Schuld nicht auf die Idee kämen, zu kapitulieren oder einen Kompromiss mit den Kriegsgegnern auszuhandeln. Die meisten Deutschen sehnten da längst schon Frieden herbei, sie fürchteten aber die Rache der Sieger mehr als die Fortsetzung des auch ihr Land verwüstenden und unermessliche Opfer fordernden Krieges. In Abwandlung der früheren »Kraft durch Freude« trat die »Kraft durch Furcht«.

Abschließend setzt sich Aly nochmals mit der millionenfachen Lebenslüge der Nachkriegszeit auseinander: »Wir haben nichts gewusst.« Er zitiert als Fazit auch seine Einsichten und Erkenntnisse aus der Rede des israelischen Historikers Jehuda Bauer 1998 vor dem Deutschen Bundestag: »Das Fürchterliche an der Shoah ist eben nicht, dass die Nazis unmenschlich waren, das Fürchterliche ist, dass sie menschlich waren – wie Sie und ich.«

Götz Aly: Wie konnte das geschehen? Deutschland 1933 bis 1945. S. Fischer, 762 S., geb., 34 €.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.