- Kultur

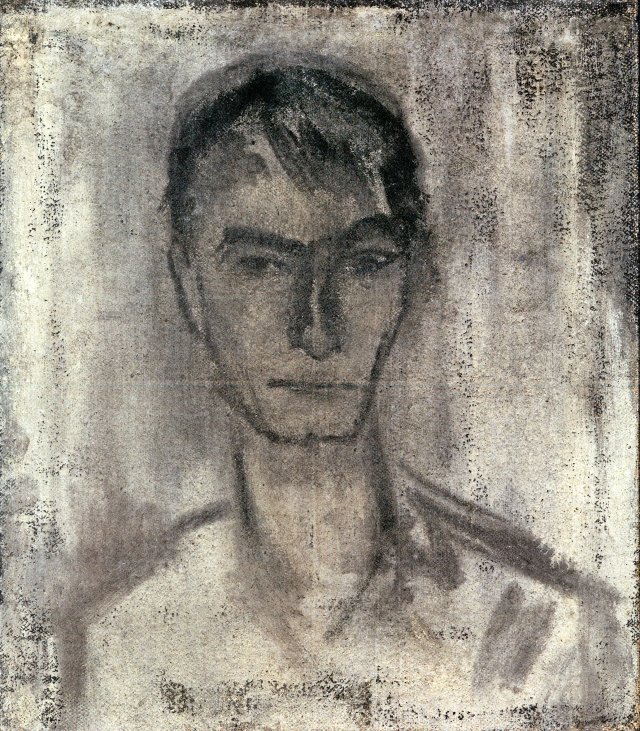

- Marius Goldhorn

»Die Prozesse«: Neofeudale Wirklichkeit

In Marius Goldhorns hyperrealistischem Roman »Die Prozesse« wird an einem neuen Europa gebaut

Es beginnt an einem fahlen Septembermorgen, am Strand von Ostende. T., der Chronist der Ereignisse, erwacht neben seinem Freund Ezra, einer verschatteten Lichtgestalt, deren Tropenkrankheit, die über lange Strecken des Romans ominös bleibt, ausbricht. Bei ihrer Rückkehr ins verregnete Brüssel, in arabischen Cafés zwischen jungen Männern, die über den Hadsch reden, herrscht eine festliche und zugleich beunruhigende Atmosphäre. »Alle konnten es spüren«, heißt es einmal.

»Die Prozesse«, der zweite Roman des 1991 geborenen Autors Marius Goldhorn, entzieht sich notorisch Eindeutigkeiten. Er ist eine Parabel, Chiffre, Textfolie für unsere eigene Gegenwart – you name it. Kaum etwas steht endgültig fest im regnerischen Spätsommer 2030, während dieses ungleiche deutsche Paar durch Europa irrt und flirrende Verunsicherung hinterlässt.

In Brüssel also, diesem Ort besonders der afrikanischen Diaspora, entfaltet sich das koloniale Erbe Belgiens, überhaupt der Europäischen Union. Es wird die Unabhängigkeit der Demokratischen Republik Kongo zelebriert, doch bald schon nimmt die Feier revolutionsartige Dynamiken an, von der sich auch T. und seine Freunde mitreißen lassen. Wer genau die jungen Aufständischen sind, die langsam die Straßen einnehmen, bleibt genauso unklar wie ihre Ziele und die Frage, warum sich sogar die Polizei mit ihnen verbündet.

Sind die Aufständischen gut, schlecht, sind sie links, rechts oder politisch ganz anders? Indem die Fragen unbeantwortet bleiben, ähnelt der Text selbst der Gegenwart schlechthin, in der die Dinge noch nicht abgeschlossen sind. Diese Offenheit macht die Lesenden selbst zu Suchenden.

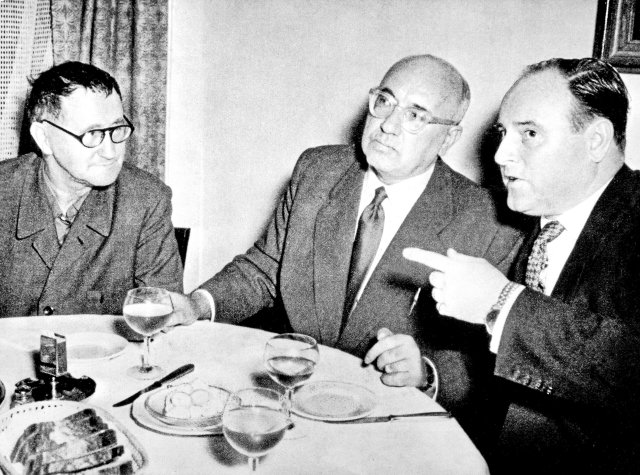

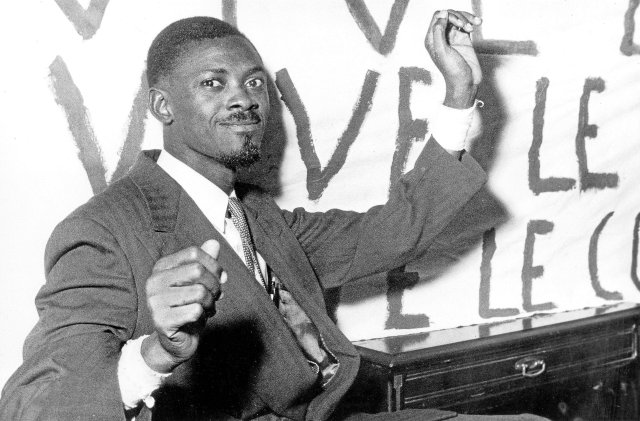

Die Jubiläumsfeier entspringt zwar der Fiktion des Autors, aber nicht völlig. Zwar gibt es keine solche im mit der gewaltvollen Geschichte immer noch hadernden realen Belgien. Das Theaterstück »Une Saison au congo« (deutsch: »Im Kongo«) von Aimé Césaire aber ist Namensgeberin, wie überhaupt viele afrikanische Widerstandskämpfer, Apartheidsgegner und schwarze Intellektuelle als Referenzen aufgerufen werden. Gleichermaßen geht es um ihre real existierenden überlegenen Gegner, etwa den CIA-Chef Allen W. Dulles. Der Architekt der westlichen Sicherheitspolitik war mit dem König Belgiens an der Ermordung des ersten kongolesischen Premierministers Patrice Lumumba beteiligt. Indem der Roman diese Schichten der Vergangenheit freilegt, lässt er die Verwerfungen aufscheinen, auf denen Europa wie auf einem Grundstein gebaut ist.

Doch diese alte Ordnung löst sich auf. In »Egregore«, einem unendlichen Open World Game, für das der Erzähler, ein 3-D-Artist, einen Beitrag leisten soll, lässt sich das im Kleinen beobachten. In der mittelalterlichen Spielewelt entwickeln sogar die NPCs, also die nicht von menschlichen Spielern gesteuerten Charaktere, die eigentlich unpersönlich und subaltern sein sollten, autarke Rituale. Eine bizarre Nebenerzählung über die zunehmende Ununterscheidbarkeit von Herrschern und Beherrschten, von virtueller und tatsächlicher Realität.

Auch Ezra bekommt die Wut auf die uneindeutigen Texte seiner Online-Persona Deborn zu spüren. Seine Forenbeiträge über das Sechste Massenaussterben haben nicht nur eine große Anhängerschaft. Er rezipiert etwa die bereits verworfene OPV-HIV-Theorie, die misogynen und rassistischen Schriften des österreichischen Philosophen Otto Weininger, oder er spricht vernarrt über nur scheinbar Disparates, wie die Entwicklung der Playstation, die durch Raubbau eng mit der Kolonialisierung verwoben ist. Sein Profilbild: Paul Klees »Engel der Geschichte«, der in die Zukunft reist, während er den Blick in die Vergangenheit richtet. Westlicher Fortschritt und Ausbeutung, ja Gewalt, liegen bei Goldhorn nah beieinander.

Nach einem Anschlag auf Ezra flieht das Paar an die Küsten Norditaliens, einer von Dürre und Stürmen gezeichneten Landschaft. Statt auf zivilisationsferne Idylle trifft das Paar auf eine klarsichtige, wortkarge Frau, die ein verwildertes Paradies geschaffen hat, das sich den neuen, klimatischen Bedingungen anpasst. Eine Art positiv besetzte Utopie in einer kränkelnden Welt, die die selbstheilenden Kräfte der Natur beherbergt.

Nach einem kurzen dramatischen Höhepunkt kehrt T. allein zurück nach Brüssel, in eine andere, allerdings bereits befleckte Utopie. In der Kommune der Aufständischen soll ein neues Miteinander entstehen. Hühner laufen über einen Platz, die Kommunarden essen in Gemeinschaft. Es ist alles sehr ironisch und dann auch wieder nicht in dieser neofeudalen Zukunftsvision mit heiterem Mittelalterkitsch. Es geht recht linksautoritär zu in dieser Kommune, die die Gewalt jener Welt reproduziert, von der sie sich ablösen will. Der funny twist: Sie ist in einer Art staatlich subventionierten Mikro-Enklave im Zentrum des Finanzkapitals der EU gelegen, im Haus der europäischen Geschichte, und selbst eine kuratierte Inszenierung von Revolte. Das Aufbegehren ist stets eingehegt in bestehende, alles dominierende und regulierende Machtstrukturen.

In Goldhorns auf flirrenden Hyperrealismus getrimmter Erkundung der europäischen Abgründe entkommen wir der alten Welt nicht. Im Freilegen der irren Deformationen und der Schichten der Gewalt, auf die der Autor wie ein interessierter Forscher verweist, ohne uns das Deuten abzunehmen, liegt das Versprechen, die darunter liegenden Prozesse auch über den Roman hinaus aufzuspüren.

Marius Goldhorn: Die Prozesse. Verlag Kiepenheuer und Witsch, 288 S., geb., 23 €.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.