- Kultur

- Musik aus dem Süden Afrikas

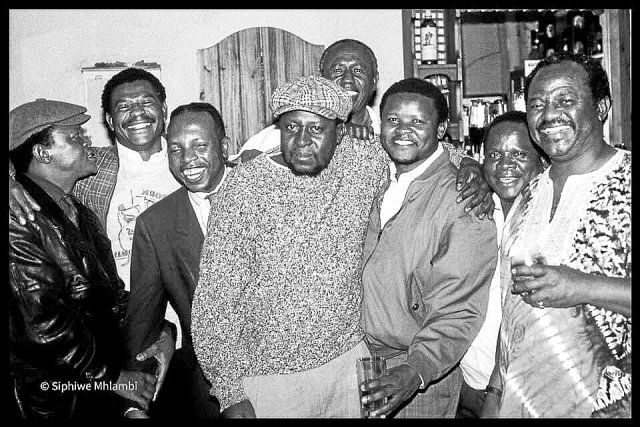

Sankomota aus Lesotho: Quer zu den politischen Verhältnissen

Über Sankomota, eine Band aus Lesotho, deren Musik und Texte für Aufregung sorgten

Lesotho ist neben San Marino und dem Vatikan eines von drei Ländern auf der Erde, die vollständig von einem anderen Land umgeben sind, in diesem Fall von Südafrika. Das kann durchaus ein Problem sein. Zum Beispiel für eine Band, die wegen ihrer Texte, ihrer Bühnenshow und eines Bandmitglieds, das sich »Black Jesus« nennt, nicht in das Nachbarland einreisen darf.

Sankomota-Mitglieder aus Lesotho standen in den frühen 80er Jahren vor diesem Problem, nachdem sie Ende der 70er in Südafrika aufgetreten waren, damals noch unter dem Namen Uhuru. Die südafrikanische Polizei hatte alle Mitglieder der Band verhaftet – bis auf den eigentlich gesuchten Harebatho »Black Jesus« ’Musa. Danach war es den Musikern untersagt, nach Südafrika einzureisen. Was die Band zwar in Lesotho noch populärer machte, doch gab es dort nur wenige Auftrittsmöglichkeiten und nicht einmal ein Aufnahmestudio. Um ins weitere Ausland zu fliegen, fehlte wiederum das Geld.

Die Geschichte von Sankomota hätte hier schon zu Ende sein können, wäre da nicht ein gewisser Lloyd Ross gewesen. Der Dokumentarfilmer hatte die Band gehört, als er in Lesotho an einem Film arbeitete. Eigentlich war Ross eher von der aufblühenden alternativen Szene in Johannesburg angefixt, von New Wave und Punk. Mit Ivan Kadey, dem Gründer der ersten multirassischen Punk-Band National Wake, hatte er in einem Wohnwagen ein mobiles Studio eingerichtet, um die Szene zu dokumentieren. Sankomota waren zwar musikalisch ganz anders ausgerichtet als die Bands, die Ross in Johannesburg gesehen hatte, standen aber genauso quer zu den politischen Verhältnissen.

So wurden Sankomota die erste Band, die Ross produzierte. Weil die Band nicht nach Südafrika einreisen konnte, fuhr er mit seinem Freund Warrick Sony und dem mobilen Studio nach Maseru, in die Hauptstadt Lesothos. Dort nahmen sie neun Songs auf, die nicht nur wegen ihrer Mischung aus Funk, Reggae, Pop, Psychedelic, Cape Jazz und traditioneller Rhythmik Aufsehen erregten, sondern auch wegen der Texte, die in Songs wie »Madhouse« oder »Uhuru« (Suaheli für Freiheit) kaum verschlüsselt die Situation in der Region thematisierten. Und das auch noch in mehreren Sprachen. Was sich in Südafrika einfach nicht gehörte, erklärt Ross in einem Telefonat: »Die Grundsätze der Apartheid besagten, dass alle ›Rassen‹ rein seien und rein bleiben sollten.« Das betraf auch die verschiedenen Ethnien. »Es gab also nicht nur Schwarze und Weiße, sondern Zulu, Xhosa, Pedi, Swasi und so weiter; es sollte so aussehen, als gäbe es viele unterschiedliche Menschen, aber keine große Mehrheit.«

Sankomotas unbetiteltes Debüt, das jetzt in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Label Sounds Of Subterrania neu aufgelegt wurde, erschien 1984 in Südafrika und wurde so etwas wie ein Evergreen. Zwar gab es in Südafrika eine Zensur, die mit Besitz- und Vertriebsverboten kritische Töne verhindern wollte. Importieren konnte man hingegen fast alles – wobei, wie Ross erzählt, die Beatles in Südafrika von 1966 bis 1971 nicht im Radio gespielt werden durften, weil John Lennon gesagt hatte, sie seien »beliebter als Jesus«.

»Es sollte so aussehen, als gäbe es viele unterschiedliche Menschen, aber keine große Mehrheit.«

Lloyd Ross Musikproduzent

Manchmal fand Zensur schon auf einer ganz technischen Ebene statt, erinnert sich Ross: »Wir wollten zwei Alben pressen lassen, eines von den Happy Ships, einer Band, in der ich und Warrick Sony von den Kalahari Surfers spielten, deren Album das zweite war. Der Ingenieur im Presswerk war gerade halb mit der zweiten Seite des Albums von den Happy Ships fertig, als er das Wort ›fuck‹ hörte und einfach aufhörte zu schneiden. Bei Warricks Platte kam er nur bis zum zweiten Song und sagte: ›Raus mit euch Typen!‹ Das war es dann, es gab keine Möglichkeit, sich irgendwo zu beschweren.«

Besagtes Album der Kalahari Surfers, »Own Affairs«, in diesem Jahr von Via Parigi neu aufgelegt, erschien dann in England auf dem Label Recommended Records von Chris Cutler, einer wichtigen Figur der britischen Rock-Avantgarde, der in den Kalahari Surfers Geistesverwandte erkannt haben dürfte, die mit Dub-Techniken, krudem Rap, ein wenig Jazz und Krautrock ätzende Kommentare zu den politischen Verhältnissen in Südafrika formulierten.

Zurück zu Shifty Records, deren Katalog sich neben einigen Veröffentlichungen bekannter Musiker wie Salif Keïta oder Ray Lema konsequent marginalisierten Stimmen widmete, wie der von Mzwakhe Mbuli. Dessen Aufnahmen veröffentlichte das Label auf Kassetten, ohne jegliche Beschriftung, die nicht in Musikgeschäften, sondern in Fahrradshops verkauft wurden. Eine Veröffentlichung der Performance-Gruppe The Mamu Players erschien in einer braunen Butterbrottüte, auf der mit Schablone der Name der Gruppe geschrieben war. Wie heißt es so schön: Not macht erfinderisch.

Nach dem Sankomota-Debüt, dem auch ein sehr lesenswerter Essay von Warrick Sony beiliegt, sollen nun zunächst drei weitere Alben auf Vinyl wiederveröffentlicht werden, »um zu sehen, wie es läuft«. Zwei davon sind Zusammenstellungen mit Protestliedern, auf dem ersten unter anderem zu hören: Mzwakhe Mbuli, National Wake, die Kalahari Surfers und The Mamu Players. »Weil es das ist, wofür wir bekannt geworden sind«, sagt Ross. Folgen sollen ein weiteres klassisches Album und eine zweite Kompilation im nächsten Jahr. Ein guter Anlass, sich mit einem fast vergessenen Teil der Kulturgeschichte zu befassen.

»Sankomota« ist am 10. Oktober bei Shifty Records/Sounds of Subterrania erschienen.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.