- Kultur

- Zeitgeschichte

Wer will schon Krieg?

Gedanken zu einem Poem von Jewtuschenko, dem deutschen Überfall auf die UdSSR am 22. Juni 1941und dem Ukraine-Konflikt

Im Morgengrauen des 22. Juni 1941 an der deutsch-sowjetischen Grenze in der Nähe von Brest: Aus östlicher Richtung nähert sich ein Güterzug dem sowjetischen Grenzposten. Er transportiert Waren für Deutschland. Nach kurzer Abfertigung passiert der Zug die Grenzsperre. Moskau erfüllt penibel seine Vertragsverpflichtungen gegenüber dem Nachbarn. Zwar liegen seit Tagen Kriegsgerüchte in der Luft, sie werden jedoch von der Kreml-Führung nicht geglaubt. Moskau betont Normalität und Vertragstreue beider Mächte, vertraut dem am 23. August 1939 geschlossenen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt und dessen Folgedokumenten. Sie gelten sowjetischerseits als Garant für den Frieden.

Eine verhängnisvolle Illusion, denn es gab schon lange Hinweise, sogar Warnungen vor einem deutschen Überfall. Doch vor allem Josef Stalin wollte davon nichts wissen: Es könnten britische Provokationen sein; die eigene Aufklärung, so des Meisterkundschafters Richard Sorge aus Tokio, könnte Fehlinformationen verbreiten. Im Kreml ahnte man zwar die Unausweichlichkeit eines Krieges mit Hitlerdeutschland, das bereits fast ganz Europa seiner Herrschaft unterworfen hatte – aber doch nicht schon in diesem Sommer.

An jenem bewussten Morgen des 22. Juni 1941 stürzten sich dann jedoch deutsche Sturzkampfbomber, die gefürchteten Stuka Ju 87, auf sowjetische Fliegerhorste. Dornier- und Heinkel-Bomber entledigten sich ihrer tödlichen Last über Flugplätzen, Kasernen und grenznahen sowjetischen Städten. Der Große Vaterländische Krieg, wie er im sowjetischen Sprachgebrauch hieß, hatte begonnen.

»Meinst du, die Russen wollen Krieg«, fragte der sowjetische Dichter Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko 20 Jahre später. Das fragen sich heute auch viele Linke. Und für einige Medien hierzulande steht fest: Ja. Doch: Das vertonte Gedicht wurde zur Ikone einer friedenspolitisch aktiven, auch sowjetfreundlichen Stimmung und Bewegung über die Grenzen des Ostblocks hinaus. Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte des Poems kann in der aktuellen Wirrnis vielleicht für etwas Klarheit sorgen. Jewtuschenko hatte auf einer Reise durch Westeuropa und die USA die Stimmung des Kalten Krieges, den pathologischen Antikommunismus und Antisowjetismus zu spüren bekommen. Er erlebte die Berlin-Krise 1961 und bald darauf die Konfrontation der beiden Supermächte USA und UdSSR in der Karibik. Einzig die Vernunft und das Durchsetzungsvermögen der beiden Staatsführer, des US-Präsidenten John F. Kennedy und des sowjetischen Partei- und Staatschefs Nikita S. Chruschtschow, verhinderten damals den Nuklearkrieg.

Jewtuschenko erinnerte mit seinem Gedicht an die Soldaten und das Leid ihrer Mütter während des Großen Vaterländischen Krieges, erinnerte an die Anti-Hitler-Koalition, die mit der »Begegnung an der Elbe« von Rotarmisten und GIs am 25. April 1945 ein sichtbares Symbol gefunden hatte. Jewtuschenkos Text war zugleich ein Versprechen und eine Erwartung. Das Lied wurde zur Friedenshymne, die nicht nur bei den Weltfestspielen 1962 in Helsinki Länder- und Blockgrenzen überwand. Erinnert sei aber auch daran, dass es auf dem XXII. Parteitag der KPdSU 1961 seine politische Uraufführung erfuhr – auf jenem Parteitag, der den Sowjetvölkern den Kommunismus aufzubauen versprach, den die damaligen Generationen angeblich noch erleben würden. Es war ein Parteitag auf dem Höhepunkt der Berlin-Krise; im Oktober 1961 standen sich sowjetische und US-Panzer am Berliner Grenzübergang Checkpoint Charly in der Friedrichstraße gefechtsbereit gegenüber. Und über Nowaja Semlja detonierte die »Zar-Bombe«, die bis heute stärkste Nuklearwaffe, deren Druckwelle die Erde zweieinhalbmal umrundete.

Das sowjetische respektive russische Friedensversprechen war – unabhängig vom Selbstverständnis Jewtuschenkos und seines weltweiten Publikums – immer zwiespältig. Ohne Frage: Der einfache Russe – wie der einfache Deutsche, einfache US-Amerikaner, Vietnamese oder Palästinenser, Jude oder Jemenit – wollte und will keinen Krieg! Jeder Mensch weiß, was Krieg bedeutet: Tod, Verderben, Trümmer und Elend. Im sowjetischen Selbstverständnis stand dieses Lied gleichberechtigt für die Sorge und die Überzeugung, dass es eine Bedrohung existenzieller Natur gab, die von einem Feind ausging, und das waren auch 1961 die USA. Ein neuerliches und diesmal unweigerlich tödliches Desaster wie im Juni 1941 – den deutschen Überfall – wollte weder die Moskauer Führung noch die Mehrheit der Bürger dieses Staates erleben.

Diese tödliche Erfahrung der Russen ist Staatsdoktrin, Grundlage der Verteidigungspolitik und Selbstverständnis der meisten Bürger der Russischen Förderation: Niemals wieder darf unser Land heimtückisch überfallen werden! Niemals wieder soll ein potenzieller Gegner glauben, dass Russland und seine Armee nur ein »Koloss auf tönernen Füßen« sei. Unbedingter Friedenswille und unbedingte Vereidigungsbereitschaft bestimmten die sowjetische Geschichte und die russische Gegenwart, wie wir heute in der Ukraine sehen – auch mit fatalen Folgen. Dennoch ist hier zu vermerken, dass dieses besondere Sicherheitsbedürfnis kein Privileg der Sowjetunion oder der Russischen Föderation ist. Israels striktes Sicherheitsinteresse, abgeleitet aus dem Holocaust, ist genauso zwingend, wenn auch manche Methoden befremdlich erscheinen.

Wir stehen offenbar am oder wohl doch schon mitten im Beginn eines neuen imperialen oder imperialistischen Zeitalters. Die Karten werden neu gemischt, es wird Sieger und Besiegte geben, noch mehr aber Opfer. So sehr der Krieg in der Ukraine bewegt und die Menschen leiden – es ist leider nur ein Krieg von vielen. Die Ukraine ist nicht das erste Schlachtfeld in der Auseinandersetzung um die Vormacht in der Welt. Es wird auch nicht der letzte Krieg sein (vorausgesetzt, dass es dort nicht zum Äußersten kommt!). Diesen Krieg auf einen Konflikt zwischen russischen und ukrainischen Oligarchen zu reduzieren, bagatellisierte dessen Anlass und Dimension. Immerhin sind 40 Millionen Bürger der Ukraine und 140 Millionen der Russischen Föderation unmittelbar involviert, sie sind objektiv Kriegspartei. Es geht aber um mehr als um Freiheit und Demokratie für Ukrainer oder Russen. Das ist vermutlich das Allerletzte, weshalb man aufeinander schießt, Städte bombardiert und Menschen in die Flucht treibt. Durch diesen Krieg werden sich staatliche Grenzen und Einflusssphären von Groß- und Mittelmächten verändern.

Bleibt die Frage, wie dieser Krieg zu bewerten ist und was eine Antikriegspolitik bewirken kann, um die Hochrüstung zu stoppen, die Leiden der Opfer zu mildern und die verfluchte Kriegspropaganda zu beenden. Möglichweise sollte eine handlungsorientierte Analyse sich daran erinnern, wie Marx, Engels, Lenin und linke Kräfte in der jüngeren Vergangenheit Interessen und Handlungen kriegführender Parteien gegeneinander abwogen. Sie suchten nach Chancen, um Krisen und Veränderungen von Kräfteverhältnissen für die Anstrengungen um soziale, aber auch nationale Befreiung zu nutzen.

Vor allem aber sollte man nicht dem Zeitgeist folgen, Russland als alleinigen Treiber imperialistischer Expansion – je nach Bedarf aus Putins vermeintlichem und/oder »großrussischem Nationalismus« – zu betrachten. Schnell sind einschlägige russische nationalistische Philosophen zur Hand, deren Idee von einem russisch geführten Eurasien nahtlos anknüpfen an die Ideen von Russland als dem »Dritten Rom« – nach dem Niedergang des Römischen wie auch des Byzantinischen Reiches –, als Reinkarnation einer christlich, nun orthodoxen Mission.

In Rechnung gestellt sollte auch werden, dass in Zeiten des Krieges von allen Seiten nicht nur gelogen und gefälscht wird, was die elektronischen Medien hergeben. Der Kriegsrausch trübt erkennbar den politischen Verstand und lässt zu Argumenten greifen, die wenig zielführend sind und nicht nur den Gegner erschrecken. Schlagworte wie »Faschisten«, »Nazis«, »Völkermorde« – auch von Linken gern verwendet – bedürfen einer genauen Überprüfung. Pauschalwertungen helfen wenig, verkleistern die notwendige Differenzierung und die historisch korrekte Verortung. Und sie können mit ihren Zuweisungen als »Nazis« für Ukrainer oder »Orks« und »Raschisten« langfristig sinnlose Gräben aufreißen. Überhaupt sind Kriegszeiten wenig angetan, in einen Disput zu strittigen Begriffen wie »Faschismus«, »Nazismus«, »Völkermord«, »nationale Selbstbestimmung« einzutreten. Sie eignen sich aber als Totschlagargumente, weshalb sie inflationär von beiden Seiten benutzt werden.

Bei allem Entsetzen über die russische Entscheidung, im Konflikt mit dem Westen, genauer: mit den USA, ein Exempel zu statuieren, und nach wiederholten Versuchen des Zuredens, des Verhandelns und Vertragsschließens, der Mahnungen und des Aufbaus einer militärischen Drohkulisse ist der Krieg um die Ukraine weder überraschend noch einmalig nach dem Untergang des Realsozialismus. Zumindest ist nach derzeitigem Kenntnisstand dieser Krieg nicht blutiger und verheerender als andere Kriege der letzten 30 Jahre. Diese fanden jedoch fern der westlichen Metropolen im Nahen und Mittleren Osten (Irak, Syrien, Afghanistan, Jemen, Libyen, Somalia) statt, vollzogen sich als hybride antirevolutionäre Aktionen (etwa in Venezuela), kaschierten vermeintliche Revolutionen unter vielfarbigen oder frühlingshaft anmutenden Vorzeichen oder wurden als Zerfallsprozesse einstiger Ostblockmächte (Jugoslawien, Tschetschenien, Georgien) abgetan. Die Büchse der Pandora ist vor geraumer Zeit geöffnet worden. Die in Washington und Brüssel diskutierten Ideen, das Unheil, das jetzt die Ukrainer trifft, wieder einzufangen, scheinen wenig überzeugend, sondern eher anheizend im Interesse einer Vormacht der USA.

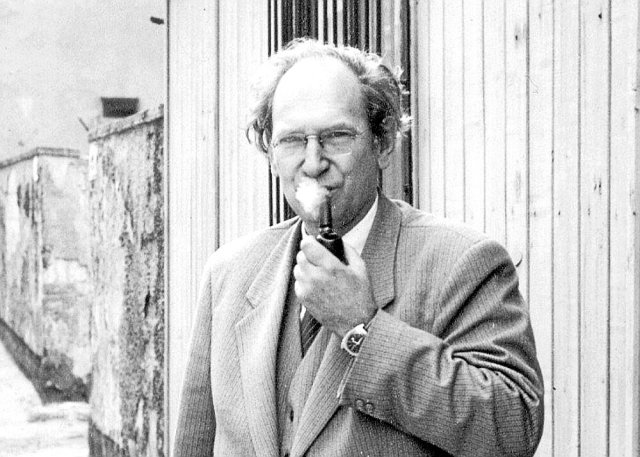

Von Dr. Stefan Bollinger erscheint dieser Tage im Berliner Verlag am Park »Die Russen kommen! Wie umgehen mit dem Ukrainekrieg?«

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.