- Politik

- Eigentum

Strukturwandel

Der Sonderforschungsbereich zum Eigentum machte auf seiner Jahrestagung in Jena keine Kapitalismuskritik – und das ist gut so

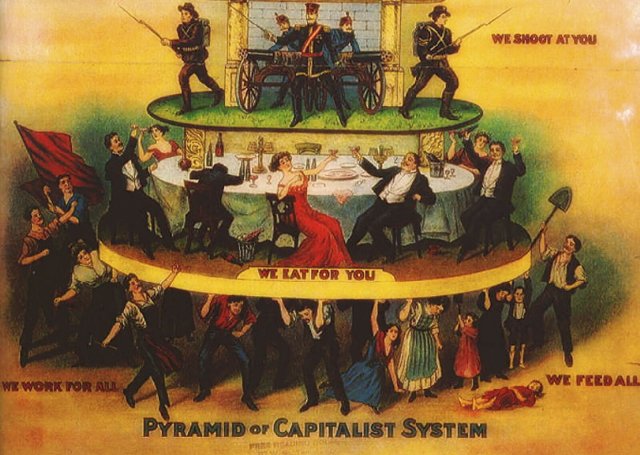

Vergesellschaftung, Enteignung und Gemeinwohlökonomie sind die wohl prominentesten Forderungen, die eine Linke derzeit zu bieten hat. Dafür gibt es mindestens zwei gute Gründe: Einerseits liegt hier enormes Mobilisierungspotenzial. Denn die Fragen, wem Stadt, Wohnraum oder Energieversorgung gehören, betreffen tendenziell die überwiegende, auch unpolitisierte Öffentlichkeit und finden – bösen »Extremismus« ganz unverdächtig – Anschluss an demokratisch-bürgerliche Wertvorstellungen. Auf der anderen Seite ist Eigentum ein konkreter Ansatzpunkt sozialer Kämpfe, bei dem es zugleich ums große Ganze gehen kann. Statt abstrakt gegen den Kapitalismus zu mobilisieren, lässt sich mit der Eigentumsstruktur dessen Grundlage direkt angehen.

Was für die Praxis gilt, kann vielleicht auch für die Theorie stimmen? Zumindest lässt sich parallel zur Konjunktur der Eigentumsfragen in politischen Bewegungen auch eine wissenschaftliche Hinwendung zum Eigentum feststellen. Der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte Sonderforschungsbereich zum »Strukturwandel des Eigentums« stellte in diesem Sinne auf seiner ersten Jahreskonferenz am 4. und 5. Oktober in Jena vor, was sich alles über die gesellschaftlichen Eigentumsstrukturen begreifen ließe: die moderne Gesellschaft und ihre ursprüngliche Akkumulation, Kolonialismus, Rassismus, soziale Ungleichheit, Digitalisierung und Finanzialisierung und schließlich die Krisen öffentlicher Daseinsvorsorge. Das Wort Kapitalismus tauchte dabei im Programm nur an einer Stelle, und dort als ökonomische Bezeichnung, auf. Existieren diese Phänomene rund um das Eigentum also ohne gesellschaftliche Struktur? Oder zeigt sich die Struktur erst im konkreten Gang durch die Dinge?

Welche Struktur wandelt sich?

Die Frage steckt gewissermaßen schon in der Anlage des Forschungsbereichs. Denn »Strukturwandel des Eigentums« lässt offen, ob es um eine Untersuchung der Gesellschaft geht, damit etwas über die Institution Eigentum in Erfahrung gebracht wird, oder ob es darum geht, am Eigentum die gesellschaftliche Struktur nachzuvollziehen. Der Unterschied wäre ein entscheidender, denn ohne einen Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhangs zerfasern die Diagnosen zum Eigentum schnell in eine Aneinanderreihung von Phänomenen. Diese Gefahr ist bei einem Umfang von 23 Teilprojekten an fünf Hochschulstandorten und über 100 beteiligten Personen durchaus vorhanden.

Von einer wissenschaftlichen Tagung darf zu einem solchen Anlass aber nicht zu viel erwartet werden. Im Vordergrund steht immer die Vorstellung der verschiedenen Projektansätze und nicht das gesellschaftlich zugrunde liegende Problem. In seiner Rolle als Vorstandsmitglied begrüßte der Soziologieprofessor Hartmut Rosa entsprechend mit dem breiten Problemaufriss, dass sich seit den 80er Jahren ein grundlegender Wandel der Eigentumsregime beobachten lasse, der mit der beginnenden Digitalisierung in den 90ern noch einmal einen Schub bekam. Eigentum, stellte Rosa fest, müsse als soziales Verhältnis am Boden der kapitalistischen Gesellschaft begriffen werden und sei auf allen Ebenen umkämpft. Tilo Wesche, Leiter des Teilprojekts »normative Grundlagen des Eigentums«, ergänzte, dass dies unterschiedliche Formen des Privaten, Sozialen und Öffentlichen sowie Prozesse von Aneignung und Enteignungen meine. So klingt die vieldeutige Ungenauigkeit, die es für einen Forschungsantrag dieser Größenordnung eben braucht.

Wie weit sich dieser Bogen spannen lässt, zeigte der erste prominente Vortrag des Historikers Dipesh Chakrabarty von der Universität Chicago. Chakrabarty ist im deutschsprachigen Raum als Vorreiter des Postkolonialismus bekannt und begann vielversprechend damit, aus seiner eigenen Biografie heraus antikolonialen Widerstand als Kampf gegen die Eigentumsordnung begreifbar zu machen. Die tiefgreifende Verstrickung zwischen der Moderne und ihren Herrschaftsformen führte ihn jedoch zum mystizistischen Begriff des Planetarischen: »Irgendetwas in uns selbst« verhindere, dass wir uns aus der Entfremdung der Moderne befreien könnten, sagte er. Die Unteilbarkeit des Planeten biete hingegen die Möglichkeit eines Umdenkens. In mehreren Thesen stellte er das Planetarische als Alternative zu einem menschenzentrierten Weltbild vor. Das sind zwar »interessante« Gedankenspiele, aber dem widersprüchlichen Zusammenhang von Freiheit und Herrschaft wird das kaum gerecht.

Für diese Dialektik empfahl sich im späteren Verlauf der Frankfurter Philosoph Christoph Menke in seiner »Kritik des Eigentums«. Denn es gebe etwas am liberalen Eigentumsmodell zu retten, auch über die Katastrophe des Kapitalismus hinaus. Immerhin seien Eigentumsrechte die legale Grundlage dafür, nicht an der Gesellschaft partizipieren zu müssen und es daher aus freien Stücken zu können. So richtig das ist, musste sich Menke doch die Nachfrage gefallen lassen, ob die Auseinandersetzung in dieser Abstraktheit überhaupt zielführend sei. Die meisten Menschen litten momentan nicht an fehlendem Rückzug aus der Gesellschaft, sondern daran, dass sie sich das Leben nicht mehr leisten könnten.

Die Frage, was Eigentum im Kapitalismus eigentlich für eine Rolle spiele, blieb trotzdem relevant. Das stellte auch die Juristin Katharina Pistor heraus, die in Anlehnung an ihr Buch »Der Code des Kapitals« fragte, ob Eigentum nun ein Feature oder ein Bug des Kapitalismus sei. Es gebe keinen Kapitalismus ohne Eigentumsrechte, aber gibt es Eigentumsrechte ohne Kapitalismus?

Was zeigt sich am Eigentum?

Das gesellschaftskritische Potenzial solcher Fragen entscheidet sich daran, ob sich am konkreten Gegenstand mehr zeigen lässt als in einer abstrakten Kapitalismusanalyse. Diesem Anspruch kam der Beitrag Brenna Bhandars von der kanadischen University of British Columbia am nächsten. Sie beschrieb eindrucksvoll, wie Mitte des 19. Jahrhunderts in British Colombia die privaten Eigentumsrechte erlaubten, eine direkte politische Auseinandersetzung mit den indigenen Siedlern zu umgehen. Die Kolonisatoren übertrugen ihnen die Erschließung des Landes und sicherten ihnen Vorkaufsrechte zu. Diese mussten die indigene Bevölkerung selbst vertreiben, damit das Land als unberührt gehandelt werden konnte. Allan Greer von der McGill University in Montreal ergänzte die Ausführungen mit der Rekonstruktion, wie sich insbesondere der amerikanische Eigentumsbegriff aus dem politischen Engagement von Sklavenhändlern entwickelte. Hier wurde demonstriert, wie über Eigentum vermittelt eine umfassende Gewalt- und Herrschaftsordnung begreifbar wird.

An anderer Stelle wurde solch ein kritisches Potenzial verspielt und Eigentum zum bloßen Schlagwort reduziert. Irritierend war dabei die Diskussion zwischen dem Ökomarxisten Andreas Malm und dem Sozialphilosophen Robin Celikates um »Enteignung und zivilen Ungehorsam«. Malm, der bereits mit seinem Buch »Wie man eine Pipeline in die Luft jagt« an den Zeitgeist der Klimaproteste angeschlossen hatte, rechnete vor, wie viele Tote die Infrastruktur fossiler Energien potenziell auf dem Gewissen habe. Er folgerte daraus, dass Sabotage und Zerstörung von Unternehmenseigentum eine gebotene Maßnahme gegen die »strukturelle Gewalt von Extraktionsprozessen« sei. Der Klimanotstand rechtfertige eben drastische Mittel. Problematisch ist daran nicht, dass die Tabus bürgerlicher Ordnung überschritten würden. Aber der Anspruch kritischer Analyse ist hier in die distanzlose Parteinahme für eine diffuse Bewegung übergegangen.

Dieser Selbstaufgabe der Wissenschaft hatte auch Celikates nichts entgegenzusetzen, der nur nicht ganz so radikale Konsequenzen wie Malm zog und sich dafür sagen lassen musste, er würde die Eigentumsordnung nicht infrage stellen. Celikates argumentierte, dass der liberale Begriff zivilen Ungehorsams zu eng gefasst sei, um die Proteste der Klimabewegung adäquat begreifen zu können. Zerstochene Reifen von SUV oder Straßenblockaden seien Möglichkeiten, die bestehende Ordnung wieder zu politisieren. Aber auch hier wurde »die« Klimabewegung, ohne jede Unterscheidung zwischen etwa Fridays for Future und Extinction Rebellion, zum Gradmesser der Analyse. Die gesellschaftliche Krisensituation, aus der diese Bewegung hervorgeht, schien dabei eindeutig und unstrittig zu sein.

Politisierte Wissenschaft

Dabei wäre es genau die Aufklärung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, mit der Wissenschaft einen entscheidenden Beitrag zur politischen Bewegung zu leisten. Die hat nämlich – von den Klimaprotesten bis zu den sozialpolitischen Kampagnen um Wohnraum – das Problem, dass sie in der praktischen Handlungsnot nur abstrakte Begriffe von Kapitalismus etc. zur Hand hat. Über das Eigentum wäre es vielleicht denkbar, Theorie und Praxis ein konkretes Begreifen zu ermöglichen. Aber dieses Potenzial bleibt ungenutzt, wenn es nur um die akademische Profilierung geht oder eben darum, sich mit seinem Ansatz auf der moralisch richtigen Seite zu fühlen.

Die gesellschaftliche Vermittlung wollte die Tagung zum Abschluss mit einer öffentlichen Podiumsdiskussion einlösen, zu der sieben Teilnehmende aus Politik und Aktivismus in mehreren Gesprächsrunden zu Wort kamen. Die Erfahrungsberichte aus der Rekommunalisierung der Energieversorgung, den Verwaltungsabläufen in Berliner Bezirken und den Mühen der Kampagnenarbeit waren ein Vorgeschmack auf die Berliner Vergesellschaftungskonferenz wenige Tage später. Hier wirkte es jedoch, als seien die praktischen Fragen und damit auch Implikationen der eigenen Forschung ein weiterer Punkt im Pflichtprogramm.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.