- Kultur

- Sebastian Kleinschmidt

Erst mal Papa fragen

Ganz schön streng: Mit »Lob der Autorität« hat Sebastian Kleinschmidt einen gefährlichen Essay vorgelegt

Autorität ist wahrscheinlich der Darth Vader unter den Begriffen, die eine Beziehung beschreiben. Früher war sie mal ein guter Anakin Skywalker, aber jetzt ist sie der Dunkle Lord. Und Sebastian Kleinschmidt gibt in seinem Essay »Lob der Autorität« den kleinen, grünen Jedi Yoda und sagt sinngemäß: »Noch viel Gutes in ihr ist!« Oder vielleicht gibt Kleinschmidt auch den Rebellen Han Solo? Denn er rebelliert gegen einen »geschichtslosen egalitären Moralismus«, dem Autoritätsbeziehungen ein Dorn im Auge sind. Auch wenn er es nicht ausspricht: Im Grunde rebelliert er gegen die vermeintlich hegemonial gewordene antiautoritäre Wokebubble, die auch die »Idee der Familie, der Nation und der territorialen Zugehörigkeit« verworfen hat. Seine Leitthese ist dabei so einfach wie bestechend: »Die moderne Form der Autorität ist die Macht der Antiautorität.« Die Antiautoritären, meint er, reagieren nicht nur mit Ressentiment auf die überkommenen Formen der Autorität, sondern stiften ihrerseits »auf verlogene Weise neue«.

Um die Notwendigkeit klassischer Autorität zu belegen, zitiert Kleinschmidt die naheliegenden Beispiele. Den Kapitän eines Segelschiffes, den Dirigenten eines Orchesters und die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Ohne Autorität herrscht Chaos. Kapitän, Dirigent und Arzt müssen auch für seinen etymologisch grundierten Definitionsansatz herhalten. Das deutsche Wort Autorität stammt bekanntlich vom lateinischen auctorita ab, einer Ableitung von augere. Er beruft sich auf den Altphilologen Richard Heinze, der den auctor als jemanden beschrieb, der Rat geben kann und dabei hilft, etwas selbst zu vollbringen. Selbstverständlich beruft er sich auch auf Dolf Sternbergers Unterscheidung zwischen autoritär und autoritativ. Während in einer autoritären Beziehung fragloser Kadavergehorsam herrscht, geht es in einer autoritativen Beziehung darum, jemandem aus einer Schwäche herauszuhelfen.

Der »geschichtslose Moralismus« lasse sich blenden von den scheinbaren Gegenbegriffen der Autorität: Emanzipation, Mündigkeit, Gleichstellung, Autonomie und Diskussion. Die neuen Antiautoritären übersähen dabei aber, dass es erst die Autorität sei, die Freiheit im Sinne des Auctors hervorbringe. »Was orientiert unser Denken und Handeln, unser Fühlen und Wollen, wenn Autorität nichts mehr gilt und ihre Idee nicht mehr verstanden wird, wenn das Prinzip des Lernens über Vorbilder auf Ablehnung stößt und Tradition nirgends mehr als Kompass dient?«, fragt Kleinschmidt. Seine Antwort fällt pessimistisch aus: »Gruppenzwang, Konformismus, Richtungslosigkeit.« Mit dem französischen Philosophen Alexandre Kojève definiert er vier an Personen gebundene Autoritäten: die des Herrn, die des Anführers, die des Richters. In der vierten vereinigen sich alle vier, nämlich in der Autorität des Vaters. Spätestens jetzt biegt Kleinschmidt irgendwie falsch ab. Autorität sei bei denen, die sich ihr unterwerfen, verbunden mit Liebe und Dankbarkeit. Im Grunde spricht er von dem, was Max Weber als Charisma bezeichnet: »Der zwanglose Zwang, der von ihr ausgeht, bewirkt aufseiten der sich ihr bereitwillig Unterwerfenden eine Art selbstbestimmter Disziplin.« Das klingt nicht nur nach Jürgen Habermas, sondern auch ein bisschen nach Oswald Spenglers Beschreibung der Macht eines cäsarischen Anführers.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Schuld am Untergang der abendländischen Autorität weist Kleinschmidt den der kritischen Theorie hörigen 68ern zu. Selbstverständlich kommt er auch auf Habermas’ Begriff »linker Faschismus« zu sprechen. Der besteht für Kleinschmidt darin, dass jegliche traditionelle Autorität auf dogmatische Weise im Namen der Emanzipation eliminiert werden sollte. Die antiautoritäre Erziehung vernichte die Struktur der väterlichen Autorität. Die Gesellschaft der Post-68er ist eine vaterlose und in Kleinschmidts Augen völlig orientierungslos. »Autorität«, meint er, »ist Person und nicht Begriff, ist nicht Gestalt und nicht Doktrin. Autorität ist Strahlkraft und Zugkraft von Menschen.« Eine gefährliche These.

Kleinschmidts Grundannahme, dass die traditionellen Autoritäten im Schwinden begriffen sind, trifft durchaus zu. Und tatsächlich hinterlassen sie eine gefährliche Lücke. Schon 2015 kritisierte Thomas Edlinger in seinem Buch in Anlehnung an Adorno einen »antiautoritären Charakter«. Gerade im »mittelständisch-liberalen Milieu« gelte die Devise, dass Autoritäten autoritär seien und deshalb kritisiert oder gleich abgeschafft werden sollten. Kinder seien eine ideale Projektionsfläche für eine opfernarzisstische Hyperkritik der Autorität. Pädagogen sollen mit dem Kind einen Dialog auf Augenhöhe führen. »Leider müssen die Größeren vor diesem Thron auf die Knie.«

Edlinger erkennt, dass das keine Krise der Autorität ist, sondern eine Krise des Wissens, des Konsenses und der damit einhergehenden Legitimation von Macht. Das Soziologenpaar Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey hat gezeigt, dass das Anzweifeln der Autoritäten aus einem dialektischen Effekt der emanzipatorischen Aufklärung entsteht, der ein Subjekt hervorbringt, das nicht mehr bereit ist, eine andere Autorität als die eigene zu akzeptieren und damit den gesellschaftlichen Konsens aufkündigt. Kleinschmidt dagegen gerät in die opfernarzisstische Argumentationsfalle eines libertären Autoritarismus, der sich anbahnende Veränderungen seines Weltbildes als Bedrohung empfindet. Um noch mal auf die Star-Wars-Metapher zurückzukommen: Er ist ein Shitstormtrooper. Und wie alle Stormtrooper, deren mangelhafte Treffsicherheit unter Star-Wars-Fans legendär ist, schießt er mit seiner Kritik meilenweit am Ziel vorbei.

Er täuscht sich, wenn er glaubt, dass Autorität an Personen gebunden ist. Im Zentrum der Autorität stehen Machtbeziehungen. Michel Foucault, um den Kleinschmidt einen riesigen Bogen macht, definierte Macht als hegemoniale oder oppositionelle Diskurse und Praktiken, die miteinander ringen. Autorität ist immer der Verteilerknoten einer Machtposition. Die Subjekte, die als Autorität auftreten, sind lediglich Agenten dieser Macht, sie verkörpern sie. Autorität ist man kraft eines Amtes, kraft eines Gesetzes oder einer Norm, kraft einer besonderen Sprecherposition, etwa als Intellektueller, oder kraft einer bestimmten Kompetenz, als Popstar, Schauspieler, Sportler, Journalist oder dergleichen. Autorität entsteht durch einen Habitus, der aus sozialem Kapital hervorgeht. Kleinschmidt hätte gut und gern Foucault als Zeugen zur Verteidigung der Autorität aufrufen können. In »Überwachen und Strafen« schrieb Foucault: »Man muss aufhören, die Wirkungen der Macht immer negativ zu beschreiben, … In Wirklichkeit ist Macht produktiv; und sie produziert Wirkliches.« Aber im Gegensatz zu Kleinschmidt wusste Foucault, dass Macht und mit ihr die Autorität einem stetigen Wandel unterliegt. Deshalb macht Kleinschmidt seinen Bogen um Foucault.

Er wirft der Wokebubble Geschichtslosigkeit und Moralismus vor. Den Vorwurf kann man an ihn zurückgeben. Seine Analyse der 68er blendet aus, dass deren Bewegung zu einem Mehr an Demokratie und Beteiligung geführt hat. Der regressiv blinde Fleck, dass er die »väterliche« Autorität in den Mittelpunkt seiner Argumentation stellt, sagt einiges darüber aus, wie er zur unvollendeten Überwindung des Patriarchats steht. Dass die traditionelle Familie oft die Hölle war, die territoriale Zugehörigkeit und die Nation für Kriege und rassistischen Kolonialismus verantwortlich waren und sind, scheint ihn nicht zu interessieren. Die Antwort auf den verlogenen antiautoritären Charakter kann nicht ein neuer Autoritarismus sein, dessen regressives Gefasel à la »früher war alles besser« genauso verlogen ist. Klüger wäre es, sich der Untersuchung der neu entstandenen verborgenen antiautoritären Machtstrukturen zu widmen, ohne dabei auf einen angeblichen linken Faschismus zu rekurrieren.

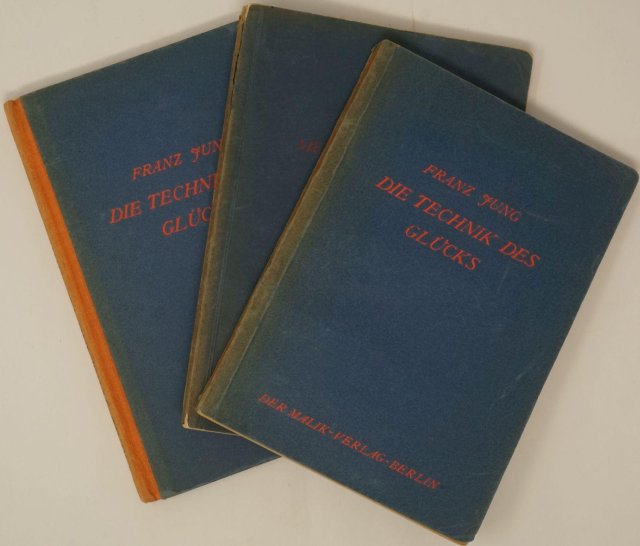

Sebastian Kleinschmidt: Lob der Autorität. Matthes und Seitz Berlin, 46 S., br., 10 €.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.