- Kultur

- Franz Jung

Revolution, wo bist du?

Auftauchen und Untertauchen: Zu Franz Jung gibt es einen Best-of-Band – »Der Sprung aus der Zeit«

Kennen Sie Franz Jung? »Einer der unbekanntesten und lesenswertesten Autoren deutscher Sprache in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts«, bemerkte im letzten Jahrhundert Fritz J. Raddatz – aber wer kennt den heute noch?

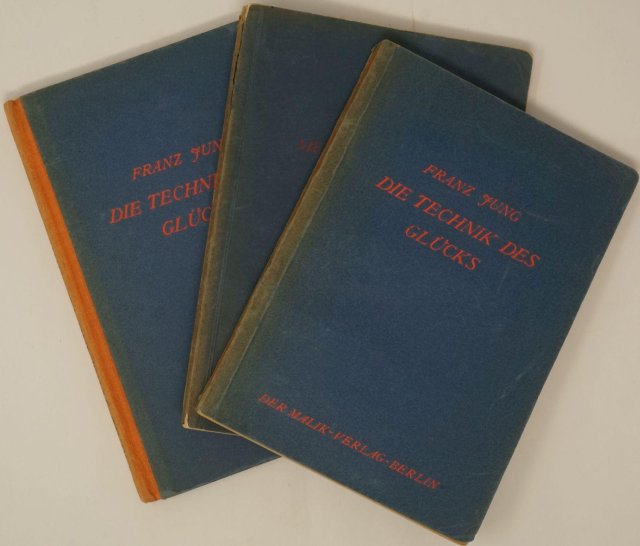

Als Franz Jung (1888–1963) etwa zwei Jahre vor seinem Tod mit »Der Weg nach unten« bei Luchterhand seine Autobiografie publizierte, war es sein erstes Buch seit 30 Jahren. Doch es erwies sich als Flop, es sollen nur 300 Exemplare davon verkauft worden sein, hörte ich mal. Viel mehr hatte er auch nicht von seinen Büchern in der Weimarer Republik verkauft, wo sie in den 1920er Jahren beim Berliner Malik-Verlag erschienen waren. Geld verdiente er meistens als Wirtschaftsjournalist.

Nach dem Ersten Weltkrieg war er auf der Seite der Spartakisten. Um zu Lenin zu gelangen, entführte er 1919 zusammen mit zwei Genossen einen Fischdampfer aus Cuxhaven, um die von ihm mitgegründete Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, eine linke Abspaltung der KPD, bei der Komintern zu vertreten. Sie fuhren um das Nordkap herum nach Murmansk, um schließlich mit dem obersten Revolutionsführer die Revolution zu diskutieren. Im Unterschied zur KPD strebte die KAPD statt einer Parteidiktatur die Autonomie der Räte an.

Literarisch kam Jung aus dem Expressionismus, gegen den er sich wandte, als er 1918 das »Dadaistische Manifest« mitunterzeichnete: »Haben die Expressionisten unsere Erwartungen auf eine Kunst erfüllt, die uns die Essenz des Lebens ins Fleisch brennt? – Nein! Nein! Nein!«

Das sind diese legendären Franz-Jung-Geschichten aus dem »Weg nach unten«. Diese »Aufzeichnungen aus großer Zeit« (Untertitel) sollten eigentlich Schullektüre sein, stattdessen wird »Im Westen nichts Neues« von Erich Maria Remarque gelesen. Die beiden Zeitgenossen hätten unterschiedlicher nicht sein können. Der eine ein Multimillionär der Sehen-und-Gesehen-werden-Fraktion, der nicht wusste, wohin mit seinem Schotter, der andere ein antiautoritärer Klassenkämpfer und revolutionärer Aktivist, der seine Literatur in den Dienst der Arbeiter stellte (was für einen Normalbürger, zugegeben, schrecklich klingt). Für Jung war alles Feind, der größte davon die Trägheit. Remarque, der das Schreiben hasste, war dauerträge vom vielen Schampus.

Bei Schriftstellern ist es nicht selten der Fall, dass sie erst nach ihrem Tod adäquat gewürdigt werden. Jung war kaum gestorben, da entdeckte ihn die Studentenbewegung, eher per Zufall. Es dauerte dann noch eineinhalb Dekaden, bis sich endlich ein Verlag traute, eine Franz-Jung-Werkausgabe zu lancieren: die Edition Nautilus aus Hamburg, damals noch ein junger Verlag fast ohne Etat. In 16 Jahren stemmten sie 15 Bücher (über 6000 Seiten). In einer Ost-West-Koproduktion echter Fans und also Kenner wurde Material von und über Jung aus der ganzen Welt gesichtet. Manche der Mitarbeiter aus der DDR wurden von der Stasi überwacht. Wenn der Geheimdienst vom »Weg nach unten« schrieb, dann nur als von »einem hassstrotzenden und zahlreiche Lügen beinhaltenden antikommunistischen Machwerk«. Man kennt das.

Eine gute Gelegenheit, sich in Jungs Leben und Werk einzulesen ist »Der Sprung aus der Zeit«, eine Best-of-Jung-Edition von Nautilus. Jung lebte ungefähr nach dem Prinzip: Ich bin keine gespaltene Persönlichkeit – wir sind siebzehn! Das erlaubte ihm die Taktik des Engagements und des Rückzugs, eine Überlebens-, ja fast Nadelstichtaktik.

Anfang der 20er Jahre schrieb er mehrere kurze proletarische Romane im Gefängnis und versuchte in diesen eine kollektive Erzählweise zu entwickeln. Es ging ihm um den »Gemeinschaftsrhythmus im Widerstreit mit der herrschenden Ideologie«, wie er im »Proletarier«, dem Theorieorgan der KAPD, erklärte. Zusätzlich entwarf Jung »Die Technik des Glücks«, um aufzuzeigen, wie man aus Vereinsamung und Entfremdung herauskommen kann.

Geboren in Oberschlesien, meldete sich Franz Jung 1914 freiwillig an die Front, desertierte jedoch ad hoc. Nachdem er in Wien gefasst worden war, ging’s ab in die Festungshaft nach Spandau, danach in die Irrenanstalt Berlin-Wittenau, wo er 1915 entlassen wurde.

Haftbefehle zogen sich durch sein Leben, ebenso wie falsche Namen, falsche Ausweise, falsches Alles, außer der Lebenslüge. Nach dem Besuch bei Lenin nach Deutschland zurückgekehrt, wurde er wegen »Schiffsraubes auf hoher See« dingfest gemacht. Anfang 1921, die Sowjets hatten trotz allem die Kaution berappt, kam Jung auf freien Fuß – und tauchte gleich wieder unter. Er wurde in den Niederlanden geschnappt und in die Sowjetunion ausgewiesen. Dort lag bereits ein Bericht von Wilhelm Pieck über Jungs eigenwillige oppositionelle Aktivitäten vor, der als Quasi-Anklageschrift gegen ihn verwandt wurde.

Für Jung war das »eine Gipfelleistung von Perfidie«. Dennoch leitete er in der frühen Sowjetunion erst eine Zündholz- und dann eine Metallfabrik, hatte er doch unter anderem Wirtschaftswissenschaften studiert. Enttäuscht war er trotzdem: »Sie befehlen, urteilen und richten. Psychologisch interessante Figuren trotzdem! Ich möchte ihre Pisse sammeln, zu Studienzwecken.« Gerade so konnte er die Sowjetunion wieder verlassen.

Nach 1933 ist Jung bei den Roten Kämpfern, einer antifaschistischen Widerstandsgruppe, die 1936 auffliegt. Er wird verhaftet, kommt aber nach einer Intervention von Wilhelm Canaris, dem Chef der militärischen Abwehr der Wehrmacht, frei, der ihn wohl für sich gewinnen wollte, woraus indes nichts wird. Jung geht erst nach Prag und dann nach Budapest, wird verhaftet, kommt wieder frei, weshalb manche spekulieren, dass er ein Doppelagent gewesen sein könnte, wofür sich in den Archiven allerdings keine Belege finden. »Ihm haftete jedoch nie – und das zeichnet ihn aus – etwas Konformistisches an«, schreibt sein Biograf Wolfgang Rieger, »immer fand er sich in Opposition zu Zeit und Gesellschaft.«

Franz Jung: Der Sprung aus der Zeit. Avantgarde – Agitprop – Autobiographisches. Edition Nautilus, 368 S., br., 28 €.

Bei Schriftstellern ist es nicht selten der Fall, dass sie erst nach ihrem Tod adäquat gewürdigt werden.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.