- Kultur

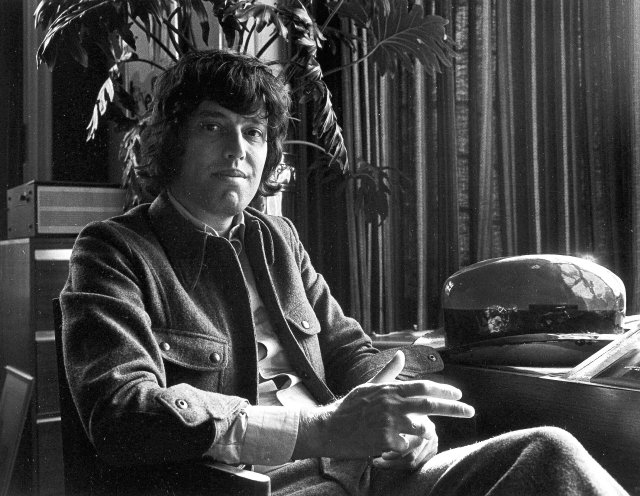

- Sommer mit Tucholsky

Interessieren Sie sich für Kunst?

Der Bürger zeigt gern seine Nähe zur Kultur. Und ist dabei ganz stolz auf sich

Der Bürger mitteleuropäischer Staaten hat es mit der Kunst; darauf ist er sehr stolz.

Das macht er so: Papa liest in den Abendstunden ein »gutes Buch«, womöglich eines, das seiner alten Schulbildung schmeichelt und über das man nachher wunderschön reden kann. Mama liest den neuen Roman, in dem sie die Fährnisse der Geschlechtlichkeit erlebt wie ein alter Matrose die Beschreibung fremder Stürme – Ellychen liest denselben Roman heimlich; Karl war in der Kunstausstellung und erklärt die grünen Bilder für »blödsinnigen Kitsch« und die roten für »außerordentlich modern«. So tut jeder, was er kann.

Das bliebe ja nun das Privatvergnügen der Herrschaften, wenn sie sich nicht noch gar so viel darauf einbildeten. Sie halten diesen Kunstrummel ernsthaft für das, was sie in ihren Salons »Kultur« nennen – und sie glauben ebenso ernsthaft, es sei bereits etwas, wenn einer mehr oder minder gescheit über Hodler, die Epigonen C. F. Meyers, Honegger und Rodin mitreden könne. Es gibt auch schon eine ganze Menge Familien, in denen die Kunst ohne Snobismus gepflegt wird, recht vernünftig und gemessen – aber welche Überschätzung dieses Tuns!

Sommer, wie geht das? Lebenslust, Liegestuhl, und eine leichte Sorge vor dem Herbst... Kann man die Sonne in Zeitungstexten einfangen? Kurt Tucholsky (1890–1935) konnte. Einige seiner schönsten, immergrünen Artikel begleiten uns durch den Sommer 2025.

Es ist natürlich immer noch besser, wenn sich kleinere Gesellschaften über Strawinsky unterhalten, als dass sie pokern. Ich halte nur den Unterschied nicht für gar so gewaltig. Um das begreiflich zu machen, denken wir ein bisschen an eine Salon-Unterhaltung aus dem achtzehnten Jahrhundert, die wir imaginär miterleben wollen. Eine halbe Stunde unsichtbarer Gast in einem solchen Kreis, der sich die Zungen über die kleine Modeliteratur des Tages, über die Malerchen und Musikerchen zerbricht – und wir sprächen: »Sonst haben die Herrschaften keine Sorgen? Das ist es, womit ihr euch beschäftigt? Seht ihr nicht um euch? Wie es den Bauern geht? Wie es in euren verlausten Gefängnissen aussieht? Wie die Warenproduktion geregelt ist? Dass Mädchen von ihren Aushältern gequält werden?« Indigniert hätten sich alle Lorgnonträger abgewandt ... Welch ein kulturloser Flegel!

Es ist heute genau so.

Sie sind nicht nur stolz auf die Tatsache, dass sie Kunst genießen – noch viel stolzer sind sie, wenn sie ein Urteil fällen. Ein junger, begabter Dramatiker Frankreichs, Marcel Belvianes, schrieb mir jüngst: »Der Leser fühlt sich dem Autor überlegen, einfach durch die Tatsache, daß er sein Urteil über ihn abgibt.« Moderne Literatengespräche, moderne Kunstgespräche unterscheiden sich in nichts von einer Börsenunterhaltung: notierte und unnotierte Werte schwirren in der Luft umher, der ist gut, jener ist besser, der dritte ist ganz schlecht – und eine hitzige, völlig sinnlose Debatte hebt an und endet nie. »Wie findest du Rilke? Wie, du findest ihn gut? Findest du ihn noch gut oder schon wieder gut? Malt Klee besser als Cézanne?« Man kann das jahrelang fortsetzen. Der Kunsttrottel aber ist in seinem Kram so befangen, dass er ehrlich glaubt, mit diesem Geschwätz eine Leistung vollbracht zu haben.

Kunst ist in gemäßigten Bürgerkreisen ein Gesellschaftsspiel. Sie hat genau den Wert eines solchen und wiegt nicht ein Gramm mehr. Richard Strauss, die Wertung des Kellerschen Einflusses auf die moderne Prosa, blinde Kuh, italienische Frühgotik und französische Spätrenaissance – es geht alles in einem hin. Das bürgerliche Kunstspiel ist die Ablenkung vom Wesentlichen. Es führt zu gar nichts, als ohnehin satten Leuten die Zeit zu vertreiben. Es wird maßlos überschätzt, und es wird bewusst überschätzt, weil es so schön ungefährlich ist, weil kein Zinswucher, keine Ungerechtigkeit des Besitzes an Grund und Boden, keine Agrarreform damit verbunden ist. Ein Musikenthusiast frisst selten andere Menschen.

Nicht das ist Kultur, dass irgendein Oberlehrer schöne Verse nachzuschmecken vermag, ein Musikstück versteht, ein Gemälde zeitlich richtig einordnet – nicht das ist Kultur. Das ist überkommenes Spiel. Denn es kommt eben nicht darauf an, welches Land die schönsten Theaterstücke, die besten Tänzer, die kompliziertesten Musiker hervorbringt, sondern es kommt darauf an, dass jeder tätige Mensch gesund und anständig wohnt, sich gut nährt, sich waschen kann und sein Leben nicht den Wirtschaftsoperationen des Staates schuldet. Dafür zu sorgen ist wesentlich undankbarer, weniger amüsant, mitunter gefährlicher als Fräulein Minna die Schönheiten Thomas Manns schwärmend auseinanderzusetzen.

Die Kultur fängt da an, wo Bankdirektors aufhören: bei der tätigen radikalen Politik, die die Welt nach oben reißen will.

Der Text erschien im Mai 1926 im »Zürcher Student«. Für das »nd« haben wir ihn ein wenig gekürzt.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.