- Kultur

- Simon Jaquemet

Film »Electric Child«: Doof geboren

In Simon Jaquemets »Electric Child« stürzt ein KI-Experte die Menschheit in den Abgrund, um sein eigenes Kind zu retten

Der Mensch und die künstliche Intelligenz haben eines gemeinsam: Am Anfang sind sie ziemlich doof gewesen. Nackt, ohne Kenntnisse und Fertigkeiten, bestand der Tag daraus, in absoluter Ahnungslosigkeit zu überleben. Mittlerweile, ein paar Millionen Jahre später, schauen wir uns Videos von Dackeln im Internet an, die einen Hindernisparcours in erstaunlicher Langsamkeit absolvieren und finden das beruhigend, weil es die Hektik aus dem Leben nimmt.

Das ist erst der simple Anfang. Was KI in Zukunft kann, weiß keiner. Dafür aber gibt es Filme, die dieses schaurig-schöne Nichtwissen für uns ausloten. Einer davon ist »Electric Child« des Schweizer Regisseurs Simon Jaquemet. Auch dieser Film ist, wie eigentlich alle, die sich dem Thema widmen, in keinster Weise amüsant, gar witzig oder irgendwie ironisch. Er ist düster, verstörend, beängstigend, was nur zeigt, wie groß der Respekt, ja, die Angst ist vor dem, was die KI alles können wird. Und wahrscheinlich ist diese Furcht auch berechtigt. Noch haben wir es in der Hand.

Der Film hat Größeres vor, als sich mit der Beschreibung von Beziehungen abzugeben, während uns doch die Maschinen fertigmachen wollen.

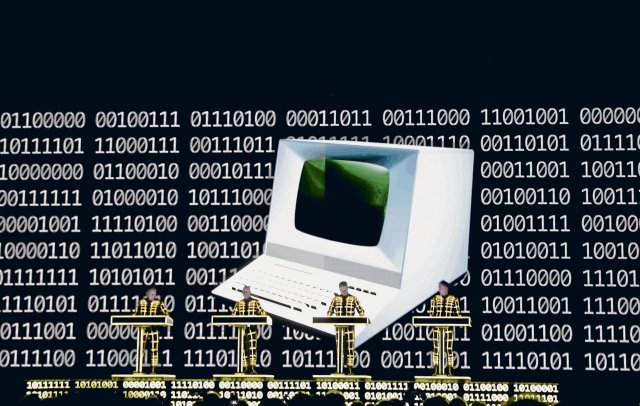

Was passiert, wenn wir die Kontrolle verlieren, damit beschäftigt sich »Electric Child«. Sonny (Elliott Crosset Hove) ist einer der gefragtesten Programmierer des Planeten und forscht in einem streng überwachten Projekt in Zürich an einer künstlichen Intelligenz, die auf einer simulierten Insel um ihr Überleben kämpft wie einst Robinson Crusoe (nur dass Sonny der KI zum Jagen auch mal eine MP auf die Insel programmiert, damit das mit dem Lernen schneller geht).

Als Sonny Vater wird, diagnostizieren Ärzte dem kleinen Tōru eine degenerative Nervenkrankheit, die ihm kaum ein Jahr zum Leben lässt. Für Sonny und seine Partnerin Akiko (Rila Fukushima) bricht eine Welt zusammen. Beide gehen unterschiedlich mit dem Trauma um.

Sonny nutzt, und das ist die Katastrophe des Films, seinen exklusiven Zugang zur KI, um ihr in wenigen Tagen das beizubringen, was die Menschheit in Millionen Jahren an Wissen zusammengehamstert hat. In seiner Verzweiflung hofft er, dass das nackte Wesen auf der Insel in ein paar Wochen oder Monaten so weit ist, seinen Sohn zu heilen. Dass er damit aber auch ein Ding erschafft, das um einiges machtvoller als die Menschen ist, weil es schneller begreift, nimmt er in Kauf, um seinen Sohn zu retten.

Seine Freundin flüchtet sich derweil in die noch verbleibende Zeit mit dem Kind, was dem Klischee der sorgenden Mutter natürlich vollends entspricht (während Sonny in seiner Welt aus dauersummenden Serverräumen und Bildschirmen voller bunter Zahlen weiterlebt). In Verbindung mit dem Sujet und der Aufmachung des Films wirkt diese Figurenzeichnung erschreckend altbacken. Ist es vermessen, zu erwarten, dass in einem Film über Computersachen Frauen irgendwas zu melden haben? Sonny bekommt lediglich die Auflage, sein Telefon nicht mit in die Wohnung zu bringen, in der Akiko ein Nest aus Kissen und Decken für sich und ihren Sohn gebaut hat.

Der Film hat Größeres vor, als sich mit dem filigranen Ausklamüsern von Beziehungen abzugeben. Die Maschine will uns doch fertigmachen! Jaquemet will die ganz großen moralisch-ethischen Fragen behandeln: Wie viel ist ein Leben wert? Wie verbinden sich Macht und Verantwortung? Ist der Mensch das Ende der Evolution? Er schafft es aber nicht, die Erzählung darauf zu verdichten. Immer wieder wechseln die Perspektiven zwischen dem androgynen KI-Wesen auf der Insel (Sandra Guldberg Kampp), das inzwischen lesen und sprechen kann und von Sonny heimlich mit allen verfügbaren Infos zur Krankheit seines Sohnes versorgt wird, und der dramatischen Geschichte um das Leben des kleinen Tōru. Dabei findet man nur schwer emotionalen Zugang zu Sonny und Akiko als Paar und als Eltern, was egal wäre, hätte Jaquemet nicht ausgerechnet den Vater zur verzweifelten Supergenie-Hauptfigur gemacht.

Am absurdesten ist eine Szene, in der die beiden das Baby einfach Fremden überlassen, um auf einer Technoparty im Wald abzuzappeln. Die dringend nötige Weltflucht, die beide in dieser katastrophalen Situation brauchen, die Nähe, die beide zulassen müssten, um Kraft zu schöpfen, hätte in einem weniger irritierenden Bild wohl irgendeinen Zugang zu den Figuren ermöglicht. So bleiben beide nur eine Folie für die bedeutungsschwangere Metaebene; als Charaktere aber sind sie Jaquemet egal, was dem Film wirklich enorm schadet, wenn man schon so groß auffährt und ein Familiendrama mit dem Thema KI verbindet.

»Electric Child« ist ästhetisch anspruchsvoll, was bei dem Sujet schon fast geschenkt ist, schafft es aber nicht, die Bilder inhaltlich zu übertrumpfen. Die Frage, welche Macht wir KI in Zukunft zugestehen wollen, mit einem persönlichen Schicksal zu verbinden, ist schlau gestellt und zieht am Anfang noch stark in den Film hinein, der aber im Laufe der Zeit immer weiter ausfasert. Wenn sich dann auch noch Menschen Zugang zu einem Hochsicherheitsprojekt mir nichts, dir nichts über den Keller verschaffen oder Sonny Passwörter ausspioniert, indem er einfach seinem Kollegen mit der Handykamera über die Schulter filmt, dann weiß man nicht, ob das doch Humor sein soll oder es so eine gute Idee war, die KI beim Drehbuchschreiben um Hilfe zu bitten, wie Jaquemet angeblich nach der Uraufführung beim Filmfest in Locarno zugab. Hoffen wir, dass sich diese Storyteile der Computer ausgedacht hat. Aber was interessiert die KI ihr Geschwätz von gestern.

»Electric Child«, Schweiz/Deutschland/Niederlande 2024. Regie: Simon Jaquemet. Mit: Elliott Crosset Hove, Rila Fukushima, Sandra Guldberg Kampp. 118 Min. Start: 21. August.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.