- Politik

- IW-Bildungsmonitor

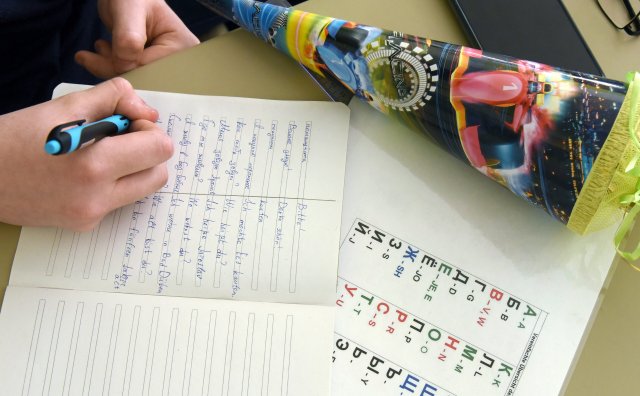

Deutsche Schulen im Sinkflug

Die Situation verschärft sich trotz Milliardeninvestitionen: Das Institut IW weist auf ein überfordertes Schulsystem hin

Der Gang an die Öffentlichkeit erinnert ein wenig an ein Alarmschlagen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kritisierte am Sonntag das erneut gesunkene Leistungsniveau an deutschen Schulen. Insbesondere die Integration von Kindern aus Zuwandererfamilien stelle das Schulsystem vor Herausforderungen. Das sei eines der zentralen Ergebnisse des diesjährigen Bildungsmonitors des Instituts, das in zwei Wochen vorgestellt wird.

Studienautor Axel Plünnecke sieht 2015 als bildungspolitischen Wendepunkt: »Bis 2015 sind die Schulen besser geworden, danach schlechter.« Als Hauptursache nennt er die verstärkte Zuwanderung von Geflüchteten, auf die das Schulsystem unvorbereitet gewesen sei. »Mehr Kinder sind an sich ein Gewinn für das Land«, erklärte Plünnecke der »Welt am Sonntag. «Aber 2015 hat das Schulsystem überfordert, man fand keine schnellen Antworten auf die Herausforderungen der gestiegenen Fluchtmigration.»

Diese bereits angespannte Situation verschärfte sich durch die Corona-Pandemie zusätzlich. Sie habe Bildungslücken gerissen und zu Motivationsproblemen geführt. Neben den pandemiebedingten Lernrückständen kritisiert Plünnecke auch den Umgang mit Smartphones. Deren permanente Nutzung führe oft zu Konzentrationsproblemen. Kinder könnten Erlerntes nicht ausreichend verarbeiten.

Einige Bundesländer wie Bayern, Schleswig-Holstein oder Hessen haben inzwischen auf den Smartphone-Konsum reagiert und deren Nutzung an den Schulen untersagt. Mehrere andere Länder wollen den Beispielen folgen.

Strukturelle Probleme in den Schulen erkennt auch Gerhard Brand, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE): «Nach dem Pisa-Schock im Jahr 2000 gelang es, langsam und stetig bessere Ergebnisse zu erzielen», skizzierte Brand die Entwicklung bei den Lernstandserhebungen gegenüber dem «nd». «Das Bildungssystem war im Aufwind. Allerdings gelang es nicht, das strukturelle Problem der Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom Elternhaus ernsthaft anzugehen.»

Brand konkretisiert diese Einschätzung mit einem Blick auf das Jahr 2015, als schnelle Lösungen für komplexe Herausforderungen nötig waren: «Die Ankommenden mussten versorgt und in die Schulen integriert werden. Auf eine Aufgabe dieser Größenordnung in so kurzer Zeit war das Bildungssystem nicht vorbereitet.» Der Sachverständigenrat für Integration und Migration schätzt, dass rund 130 000 geflüchtete Kinder und Jugendliche zwischen Januar 2015 und März 2018 in das Schulsystem eingetreten sind.

Vor allem dem Engagement der Lehrkräfte und Schulleitungen, der Schulsozialarbeit und den Erziehern sei es zu verdanken, dass das Schulsystem trotz der miserablen Rahmenbedingungen funktionierte, erklärte Brand. «Wir haben stets darauf hingewiesen, wie es anders laufen müsste, welche Unterstützung für Lehrkräfte notwendig wäre. Aber die Politik hat sich darauf verlassen, dass Schule es schon hinbekommt.» Auch wenn der Alltag in der Klasse oder der Lerngruppe aufrechterhalten werden konnte, so sei dies allerdings nicht reibungslos gelungen, resümiert der Verbandspräsident. Entsprechende Einbußen bei Leistungsvergleichen seien die Folge.

Diese Kritik am Personalmangel unterstreicht auch Anja Bensinger-Stolze von der Bildungsgewerkschaft GEW. In den Jahren nach 2015 hätten «Lehrkräfte mit der Qualifikation Deutsch als Zweitsprache beziehungsweise Deutsch als Fremdsprache sowie Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter sowie Schulpsychologinnen und -psychologen» gefehlt, erläuterte sie dem «nd». Sie sieht darin den Hauptgrund dafür, «dass diese Mädchen und Jungen vielfach nicht bedarfsgerecht gefördert werden konnten».

Als Reaktion auf diese anhaltenden Defizite hat die Politik im vergangenen Jahr das Startschancen-Programm eingeführt. Bund und Länder investieren über zehn Jahre hinweg gemeinsam 20 Milliarden Euro, um Schulen mit vielen sozial benachteiligten Schülern zu unterstützen.

Trotz dieser millionenschweren Initiative bleibt die Situation nach Einschätzung der Gewerkschafterin Bensinger-Stolze angespannt: «Den gestiegenen Zahlen im Zuge der Fluchtmigration aus der Ukraine stehen nach wie vor zu wenige Ressourcen an Schulen gegenüber.» Trotz des Startchancenprogramms fehlen laut Bildungsgewerkschaften weiterhin qualifizierte Lehrkräfte sowie verbindliche Standards für Willkommensklassen.

Eine Trendwende ist vielleicht bei der Handynutzung im Unterricht erkennbar, bei der Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen aber noch nicht.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.