- Kultur

- Comedy

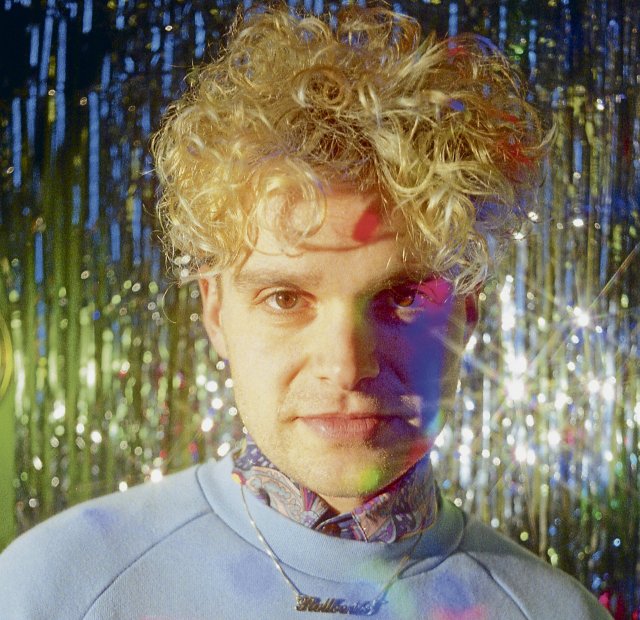

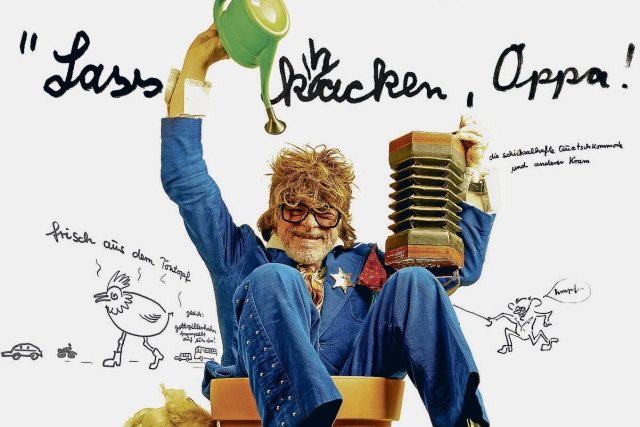

Helge Schneider zum 70.: Arbeiten und spielen

Der Musiker und Entertainer Helge Schneider ist jetzt 70 Jahre alt

Der Mann hat es nicht leicht. In seinem berühmtesten Lied, »Katzeklo«, erzählt das lyrische Ich von der Neigung einer Katze, ununterbrochen zu fressen, und imaginiert darüber hinaus, dass das Lebensglück der Katze davon abhängig sei, dass sie ihr Geschäft in einem Katzenklo verrichten kann. Dieses Lied, das den Unterhaltungskünstler Helge Schneider populär machte, ist bis heute auch sein größtes Verhängnis. Der nach Art eines Schlagers der 50er Jahre modellierte Song (»Katzeklo, Katzeklo, ja, das macht die Katze froh«), der 1993 als sogenannte Single erschien und 17 Wochen in den deutschen Charts blieb, machte den Musiker und Entertainer, »die singende Herrentorte aus dem Ruhrgebiet« (Schneider über Schneider), vor über 30 Jahren einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Das Lied öffnete ihm die Tür zum Erfolg, ebnete ihm den Weg, der ihn auf die ganz großen Bühnen führte. Doch die Folge war, dass er einige Jahre lang kein Konzert spielen konnte, ohne dass eine kleine oder große Horde von Konzertbesuchern penetrant nach der Darbietung dieses Liedes verlangte.

Auch das zugehörige Album, auf dem sich der Hit befand »Es gibt Reis, Baby«, war ein enormer kommerzieller Erfolg. Spätestens seit dieser Zeit ist Schneider in vielen Berufen tätig: Er ist Komiker, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseur, Sänger, Musiker und Multiinstumentalist. Wobei er, wie er selbst einmal mitteilte, mindestens zwei Instrumente nicht beherrscht: Fagott und Oboe.

Weil er, wie unter vielen schlechten deutschen Komikern üblich, als Berufs- und Bühnenkleidung oft knallbunte Kostüme, merkwürdige Perücken oder clowneske Kopfbedeckungen trägt, wird er leider häufig als Klamauk-Onkel missverstanden und achtlos in jene Künstlerschublade gesteckt, in der bereits Figuren wie Jürgen von der Lippe oder der notorische Dieter Hallervorden ihr Unwesen treiben. Doch nicht bei allen, die lustige bunte Hüte und schrille Brillen tragen, handelt es sich um schlechte deutsche Komiker.

Lesen Sie auch: Wer warum fragt, hat schon verloren – Mit dem Film »The Klimperclown« gratuliert sich Helge Schneider selbst zu seinem 70. Geburtstag

Die bis heute in zahlreichen Zeitungstexten als »Geblödel« verunglimpfte Kunst Helge Schneiders unterscheidet sich fundamental vom Tun der beiden oben Genannten. Doch immer, wenn die Deutschen Schwierigkeiten damit haben, ein kulturelles Phänomen zu deuten und zu verstehen, bezeichnen sie es mit dem ebenso unspezifischen wie inflationär gebrauchten Adjektiv »schräg«. Daher gilt jedes Lied und jede öffentliche Äußerung Schneiders als »schräg«. In diesem Leben wird er daran nichts mehr ändern können. Hinzu kommt hierzulande oft ein zweites Rezeptionsproblem: »In Deutschland gilt der Komiker als Idiot, weil er komisch ist. Er wird stets mit seiner Rolle verwechselt.« (Jörg Sundermeier)

Was wiederum zur Folge hatte, dass Helge Schneider lange als unseriös und als kunstferner Faxenmacher galt. Doch das ist er eben gerade nicht. Seinem Werk eignet etwas Tastendes und Spontanes, wie man es auch vom Verhalten von Kindern kennt. Schneiders stark vom Prinzip des freien Spiels und der Improvisation lebender skurriler Humor, der bewusst Albernheit als Stilmittel einsetzt, in dem zuweilen auf klassische Pointen ganz verzichtet wird und in dem das Unfertige, das Imperfekte und die Dekonstruktion konstitutiv sind, hat mehr mit der Kunst Karl Valentins oder der großen Zirkusclowns gemeinsam als mit den Hervorbringungen der immer zu lauten, zu eindimensionalen und zu plumpen deutschen Konsens-Comedians.

Danach gefragt, ob es ihn ärgere, dass viele Leute nicht verstehen, wie viel Arbeit in seiner Kunst steckt, sagte er vor ein paar Jahren der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«: »Ich sehe mich als Arbeiter. Als Artist oder Clown. Ein Zirkusclown, der artistische Glanzleistungen vollbringen kann wie Charlie Rivel oder Grock – deren Akribie ist für die Menschen nicht ersichtlich. Und so ist es auch bei mir.«

Seine Anfänge gleichen den Anfängen vieler großer Künstler: Als Arbeiterkind ist er ein Außenseiter auf dem Gymnasium. Ist er anfangs noch Einserschüler, schmeißt er mit 16 die Schule, einige Zeit später auch das am Konservatorium begonnene Klavierstudium. Vor einigen Jahren äußerte er sich im Interview mit der »Taz« dazu: »Klavier und Cello hab’ ich gelernt. Zwei Semester an der Uni. Da war ich mit Sondergenehmigung, weil ich keinen Schulabschluss hatte, nur Sitzenbleiben- und Schuleverwiesen-Zeugnisse. Ich hätte Konzertpianist werden können, aber ich wollte lieber Musiklehrer werden. Daraus wurde auch nichts. Was ein Glück!«

Eine Ausbildung zum Bauzeichner bricht er ebenso ab wie eine zweite zum Landschaftsgärtner. Zeitweise verdient er Geld mit Gelegenheitsjobs: Dekorateur, Tierpfleger, Polsterer. Mit Anfang zwanzig beginnt er, in Heimarbeit eigene groteske Hörspiele herzustellen, in denen er alle Rollen selbst spricht und die in Stil und Machart an die Hörstücke Heino Jaegers und Max Goldts erinnern. Erst mit 26 fängt er an, mit Musik Geld zu verdienen.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Schneiders ganz große Liebe gilt dem Jazz, den er schon als Teenager für sich entdeckte. Schon auf seinen ersten beiden Platten dekonstruierte und verfremdete er spielerisch die Jazzmusik, an der ihm so viel liegt. In den Achtzigern gab er mit seinen damaligen Mitmusikern, dem Organisten Buddy Casino und dem Schlagzeuger Peter Thoms (Helge Schneider & Hardcore), Konzerte, in deren Verlauf sehr rasch klar wurde, dass in der hier dargebotenen Jazz-Variante Punk, Post-Punk, Schlagermusik und absurde Kleinkunst erkennbare Spuren hinterlassen haben. Seine Jazz- und Improvisationsleidenschaft (Schneider: »Man komponiert im Kopf und spielt gleichzeitig«) kombiniert der Entertainer oft mit einer Komik, die mit milden Formen der Irritation und Verstörung operiert. Dazu passt, dass er dem Jazz das Kunstgewerbliche, das Glattgebügelte, das Tillbrönnerhafte austreiben und dafür den Humor, den Instinkt und die Überraschung in ihn zurückbringen möchte.

Eine Absicht, für welche er nicht stark genug zu loben ist. Als Pianist sieht er sich von dem großen Jazz-Autodidakten und -Außenseiter Thelonious Monk geprägt. Der »Zeit« erklärte er einmal vor zwei Jahren: »Monk findet immer eine verborgene Lust in der Musik. Überhaupt ist es als Musiker viel einfacher, lustvoll und damit auch lustig zu sein, weil man ständig am Spielen ist. Deshalb mache ich hauptberuflich Musik: Ich bin ein Spieler.«

In der ARD-Mediathek ist seit einigen Tagen »Der Klimperclown« zu sehen, ein von Helge Schneider und seinem langjährigen Kollegen Sandro Giampietro gedrehter autobiografischer Dokumentarfilm, der zugleich auch eine Persiflage auf einen Dokumentarfilm ist, der also ganz den Geist des Spielerischen und der Ambiguität atmet, der Schneiders humoristisches Werk insgesamt kennzeichnet. Der Film dauert 82 Minuten. Oder anders gesagt, in den Worten des Künstlers: »Der Film ist nicht besonders lang, aber er wirkt noch kürzer, als er ist. Das ist immer ein gutes Zeichen.«

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.