- Wissen

- Schule der Arbeit

Proletarische Wesensbildung

Die »Schule der Arbeit« in Leipzig versprach 1928 bis 1933 eine neue Art der Arbeiterbildung. Die Künstlerin Ute Richter setzt ihr ein Denkmal

Die berühmten drei Fragen in der Philosophie lauten seit Kant: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und irgendwann kam noch die vierte dazu: Was ist der Mensch?

»Das Leben ist für Erdenbürger, die nichts haben, ganz sinnlos, mir graut vor der Zukunft«, so die Antwort eines Mechanikers auf eine Umfrage, die das Leipziger Volksbildungsamt in den 1920er Jahren unter Arbeitern durchführte. Ein Mechanikergehilfe war da schon konkreter: »Für den Arbeiter hat das Leben anscheinend gar keinen Sinn, er ist da, um zu arbeiten, möglichst recht lange, damit er abends keine Lust und Zeit hat, sich weiterzubilden. Seiner späten Ehe mögen recht viele Kinder entspringen, dass die Menschheit nicht ausstirbt, oder besser, dass billige Arbeitskräfte vorhanden sind.«

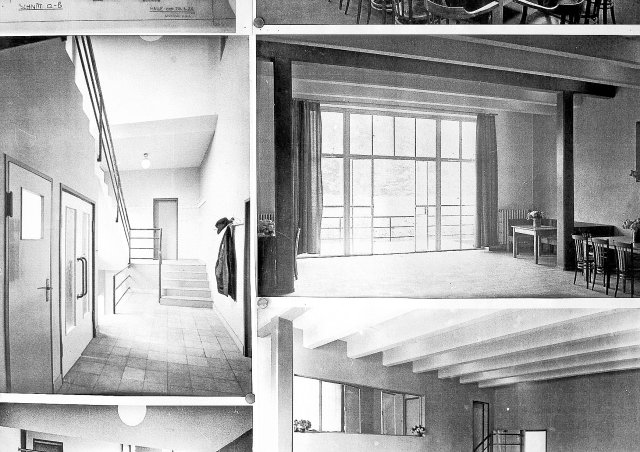

Mit diesen und anderen Antworten strukturiert die Leipziger Künstlerin Ute Richter ihr Buch über die »Schule der Arbeit«, ein Reformprojekt der Arbeiterbildungsbewegung, das seinerzeit in Leipzig-Schleußig immerhin fünf Jahre existierte. Gebaut nach den Plänen des Architekten Johannes Niemeyer, mit zentralem Gemeinschaftsraum, Schlaf- und Arbeitszimmern, einer Bibliothek und einer Gartenterrasse, steht das Haus noch heute in der Stieglitzstraße 40 (damals Hausnummer 24). Doch von vorn.

Am 11. August 1928 eröffneten die »Leipziger Neuesten Nachrichten« ihrer Leserschaft, dass im Herbst ein Volksschulheim in Schleußig eröffnet werden solle. Unmittelbar am Wald gelegen und doch nur zehn Minuten vom Zentrum entfernt, böten die »schön ausgestatteten sonnigen Räume« eine ungewöhnlich günstige Stätte. »Es können zwölf Burschen im Alter von 18 bis 24 Jahren aufgenommen werden. Der Unterricht erstreckt sich auf die gesellschaftswissenschaftlichen Fragen, die für die Arbeiter wichtig sind.« Der Lehrgang dauere neun bis zehn Monate, wobei ein Abend pro Woche der freien künstlerischen Handarbeit gewidmet sei. Tagsüber gingen die »Burschen« ihrer bisherigen Lohnarbeit nach, um an den Abenden und den Wochenenden gemeinsam zu lernen – eine solche Lern- und Lebensgemeinschaft, das war neu. Für Wohnen, Verpflegung und Unterricht wurden zwei Drittel des Lohnes einbehalten.

In der sozialdemokratisch orientierten Arbeiterbewegung, die auf Reformen und nicht auf Revolution setzte, galt Bildung als notwendige Bedingung für gesellschaftliche Veränderung. Wobei der Name »Schule der Arbeit« heute etwas irritierend wirken mag. Als wäre es darum gegangen, aus den jungen Malochern noch das Allerletzte herauszupressen. Als Prototyp für eine gänzlich neue Bildungseinrichtung verstand man sich eben nicht als Schule des Kapitals, die junge Leute aus der Unterschicht zu folgsamen Arbeitern erziehen wollte. Der »Schule der Arbeit«, heißt es in einem zeitgenössischen Bericht, ging es um »allgemeine Wesensbildung, nicht Berufsbildung«.

Im Unterschied aber zu anderen Arbeiterbildungsanstalten, die den Arbeiter (und manchmal auch die Arbeiterin) viel zu sehr »von der Ebene des Intellektuellen« ausbilden wollten, sollte hier alle Bildungsarbeit aus dem Arbeitsleben heraus entwickelt werden. Zitat: »Wir wollen den Arbeiter nicht herausziehen aus der Fabrik, sondern zu ihm hineingehen in die Fabrik.« Man wollte ihn nicht aus der Masse lösen, sondern »die Befähigten zu Kraftpunkten innerhalb der Masse machen«. Ein Programm, das man nur in seiner Zeit verstehen kann. Die kasernierte Arbeiterschaft sollte in den Betrieben eines Tages das Kommando übernehmen, ein bisschen wenigstens.

Der Arbeiter sollte kein Rädchen mehr im Produktionsprozess sein, sondern in die Lage versetzt werden, diesen irgendwann aktiv zu gestalten.

Die Initiative zu dieser Lebens- und Bildungsgemeinschaft ging von der Pädagogin Gertrud Hermes (1872–1942) aus. Dieser Pionierin der Arbeiterbildungsbewegung setzt Ute Richter mit ihrem Buch, wie zuvor schon mit dem Film »Gertrud oder die Differenz«, ein interessantes Denkmal. Eine Materialsammlung, die den Leserinnen und Lesern einiges abfordert und mit alten Lesegewohnheiten bricht. Eine Einleitung etwa, die das Thema, den Diskussionsstand und die Quellen kurz vorstellt, fehlt gänzlich. Stattdessen gibt es Texte des Architekten Johannes Niemeyer, der Leiterin Gertrud Hermes und der Künstlerin selbst, gemeinsam mit dem Autor Radek Krolczyk. Und eben allerhand Grundrisse, Faksimiles und Fotos.

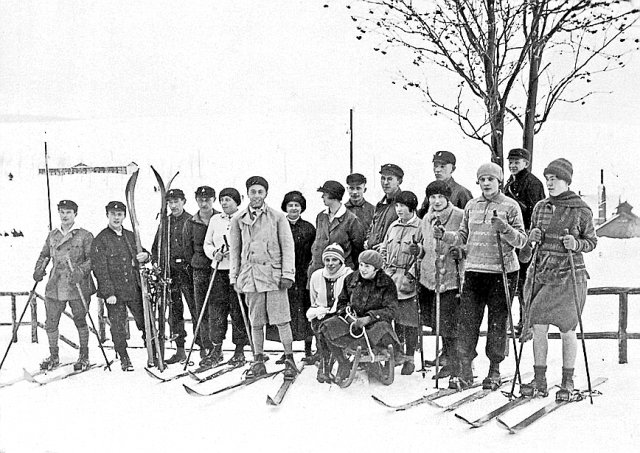

Von den Bewohnern des Hauses ist leider nur ein Schwarz-Weiß-Foto erhalten geblieben: junge Menschen, die mehr oder weniger fröhlich in die Kamera schauen, auf Skiern stehen oder auf einem Schlitten sitzen. Für die kalte Jahreszeit sind sie eher unpassend gekleidet mit ihren Strickpullovern und knielangen Hosen. Eine handschriftliche Notiz auf der Rückseite verrät: »Winterausflug Schule der Arbeit und Mädelheim Hohe Straße nach Johann-Georgen-Stadt 1928«, was darauf hindeutet, dass die »Schule der Arbeit« vielleicht doch kein SPD-Kloster war, in dem Askese und sexuelle Enthaltsamkeit propagiert wurde. Solche Ausflüge, sogar nach Paris, gehörten zum Programm. Gertrud Hermes wollte für das Leben der jungen Proletarier den altbekannten Kreislauf durchbrechen, das ewige Arbeiten, Saufen und Schlafen. Der Arbeiter sollte kein Rädchen mehr im Produktionsprozess sein, sondern in die Lage versetzt werden, diesen irgendwann aktiv zu gestalten.

Am Abend des 16. März 1933 wurde die »Schule der Arbeit« in der Stieglitzstraße in Leipzig-Schleußig von den Nazis überfallen, danach geschlossen und das Gebäude beschlagnahmt. Nahezu alle Akten wurden vernichtet. Gertrud Hermes stand fortan mit ihren Büchern wie »Rote Fahne in Not« und »Die geistige Gestalt des marxistischen Arbeiters und die Arbeiterbildungsfrage« auf der Liste der verbotenen Autoren.

Ihr Traum vom mündigen Arbeiter mag womöglich ein Grund sein, warum in der DDR ihr Ansatz für die Erwachsenenbildung nicht fortgesetzt wurde. Die »Schule der Arbeit« geriet in Vergessenheit. Und das Haus? »Das Erbe der Moderne, das in dem Gebäude steckt«, sagt Ute Richter, »wurde von der Stadt ausgeschlagen.« Die gesellschaftliche Utopie des proletarischen Bildungsmodells sei 2004 umgewidmet worden in ein »Eigenheim mit Einliegerwohnung«. Mit anderen Worten: billig verkauft.

Ute Richter: Prototyp 1928–33. Verbrecher-Verlag, 120 S., 64 s/w-Abb., br., 24 €.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.