- Politik

- Spanien

50 Jahre nach dem Tod Francos: Das Kreuz mit dem Betonkreuz

Fünfzig Jahre nach dem Tod des Diktators Franco ringt Spanien mit dem Erbe der Diktatur. Das zeigt sich beim Umgang mit den Toten aus dem Bürgerkrieg

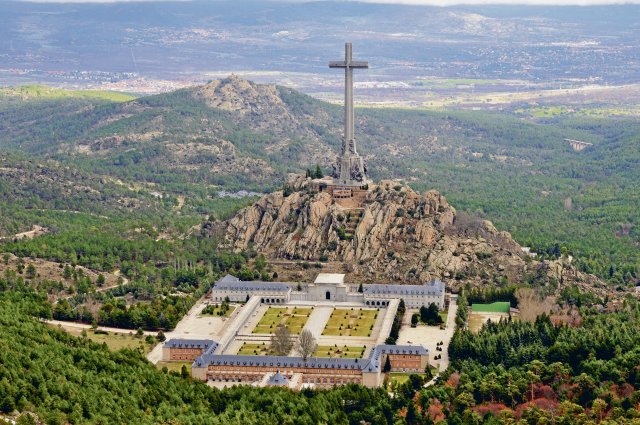

Das Betonkreuz ist schon von Weitem zu sehen. 152 Meter hoch und 46 Meter breit ragt es auf einem Felsen der Sierra de Cuelgamuros im Nordwesten von Madrid. Unter ihm befindet sich eine in den Berg gegrabene Basilika. Diktator Francisco Franco hat sie errichten lassen, als Denkmal für seinen Sieg im Spanischen Bürgerkrieg. Neben bezahlten Arbeitern mussten auch Zwangsarbeiter und Sträflinge Streben in den Berg treiben und Steine mahlen, fast 20 Jahre lang.

Wer das 1959 eingeweihte Gebäude betritt, findet sich in einem Mahnmal, das in jedem Detail Spaniens »National-Katholizismus« zelebriert, jene Verschmelzung von extremem Nationalismus und konservativ-katholischer Ideologie, auf die Franco seine Macht stützte. Das Relief am Eingang zeigt einen Adler, der ein Rutenbündel und das spanische Wappen in den Krallen trägt. Zwei aus Kanonenrohren gegossene, schwertbewaffnete Bronze-Engel bewachen das Portal. Über den Seitenkapellen des gewaltigen Tunnelgewölbes thronen Marienfiguren, allesamt Schutzpatroninnen der spanischen Streitkräfte – vom Heer über die Marine bis zur Luftwaffe und zur Militärgarde Guardia Civil. Viel mehr militärisches Pathos geht nicht.

Kein Wunder, dass der »Generalissimus« ausgerechnet hier begraben werden wollte: Bis 2019 lag sein Leichnam unter einer schlichten Granitplatte vor dem Hauptaltar, neben der Grabstätte des Gründers der faschistischen Falange. Der für den Betrieb der Basilika zuständige Benediktinerorden las täglich eine Messe für sein Seelenheil. Das machte den Felsendom jahrzehntelang zum Pilgerort Ewiggestriger.

Spaniens größte Totenkammer

Aber es ist nicht allein das, was das Ensemble so problematisch macht. Unter dem Betonkreuz, in den Krypten hinter den Seitenkapellen, ruhen bis heute die Überreste von mehr als 33 000 Toten aus dem Spanischen Bürgerkrieg (1936–1939), von Verteidiger*innen der Republik ebenso wie von den Toten der aufständischen Truppen um Franco und seine Mitverschwörer. Der Diktator wollte das »Valle de los Caídos«, das »Tal der Gefallenen« so zum Mahnmal der Versöhnung stilisieren.

Doch während die gefallenen Franco-Anhänger mit Zustimmung ihrer Angehörigen beigesetzt wurden, stammten die Toten der republikanischen Seite aus Massengräbern, in denen man auch die Opfer nächtlicher Hinrichtungen verscharrt hatte: Mitglieder von Gewerkschaften, Politiker linker Parteien, Menschen, die nicht den Vorstellungen des Regimes entsprachen. Deren Überreste wurden ohne Wissen der Familien in die Krypta gebracht, anonym, in nummerierten Holzkisten, dort übereinandergestapelt und die Gruft mit großen Steinplatten versiegelt. Das hatte System: Während den Toten aus den Reihen Francos und seiner Mitverschwörer, auch den im Bürgerkrieg ermordeten Priestern, Ordensleuten, von Republikanern ermordeten Politikern während der fast 40-jährigen Diktatur alle Ehren zuteilwurden, blieb die Erinnerung an die Toten der republikanischen Seite untersagt. Mit Ausnahme der anonymen Toten im »Tal der Gefallenen«. In den Augen vieler eine Verhöhnung, die bis heute schmerzt.

»Kein Ort symbolisiert stärker das System des Nationalkatholizismus, keiner mehr die Sieger des Bürgerkrieges«, sagt Francisco Etxeberria. Der Gerichtsmediziner hat im Auftrag des Ministeriums für demokratische Erinnerung den Plan zur Exhumation der Toten aus den Krypten entwickelt. Er ist Teil des 2022 verabschiedeten Gesetzes zur demokratischen Erinnerung.

Das Gesetz ist eine Fortentwicklung der unter dem sozialdemokratischen Premier José Luis Rodríguez Zapatero 2007 angestoßenen Erinnerungspolitik. Es verurteilt die Franco-Diktatur erstmals explizit als illegal, verspricht allen Opfern der Diktatur moralische Reparation und garantiert staatliche Hilfe und Finanzierung bei der Suche nach Opfern von Repression und Diktatur und deren Identifikation. Bis dahin blieb die Finanzierung Bürgerinitiativen oder lokalen und regionalen Behörden überlassen. Das Gesetz war ein Meilenstein. Und trotzdem stößt es auf Kritik, nicht nur beim politischen Gegner, auch bei erinnerungspolitischen Initiativen.

Forensische Puzzlearbeit

Etwa 20 000 Tote lagen nach Schätzung des Staatssekretariats für Demokratische Erinnerung jahrzehntelang in anonymen Gräbern. Dazu kommen menschliche Überreste im »Valle de Cuelgamuros«: 12 410, so gut wie alle, die Franco aus Massengräbern herbeischaffen ließ, sind nicht identifiziert. 206 Familien haben in den letzten Jahren die Identifikation und die Rückgabe der Gebeine ihrer Angehörigen beantragt. Dazu musste die Krypta zunächst in einen weltlichen Friedhof umgewidmet werden. Ultrarechte Organisationen wie der Zusammenschluss Abogados Cristianos (Christliche Anwälte) und der für die Basilika zuständige Benediktinerorden liefen Sturm gegen das Vorhaben, haben vergeblich versucht, mit Klagen das Verfahren zu stoppen.

Das mobile Labor von Etxeberria und seinem Team befindet sich in einem Nebenraum der Basilika. An langen weißen Tischen analysieren Wissenschaftler*innen Knochen und Zähne, die sie aus einzelnen Holzkisten entnommen haben, und vergleichen sie mit dem von Angehörigen zur Verfügung gestellten genetischen Material. Eine forensische Puzzlearbeit, die der Forensiker zunächst »irgendwo zwischen sehr schwierig und unmöglich« verortet hatte.

Franco ruht noch immer komfortabler als viele seiner Opfer.

Anhand historischer Fotografien und Dokumente könne man zwar genau nachvollziehen, aus welchen Orten die Toten stammten. Aber mehr als 70 Jahre im feuchten Felsgestein haben die Kisten schwer beschädigt. Das Holz ist morsch, die Knochen verrückt, das genetische Material oft nur noch schlecht erhalten. »Und wenn nach einem jungen Mann gesucht wird, der selbst keine Kinder hatte und von dem wir nur genetisches Material über Nichten, Neffen und deren Nachfolger haben, ist hundertprozentige genetische Identifikation sehr, sehr schwer«, sagt Etxeberria. Den Angehörigen gibt er deshalb immer den gleichen Satz mit auf den Weg: »Wir können nicht versprechen, sie zu finden. Aber wir werden alle Mittel dafür aufwenden, sie zu suchen.«

21 Menschen hat das Team bisher identifiziert, zuletzt die Gebeine eines Falangisten, der aufseiten Francos gekämpft hatte, und eines Gewerkschafters, der von Falangisten ermordet wurde. »Wir unterscheiden nicht, wer auf welcher Seite stand«, sagt Etxeberria. »Es geht nicht um Ideologie, sondern allein darum, den Menschen ihre Würde zurückzugeben.«

Politischer Dauerzwist

Der Forensiker wählt seine Worte gezielt. Spaniens politische Rechte hat bisher jeder erinnerungspolitischen Initiative den Kampf angesagt. Bereits 2007, als das erste erinnerungspolitische Gesetz in Kraft trat, Francos Reiterstandbilder entfernt und Straßennamen umbenannt wurden, galt das der konservativen Volkspartei Partido Popular als »Geschichtsklitterung«. Und die damals überwiegend noch privat finanzierte Suche nach den Toten reiße »alte Wunden« auf, hieß es.

Unterstützung bekommen die Konservativen inzwischen auch von der Vox-Partei, der drittgrößten Fraktion im spanischen Parlament. Die Rechtsextremen berufen sich offen auf Franco. Sie sehen in ihm einen Modernisierer und Wegbereiter der Demokratie. Mehrere Kommunen und Autonome Gemeinschaften, in denen die Rechte regiert, haben bereits Gelder für erinnerungspolitische Initiativen gestrichen.

Etxeberria schüttelt darüber den Kopf. »Keine der Exhumationen, bei denen ich in den letzten Jahren zugegen war, hat für Konflikte oder Streit in der Dorfgemeinschaft gesorgt. Und wenn ich rechte Politiker frage, was sie tun würden, wenn ihre Mutter im Straßengraben läge, schweigen sie meist nur betreten.«

Kritik aus der Zivilgesellschaft

Auch Emilio Silva Barrera hält das angebliche Aufreißen alter Wunden für ein Scheinargument. Er sagt: »Was nicht verheilen konnte, kann auch nicht wieder aufreißen.«

Der Journalist war einer der ersten, die das Schweigen durchbrachen. 2000 begann er nach seinem Großvater zu suchen, der wegen seiner Sympathie für die Republik gemeinsam mit zwölf anderen Bewohnern des nordwestspanischen Dorfes Priaranza del Bierzo hingerichtet und verscharrt worden war. Das Grab wurde gefunden, die Knochen mittels eines genetischen Tests identifiziert, zum ersten Mal bei einem Opfer des Bürgerkriegs – und Silva konnte sich vor Anrufen nicht mehr retten. »Dutzende Angehörige, die oft nicht mal im Privaten über das Leid, das ihrer Familie zugefügt worden war, gesprochen haben, wollten auch nach den Gräbern ihrer Verwandten suchen«, erzählt Silva.

Die Toten der republikanischen Seite stammen aus Massengräbern. Deren Überreste wurden ohne Wissen der Familien in die Krypta gebracht.

Die von ihm gegründete Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Verein zur Wiedererlangung des historischen Gedächtnisses) wurde zur Speerspitze einer breiten gesellschaftlichen Bewegung. Sie rüttelte erstmals an einem Konsens, der bis dahin die Gesellschaft geprägt hatte: das Beschweigen der Diktatur.

Nach dem Tod des Diktators im November 1975 hatte sich Spanien auf ein kollektives Vergessen geeinigt. Eine umfangreiche Amnestie sollte 1977 einen Schlussstrich unter Bürgerkrieg und Diktatur setzen: Alle »politischen Straftaten«, die Proteste oder Sabotageaktionen der Opposition wie auch die Gewalttaten der Repräsentanten des Regimes, wurden aufgehoben und entschuldigt. Damit entfiel die Möglichkeit, Freiheitsberaubung, Folter, willkürliche Verurteilungen juristisch zu ahnden. Der Repressionsapparat der Diktatur blieb ungesühnt – und die Debatte darüber in der Tabuzone. Bisher sind alle Versuche, die Amnestie aufzuheben oder zu umgehen, gescheitert. Solange sich daran nichts ändere, könne es keine echte Aufarbeitung und somit auch keine echte Versöhnung geben, sagt Silva.

Hemmnis Amnestiegesetz

Doch die Kritik des Bürgerrechtlers und Journalisten richtet sich auch gegen die Exhumierungspolitik der Regierung. Etwa 1700 Leichen aus dem Bürgerkrieg und der Nachkriegszeit hat Silvas Verein in den letzten 25 Jahren exhumiert und identifiziert, ausschließlich finanziert durch Spendengelder und Mitgliedsbeiträge. Mithilfe des staatlichen Programms wurden laut Behörden 8900 Tote geborgen, weitere 11 000 sollen in den nächsten vier Jahren exhumiert werden. Die Zahl hat die Regierung stolz drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes präsentiert. Die Zahl der genetisch identifizierten Überreste gab es erst auf Anfrage: Gerade mal 70 waren es bis Mitte Oktober.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Für den Forensiker Etxeberria ist das den schwierigen Umständen geschuldet, die Knochen liegen teils seit fast 90 Jahren in der Erde. Für Silva ist es Ergebnis einer falschen Planung: »Statt eine DNA-Datenbank zu erstellen und den Fokus auf die Suche nach Angehörigen zu legen, will die Linkskoalition in erster Linie gute Zahlen präsentieren: Je mehr Massengräber geöffnet, je mehr Überreste exhumiert werden, desto besser. Das macht keinen Sinn.« Francisco Etxeberria widerspricht: »Der Respekt vor den Menschenrechten gebietet, dass menschliche Überreste, die in einem Straßengraben oder einer Müllgrube lagen, auf einen zivilen Friedhof überführt werden – auch wenn sie nicht eindeutig identifiziert wurden.«

Was tun mit den Toten aus dem Bürgerkrieg? Damit ringt Spanien auch noch 50 Jahre nach dem Tod des Diktators.

Dessen Knochen ruhen seit der Exhumation 2019 übrigens im Familienpantheon auf dem Friedhof in Mingorrubio, einen kurzen Spaziergang von Francos ehemaliger Residenz bei Madrid entfernt. Der Zugang wird von einem privaten Sicherheitsdienst bewacht. Wer das Pantheon besuchen will, muss zuvor einen Antrag stellen. Kränze, Fahnen, Blumen werden dort dennoch regelmäßig niedergelegt. Die Grabstätte atmet weniger Pomp als die im »Tal der Gefallenen«, doch Francisco Franco ruht noch immer komfortabler als viele seiner Opfer.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.