- Kultur

- Antirassismus

Hip-Hop: Ungefilterte Männerfantasien

Rap gilt als antirassistische Subkultur, dabei gibt es genug Beispiele, die das Gegenteil beweisen

Das Erstaunen über die erst kürzlich geäußerten Sympathien des Sprechgesangsinterpreten Capital Bra, bürgerlich Vladyslav Balovatsky, für die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) beruht auf einem grundlegenden Missverständnis. Die Hip-Hop-Subkultur wird im Allgemeinen als antirassistisch gelabelt, da die Untergrundkultur ihre Ursprünge in den afroamerikanischen Ghettos von New York hat. Dieser Trugschluss, der nur zu gern von den Gralshütern der Subkultur weiterverbreitet wird, ist nicht nur aufgrund der Ausdifferenzierung der Sprechgesangsszene seit Jahrzehnten hinfällig.

Die Zuschreibung negativer Eigenschaften aufgrund von Hautfarbe und Herkunft gehörte zum Beispiel in Deutschland von Anfang an zum Repertoire von Weißbroten wie den Fantastischen Vier. »Auf unseren Konzerten gab es noch nie Stress«, erklärten die Stuttgarter 1993 im Gespräch mit dem Musikmagazin »Cut«. »Zu uns kommen die Leute nicht, um sich zu prügeln.« Schwarze Rapper wie Public Enemy und Ice-T dagegen, ergänzten die vier schwäbischen Musiker, »provozieren und stacheln auf«. Der in Stuttgart aufgewachsene deutsche Rapper Robert Zemichiel, besser bekannt unter dem Künstlernamen Afrob, berichtete von rassistischen Anfeindungen auf Rap-Konzerten sowie bei Battles in jener Zeit. »Ich geh’ auf eine Black-Music-Veranstaltung, und die Leute kommen zu mir und sagen ›Scheißnigger‹«, fasst der in Bologna geborene Musiker seine Erfahrungen zusammen.

Solche rassistischen Invektiven waren damals kein Einzelfall. Auf einem Konzert von MC Ferris bezeichnete ein Besucher den Rapper als »Neger«. Bei Battleveranstaltungen reimten Teilnehmer rassistische Parts wie »Affen wie Afrob«. Der bundesdeutsche Alltagsrassismus brach sich auch in der als antirassistisch gelabelten Subkultur seine Bahnen.

Mit der Zuschreibung – zumeist von Musikjournalisten und Soziologen getätigt – als das Sprachrohr einer unterdrückten Minderheit wurde die Kunstform Rap positiv aufgeladen, obwohl es eben nicht The Last Poets, eine Gruppe afroamerikanischer Musiker und Dichter, die der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung nahestanden, waren, die den Sprechgesang in die breite Öffentlichkeit trugen. Es war vielmehr das Projekt von Sylvia Robinson, der Gründerin des Labels Sugarhill Records, die 1979 für Single »Rapper’s Delight« Musiker castete und einen Discohit von Chic (»Good Times«) adaptierte. Beim kommerziellen Ursprung der Subkultur war von politsichen Inhalten keine Rede.

Emanzipatorische Ansprüche wurden schon frühzeitig in den Hintergrund gedrängt. Ob die Kommerzialisierung ausschlaggebend für die ungefilterte Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse wie zum Beispiel der Heteronormativität war oder dies schon in den Ursprüngen wurzelte, ist für die weitere Entwicklung nicht wirklich relevant. Und die Hauptrolle in der Subkultur übernahmen schon früh männliche Akteure. Deren omnipotente Inszenierung als Zuhälter (Pimps) prägte das Genre über Jahrzehnte.

Die Wut des männlichen Underdogs mutierte zu einem wesentlichen Element der Subkultur. Es war nicht der Antirassismus, der dem Genre seine weltweite Attraktivität verlieh, sondern vor allem die in Videos dargestellte hegemoniale Männlichkeit: dicke Autos, halbnackte Frauen und Drogen. Die Adepten dieser Inszenierung bezogen sich zwar gebetsmühlenartig auf antirassistische Ursprünge, in Wirklichkeit strebten sie aber nach dem kommerziellen Status ihrer Vorbilder. So verwundert es auch nicht, dass der Soulsänger und Rapper Xavier Naidoo 1999 in einem Interview mit dem »Musikexpress« zu Protokoll gab, dass er Rassist sei. »Aber ein Rassist ohne Ansehen der Hautfarbe«, wie er hinzufügte.

Die Form der Musik bestimmt den Inhalt. Sprechgesang ist eine leicht zu erlernende Form der musikalischen Artikulation. Leichtere Einstiegshürden bedeuten auch immer eine Demokratisierung. Dies hat bekanntlich auch Nachteile: Die daraus entstehenden Möglichkeiten wurden nicht nur von Antirassisten genutzt. Das multiethnische Berliner Rapquartett Zyklon Beatz propagierte auf seinem 2006 erschienenen Album »Enzyklonpädie« den Dreiklang »deutsche Frauen, deutscher Rap, deutsches Bier«. Anknüpfend an eine nationalsozialistische Parole rappten die vier Interpreten darüber hinaus: »Mann, Deutschland erwache. Uns geht’s doch jetzt schon so kacke.« Drei Jahre zuvor hatte die aus Sachsen-Anhalt stammende Crew Dissau Crime ein Album mit einem ähnlich klingenden Namen veröffentlicht: »Zyklon D. Frontalangriff«. Auf dem Tonträger finden sich mehrere Bezüge zum Nationalsozialismus, insbesondere zum Nervengas Zyklon, das am Produktionsort Dessau hergestellt wurde.

Der rechtsextreme Rapper Makss Damage veröffentlichte 2012 den Song »Die Weisen von Zion«, in dem beinahe alle gängigen antisemitischen Ressentiments versammelt sind. Während in öffentlich bekannteren Ecken der Subkultur daran anknüpfend vielfach über die jüdische Bankiersfamilie Rothschild geraunt wurde, antisemitische Verschwörungstheorien über den Anschlag am 11. September 2001 verbreitet wurden und die Relativierung des Holocaust betrieben wurde. 2018 ging der Musikpreis »Echo« daran zugrunde.

Als absoluter Brandbeschleuniger in der deutschen Sprechgesangsszene wirkte dann aber die Corona-Pandemie: Die Radikalisierung von Xavier Naidoo wurde von Akteuren wie dem Berliner Urgestein Fler, der sich in den sozialen Medien auf die Seite des Mannheimers schlug, völlig negiert. Azad, MC Bomber und Sido gaben dafür einen Daumen hoch. Die Realität hatte zu dieser Zeit längst eine extrem rechte Schieflage. Rapper wie SchwrzVyce veröffentlichten Videos, die sie selbst als »offiziellen Werbespot der AfD« kennzeichneten und in denen die Narrative der Rechtspopulisten in vulgärer Sprache dem Publikum angedient wurden. Das Ergebnis kann man heutzutage in den Polizeimeldungen nachlesen. Ob nun im sächsischen Coswig, im nordrhein-westfälischen Krefeld oder im schleswig-holsteinischen Nordhastedt: Regelmäßig werden Konzerte von rechten oder rechtspopulistischen Rappern aufgelöst.

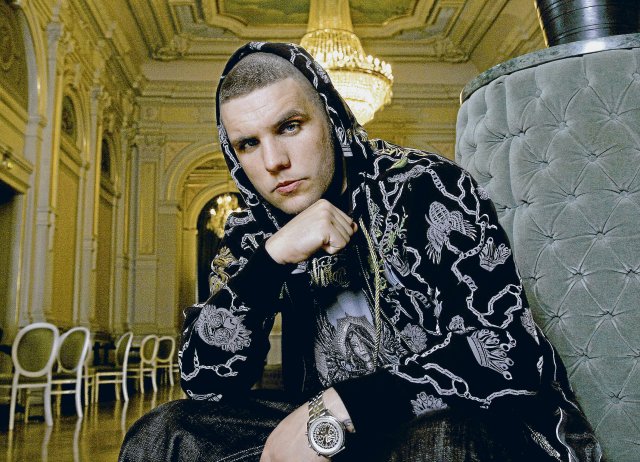

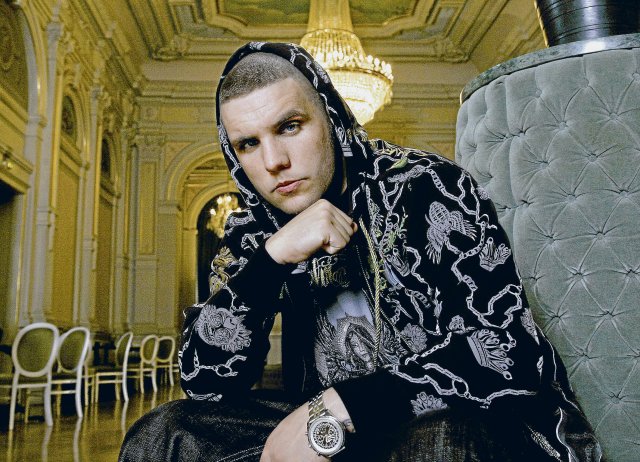

Die Aussage von Capital Bra über die AfD erregt nur deshalb so viele Schlagzeilen, weil der antirassistische Mythos der Rap-Subkultur in den deutschen Redaktionsstuben noch verfängt. Dass dies weitaus mehr mit den musikalischen Vorlieben der Journalisten zu tun hat als mit der Realität, hat das Label Aggro Berlin vor 17 Jahren schon deutlich gemacht. Damals veröffentlichte das Berliner Nachtschattengewächs namens Fler ein Album mit dem Titel »Fremd im eigenen Land«. Aufgrund deutschnationaler Texte weigerte sich der Musiksender MTV, das Video zum Song »Deutscha Badboy« in die Rotation zu nehmen.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.