- Politik

- Antifa

Das Ende von Antifaşist Gençlik

Vor 31 Jahren endete der Kaindl-Prozess. Ähnlich wie im aktuellen Verfahren in Dresden ging es um eine Antifa-Aktion

Im November 1994 endete in Berlin ein Prozess, der einige Parallelen zum aktuellen Antifa-Verfahren in Dresden aufweist: Auch damals stand eine siebenköpfige Gruppe vor Gericht, die sich mit einer gemeinsamen Prozessstrategie schwertat, auch damals hantierte die Staatsanwaltschaft mit denkbar schweren Anschuldigungen: Die Anklage lautete auf »gemeinschaftlich begangenen Mord«.

Ausgangspunkt des Verfahrens war der Tod des 47-jährigen Rechtsextremen Gerhard Kaindl bei einer Antifa-Aktion. Am Abend des 3. April 1992 war eine Gruppe organisierter Rechter nach einer politischen Veranstaltung in Berlin-Neukölln essen gegangen. Als sie dort einen migrantischen Blumenverkäufer anpöbelte, wurde einer der Rechtsextremen von einem kurdischen Mann erkannt, der die Information umgehend in Kreuzberg weiterverbreitete. Daraufhin verabredeten sich einige Personen spontan, die Nazis anzugreifen und zu vertreiben. Doch die Aktion lief völlig aus dem Ruder: Gerhard Kaindl, Funktionär der rechten Splitterpartei Deutsche Liga für Volk und Heimat, wurde durch eine Stichwaffe so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später verstarb.

Anders als bei den zahlreichen rechten Angriffen der Wendezeit baute die Berliner Polizei sofort enormen Ermittlungsdruck auf. Sie erhob den Vorwurf des »gemeinschaftlichen Mordes«, unterstellte also eine Absprache, und sprach gegenüber der Presse von einer »ausländischen Tätergruppe«. Doch obwohl die Beamten die Täter zu kennen glaubten, gelang es ihnen nicht, bei der zuständigen Staatsanwältin Haftbefehle zu erwirken. Vermutlich auch deshalb wurden Insider-Informationen an die Nazis weitergegeben: Im Oktober 1992 erschien in der »Deutschen Rundschau«, dem Organ der Deutschen Liga, ein Artikel über die mutmaßlichen Täter, der sich auf Ermittlungsergebnisse stützte.

Danach geschah im Fall ein Jahr lang wenig – bis sich ein psychisch erkrankter 17jähriger Jugendlicher stellte, um bei der Polizei Aussagen zu machen. In der Folge wurden zwei weitere Tatverdächtige verhaftet, drei stellten sich einige Zeit später. Drei Personen tauchten unter.

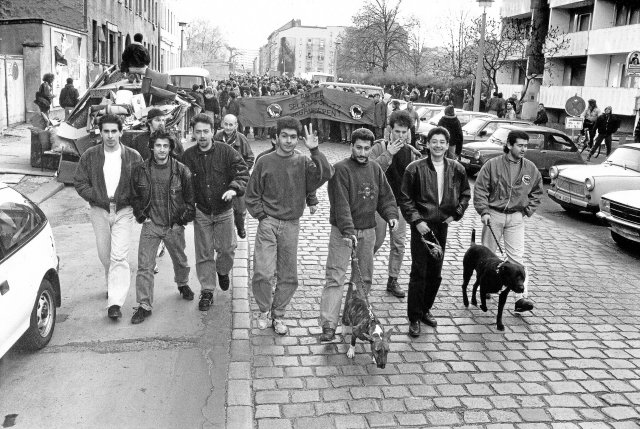

Antifaşist Gençlik

Für den Staatsschutz war der Fall auch deswegen interessant, weil er die migrantische Antifaşist Gençlik (»Antifaschistische Jugend«) betraf. Die Gruppe, die Ende der 1980er Jahre entstanden war, gehörte in den »Baseballschläger-Jahren« zu den interessantesten Ansätzen migrantischer Selbstorganisierung in Deutschland. Während die deutsche Linke – ebenso wie spätere migrantische Gruppen wie etwa Kanak Attak – eher Mittelschichten ansprach, organisierte Gençlik in erster Linie proletarische Jugendliche, die sich gegen die rassistische Gewalt verteidigen wollten.

Gegründet wurde Gençlik von türkischen Linken, die vor der Militärdiktatur in Türkei geflohen waren und in Westdeutschland schon vor 1989 einen rasanten Anstieg faschistischer Gewalt erlebt hatten. Vor diesem Hintergrund kamen die Gençlik- Gründer*innen zu der Überzeugung, dass sich migrantische Selbstorganisierung nicht länger ausschließlich auf die Herkunftsländer beziehen dürfe, wie es bis dahin den meisten Organisationen der Fall war. Stattdessen beschäftigte sich Gençlik mit dem Rassismus in Deutschland.

Da die Gründungsmitglieder der Gruppe aus ganz unterschiedlichen Traditionen der türkischen Linken stammten, gab es beträchtliche Differenzen hinsichtlich des politischen Ansatzes. Während einige aus der Gruppe eher auf politische Bildung setzten, propagierten andere vor allem militante Aktionen. Diese Unterschiede führten schon bald zu Zerwürfnissen. Trotzdem gelang es Gruppe, Tausende Jugendliche zu erreichen, die mit Politik sonst wenig am Hut haben.

Vor allem der Umstand, dass Gençlik – ähnlich wie die Black Panther Party Ende der 1960er Jahre in den USA – gezielt Jugendgangs ansprach, die sich damals in einer Grauzone zwischen Selbstverteidigung, Rap-Kultur und Kleinkriminalität bewegten, bereitete dem Staatsschutz Kopfzerbrechen. So organisierte Gençlik ein Rap-Konzert im Kreuzberger SO36, um drei miteinander verfeindete Berliner Gangs – die Kreuzberger »36 Boys«, die Schöneberger »Barbaren« und die (trotz ihres Namens von türkischen Rechten beeinflussten) Weddinger »Black-Panthers« zusammenzubringen und zu versöhnen. Doch die Feier mündete in einer Saalschlacht – von der damals nicht wenige glaubten, sie sei von Polizeispitzeln provoziert worden.

Wie groß die Verankerung von Gençlik war, zeigte sich auch im November 1991, als der 19-jährige Mete Ekşi von drei Rechten in Berlin getötet wurde. Innerhalb weniger Stunden mobilisierte Antifaşist Gençlik 5000 Jugendliche. Vor allem aber leistete die Gruppe im Wiedervereinigungsjahr 1990/1991 unermüdlich Widerstand gegen die braune Welle. Ob im Sommer 1990 in der Lichtenberger Weitling-Straße, wo Nazi-Kader mit Hausbesetzungen eine »national befreite Zone« schaffen wollten, bei den Pogromen im sächsischen Hoyerswerda im September 1991 oder auf den von Rechten frequentierten S-Bahn-Stationen im Berliner Osten – Antifaşist Gençlik war immer präsent, wenn es darum ging, den Rassist*innen den öffentlichen Raum streitig zu machen.

Obwohl sich im Prozess herausstellen sollte, dass nur drei der insgesamt neun Personen, die wegen des Kaindl-Falls einsaßen oder gesucht wurden, tatsächlich zu Gençlik gehörten, nutzte die Polizei den Fall, um die Gruppe zu zerschlagen. Gleichzeitig scheiterte Antifaşist Gençlik aber auch an internen Widersprüchhen. Die Aktionsorientierung schlug bisweilen in eine Art Militanz-Wettbewerb um, politische Ziele rückten dadurch in den Hintegrund.

Solidaritätskampagne

In den zwölf Monaten zwischen den ersten Verhaftungen und der Urteilsverkündung im Kaindl-Verfahren gab es eine umtriebige Solidaritätsarbeit. Getragen wurde sie von unterschiedlichen Bündnissen, die sich kaum miteinander koordinierten.

Schon im Sommer 1992 hatten Antifas die Tat öffentlich kritisiert. »Unter politischen Gesichtspunkten hat der Tod Kaindls gar nichts gebracht«, hieß es in einem Schreiben, das im Antifaschistischen Info erschien. »Darum fordern wir alle Menschen, die ein wirkliches Interesse an der Zurückdrängung der Faschisten haben, auf, ihre Rachegefühle zurückzustellen und den Kampf nach Erwägungen der Zweckmäßigkeit zu führen (….), mit allen Mitteln, die sich als nötig erweisen.«

Obwohl die Erklärung antifaschistische Gewalt – aus heutiger Sicht – überraschend offensiv befürwortete, wurde sie, unter anderem von der TAZ, als Distanzierung von den Tatverdächtigen gelesen. Auch deshalb gab es unter den Solidaritätsgruppen große Zweifel, wie man sich zu den Tatvorwürfen äußern sollte. Eine Position, wie sie im Umfeld des Antifaschistischen Infoblatts formuliert wurde, wollte auch in der Solidaritätsarbeit kenntlich machen, dass man sich von der Aktion distanzierte. Ein zweites Bündnis vertrat zwar ebenfalls, dass die Aktion gegen Kaindl ein Fehler gewesen war, hielt eine Distanzierung allerdings für unangemessen, weil entsolidarisierend. Eine dritte Solidaritätsgruppe schließlich befürwortete auch weiter militante Aktionen wie die gegen Kaindl.

Um diese Debatte einordnen zu können, muss man wissen, dass 1992 fast dreißig Personen in Deutschland von Nazis umgebracht wurden und die Polizei diese Fälle fast immer herunterspielte. Nach dem Tod des 19Jährigen Mete Ekşi beispielsweise kam der mehrfach vorbestrafte deutsche Täter mit einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten davon, seine rassistischen Motive spielten bei den Ermittlungen keine Rolle.

Kaindl-Prozess

Der Prozess, der im September 1994 eröffnet wurde, nahm schnell eine überraschende Wendung. Abidin E., der als führendes Mitglied von Antifaşist Gençlik galt und sich selbst gestellt hatte, präsentierte nach wenigen Prozesstagen ein hieb- und stichfestes Alibi. Der damals 31-Jährige hatte fast ein Jahr im Gefängnis gesessen, um das Vorgehen der Ermittlungsbehörden im Prozess öffentlichkeitswirksam entlarven zu können. Die Kronzeugen – einer war psychisch krank, der zweite hatte ausgesagt, was die Polizei von ihm hören wollte – verloren damit ihre Glaubwürdigkeit. Der Mordvorwurf wurde fallen gelassen.

Dass das Verfahren dann recht schnell mit einem Vergleich endete, war auch dem Rechtsanwalt Hans-Christian Ströbele zu verdanken. Ströbele, der einen der Angeklagten vertrat, hatte in Erfahrung gebracht, dass verdeckte Ermittler im Umfeld der Beschuldigten eingesetzt worden waren und wollte die zuständigen Beamten im Verfahren dazu befragen. Um das zu vermeiden, zeigte sich die Staatsanwaltschaft zu einem Deal bereit: Drei Angeklagte wurden zu Haftstrafen von vier Jahren, zwei weitere zu Jugendstrafen von drei Jahren verurteilt.

Anwalt Ströbele verteidigte in seinem Plädoyer zwar nicht die Tat selbst, aber die Entscheidung der Angeklagten, die Nazis vertreiben zu wollen. »Wenn Widerstand gegen rechte Gewalt legitim ist, wie auch die Staatsanwaltschaft eingeräumt hat, was hätten sie denn machen sollen?« fragte Ströbele und antwortete selbst: »Eine Polizei rufen, von der man weiß, dass sie selber Ausländer misshandelt, und ihr erzählen, ein Blumenverkäufer sei beleidigt worden?«

Trotz des relativ glimpflichen Urteils war Antifaşist Gençlik nach dem Prozess endgültig zerstritten. Ein Grund hierfür war, dass der Angeklagte Mehmet R., der vor den Verhaftungen oft die radikalsten Positionen vertreten hatte, im Prozess Einlassungen gemacht und auf den Deal mit der Staatsanwaltschaft gedrängt hatte. Das war vielleicht die wichtige Erkenntnis im Prozess: Die entschiedensten Befürworter der Militanz sind nicht immer diejenigen, die auch mit den Folgen am souveränsten umgehen können.

Zwei weitere Personen, die eineinhalb Jahre im Ausland untergetaucht waren, gingen am Ende straffrei aus, weil ihnen keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden konnte. Ein letzter Tatverdächtiger jedoch, Cengiz Ulutürk, damals erst Anfang zwanzig, war im Verfahren ausdrücklich und schwer belastet worden und konnte nicht mehr zurück nach Deutschland.

Ulutürk, der sich der kurdischen Guerilla angeschlossen hatte, blieb im Exil. 1996 starb er in einem Hinterhalt der türkischen Armee. In den vergangenen Jahren wurden in Berlin Fußballturniere in Gedenken an Ulutürk organisiert, der sich als Kind einer migrantischen Arbeiterfamilie politisierte, dem Rassismus Widerstand leistete und als deutsch-türkischer Internationalist in den kurdischen Bergen starb.

Abidin E. wartete trotz eines Alibis ein Jahr im Gefängnis, um die Anklageschrift im Prozess zu entkräften.

-

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.