- Kultur

- Corpus Christi

Lösen, nicht erlösen

Der falsche Priester ist der bessere Priester: das polnische Drama »Corpus Christi«

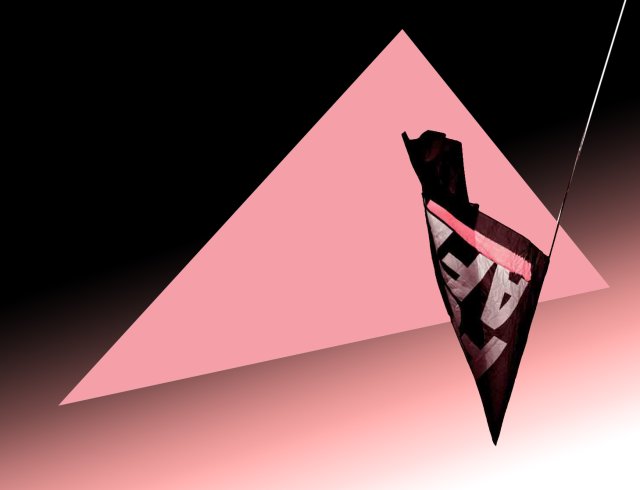

Daniel ist kein Engel. Eben deshalb kann er Jesus werden. So klingt die seltsame Formel, auf die dieser Film sich bringen lässt. Ob man mit der Botschaft oder der Richtung, aus der sie kommt, etwas anfangen kann oder nicht - um zu begreifen, was er sagen will, muss man ihn in seinen theologischen Momenten ernstnehmen. Der deutsche Titel »Corpus Christi«, der den originalen »Boże Ciało« (Fronleichnam) inhaltlich adäquat überträgt, ist kein Wortgeklimper, er meint tatsächlich, was er sagt, doch dazu am Ende.

Im Alter von 20 Jahren wird der mehrfach straffällig gewordene Daniel (Bartosz Bielenia) aus der Jugendhaft entlassen. Seinen Weg zurück in den hellen Teil der Gesellschaft soll er sich über die Arbeit in einem Sägewerk verdienen. Doch Daniel, der während der Haftzeit dem Seelsorger der Einrichtung als Messdiener behilflich war, spielt mit dem Gedanken, Priester zu werden, was ihm aufgrund seiner Vorstrafen nicht erlaubt ist. Mehr oder weniger zufällig verschlägt es ihn in eine kleine Gemeinde, wo er sich als Priester ausgibt. Nur wenige Zeit später erkrankt der ansässige Würdenträger, und Daniel wird ungeplant zum neuen Oberhaupt der Gemeinde, auf der die Folgen eines tragischen Unfalls lasten. Er nimmt diese Lage an und erreicht mit ungewöhnlichen Mitteln die Gemüter der Menschen.

So erzählt, lässt sich kein Rückschluss auf den gestischen Charakter des Films ziehen; indessen gehen wir bei Erfahrung mit diesem Plottypus davon aus, dass das Motiv des falschen Priesters der natürliche Stoff einer Komödie sei. Filme wie »Wir sind keine Engel« (1989) oder »Docteur Knock« (2017) veranschaulichen das. »Corpus Christi« dreht die Sache in die andere Richtung. Wer Filous und schlagfertige Antworten, pfiffige Peripetien und allerlei peinliche Situationen erwartet, wird enttäuscht. Die Erzählung sickert mit großer Ruhe ins Gemüt des Zuschauers, Interesse und Bindung entstehen weniger vermöge des Geschehens, vielmehr durch die Charaktere. Das Personendrama nimmt so viel ein, dass kaum Platz für ein ausgeprägtes Gegenspiel bleibt. Gewiss, da sind die Standardfiguren des Plottypus: der örtliche Patriarch, der sich in seiner Macht bedroht sieht, die strenge Küsterin, die den neuen Priester ständig an seinem Vorgänger misst, der frühere Mithäftling, der unvermittelt in der Stadt auftaucht und den Schwindel aufzudecken droht. Aber nichts davon wird zur Hauptsache, die ganz im Leid der Gemeinde und der Entwicklung des Hauptcharakters liegt.

Jene Ruhe widerspiegelt sich gleichsam in den filmischen Mitteln. Im fast durchgängigen Verzicht auf Filmmusik etwa. Oder in einer Beleuchtung und Farbe, die den Eindruck von Kälte und Nässe befördern, als habe der hässlichste aller Monate, der November, die volle Herrschaft über das Land erlangt und nicht vor, je wieder abzuziehen. Die Kamera verzichtet auf Allzuversiertes und lässt, genregemäß, dem Drama selbst den Raum. Wo sie dann doch etwas wagt, hat es auch gleich Bedeutung. So sehen wir zum Beispiel Daniel nach seiner Entlassung im Bus sitzen, gefilmt in der konventionellen Halbnah-Einstellung, aber hier mit einer Außenkamera durchs Glas der Seitenscheiben. Der Ex-Häftling bewegt sich in Freiheit, aber er ist nicht frei, ist weiterhin in einem geschlossenen Raum. Die Szene im Anschluss daran, wenn er mit einem Polizisten kurz in Streit gerät, der ihm dann sagt, er erkenne ihn und seinesgleichen sofort, demonstriert eben jenes Bild der »Invisible Stripes« (1939). Wer einmal im Gefängnis saß, legt die Streifen nie wirklich ab, seine Vergangenheit ist immer gegenwärtig.

Vergangenheit und Gegenwart treffen sich auch im Spiel Bartosz Bielenias, vor allem in seiner Arbeit mit den Augen. Deren stechendes Blau drückt in Verbindung mit der weiten Öffnung zugleich Gefahr und Unschuld aus. Ein Priester, von dem man nie weiß, ob er einem im nächsten Moment sein Herz vor die Füße legt oder eins in die Fresse haut.

Offenbar möchte dieser Film uns sagen, dass der falsche Priester der bessere Priester ist. Daniel mag eine düstere Vergangenheit haben, aber die gerät ihm zum Grund, die christliche Botschaft wahrhaftig zu nehmen. Unverdorben durch den Apparat der Kirche und die liturgischen Vorschriften brechend verschafft der junge Kriminelle den Menschen direkt durch das Wort Zugang zum Geist ihrer Religion. So wird dem tiefkatholischen Sujet ein protestantisches Thema in den Pelz gesetzt. Exemplarisch hierfür scheint eine Szene, in der Daniel einer Frau die Beichte abnimmt. Ihn interessiert nicht, ihr die Gnade seines Amts zu gewähren, er gibt der Frau einen Ratschlag, wie sie ihr Problem bewältigen kann. Daniel erlöst nicht, er löst.

Folgerichtig verschiebt sich bei Daniel auch die Praxis des Betens. In der Anrufung Gottes kann es traditionell verstanden werden als Schwundform der magischen Phase, worin das Kleinkind glaubt, mit seinem Wort Wirklichkeit schaffen zu können. Die Macht des Wortes bleibt im Glauben an Gott bestehen, wird aber zugeschrieben einer metaphysischen Instanz, die mit wachsender Geistesreife eher geglaubt werden kann als die eigene Allmacht. Wo - wie in der modernen, aufgeklärten, säkular dominierten Gesellschaft - auch der Glaube an diese Instanz allmählich verschwindet und das Bewusstsein sich ausbreitet, dass religiöse Inhalte mehr im übertragenen Sinne als wortwörtlich wahr seien, wird das Gebet zum Gespräch mit sich selbst und damit zur Möglichkeit der Reflexion. Ähnlich formuliert es, in seiner Sprache, der falsche Priester: »Wie kann ich in deinem Namen handeln, wenn ich mit mir selbst nicht klarkomme?«

Daniels düstere Vergangenheit - er trägt die Schuld am Tod eines Menschen - hat nicht nur die dramaturgische Funktion, Fallhöhe zu vergrößern. Sie macht seinen Antrieb aus und die Vergeblichkeit seines Handelns. Ihm muss klar gewesen sein, dass sein Schwindel irgendwann auffliegen würde. Er zieht nicht rechtzeitig weiter, um der neuerlichen Verhaftung zu entgehen, weil die Gemeinde ihn braucht, er hier noch was zu lösen, sie zu versöhnen hat. Er opfert sich, und wenn er am traurigen Ende weit weg seine Strafe verbüßt, wirkt sein Werk in der Stadt fort, wie in der Parallelmontage zweier dramatisch äußerst gegensätzlicher Szenen am Ende des Films deutlich wird. In diesem Sinne kann der Titel »Corpus Christi« verstanden werden; Daniels Körper ist abwesend, und doch bleibt er in der Gemeinde präsent. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen.

»Corpus Christi« (»Boże Ciało«), Polen, Frankreich 2019. Regie: Jan Komasa, Drehbuch: Mateusz Pacewicz. Mit: Bartosz Bielena, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, 116 Minuten.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.