- Kultur

- Literatur

Maxim Biller erzählt davon, wie schön alles ist

Es gibt eine neue Maxim-Biller-Novelle sowie eine Maxim-Biller-Ausgabe der Zeitschrift »Text + Kritik«

Einen Augenblick lang war es wieder wie früher. Maxim Biller hatte Ende Juni in einer »Zeit«-Kolumne das ausgesprochen, was keiner hören wollte. Diesmal, dass Israel im Krieg gegen die Hamas seiner Ansicht nach gar keine andere Wahl habe und dass die Rolle des Buhmanns einer militärischen Niederlage vorzuziehen sei. Natürlich jaulten alle auf. Am ungeschicktesten aber verhielt sich die Redaktion der »Zeit«; erst erschien die Kolumne in der gedruckten »Zeit« und dann verschwand sie aus »Zeit«-Online.

Doch schnell wurde einem bewusst, dass es »alle« schon lange nicht mehr gibt. Im Lauf von 40 Jahren hat sich Maxim Biller eine Anhängergemeinde erschrieben, die sich nicht nur für seine Streitschriften begeistert. Seine Romane und Erzählungen gehören mittlerweile zum Kanon der Gegenwartsliteratur. Und was würde dies besser dokumentieren, als dass die Literaturzeitschrift »Text+Kritik« ihm Heft 248 widmet.

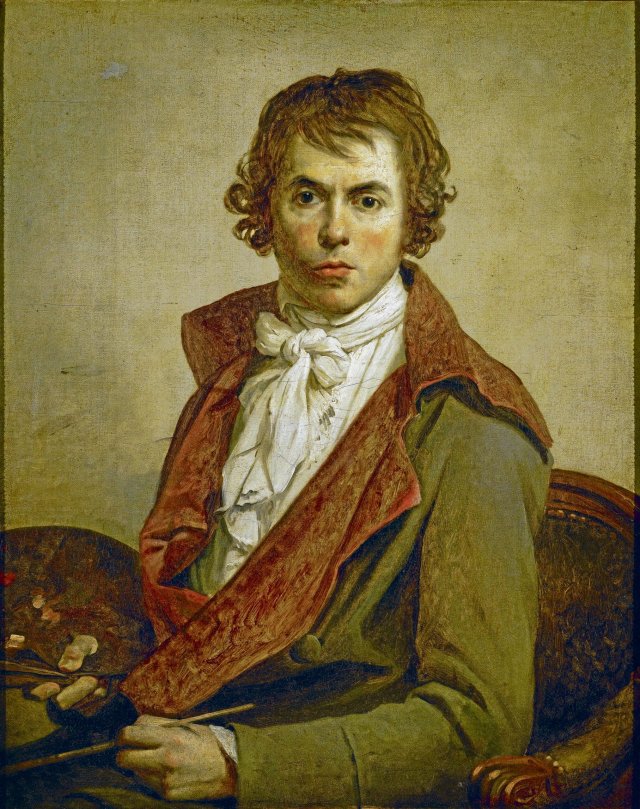

Maxim Billers Novelle »Der unsterbliche Weil« ist nicht dazu angetan, Teenager in Ekstase zu versetzen.

Es war ein weiter Weg dorthin. Daran lassen jene, die über ihn schreiben, keinen Zweifel. Claudius Seidl, ehemaliger Feuilletonchef der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«, erinnert daran, mit welchem Furor Maxim Billers Erstling »Wenn ich einmal reich und tot bin« Anfang der 90er bekämpft wurde. Er erkennt darin »die erstaunliche Kontinuität einer literarischen Judenfeindschaft und Witzlosigkeit«, die schon Heinrich Heine im 19. Jahrhundert zu spüren bekam.

Und Mara Delius stellt in ihrem Essay »Versuch über den Ruhestörer oder Warum Maxim Biller kein deutscher Kritiker sein darf« die rhetorische Frage: »Liegt der Grund dafür darin, dass Biller Jude ist? (…) Ein jüdischer Schriftsteller, der die Deutschen nicht in Ruhe deutsch sein lässt und von ihnen immer nur identitär gelesen wird, als jüdischer Schriftsteller?« Da lohnt es sich doch, die Probe aufs Exempel zu machen. Denn im Mittelpunkt seiner aktuellen Novelle steht auch diesmal ein Jude, der tschechische Schriftsteller Jiří Weil.

»Novelle«? Da klingelt doch was! Kurios, welche Lehrsätze aus Schulzeiten den Weg ins Langzeitgedächtnis geschafft haben: »Die Novelle handelt von einer unerhörten Begebenheit.« Dass der Satz im Bewusstsein hängengeblieben ist, kann ich mir nur so erklären, dass ich im Deutschunterricht die beschriebenen Begebenheiten keineswegs als unerhört empfand, sondern als stinklangweilig. Der Lehrer, dem es gelingt, Schüler für Novellen des 19. Jahrhunderts zu begeistern, muss erst noch erfunden werden.

Auch Maxim Billers Novelle »Der unsterbliche Weil« ist nicht dazu angetan, Teenager in Ekstase zu versetzen. Die knapp 60 Seiten handeln davon, wie sich jemand (jetzt erst mal tief durchatmen) nach getaner Arbeit auf den Heimweg begibt. Das »Unerhörte« sind dabei nicht die Stätten, die der Flanierende und Busfahrende passiert, sondern die Erinnerungen, die sie hervorrufen.

Einmal mehr geht es bei Maxim Biller um jenes bestialische 20. Jahrhundert, das die Menschenverachtungsideologien Faschismus und Stalinismus hervorgebracht hat. Was diese Weltanschauungen – bei allen Unterschieden – verbindet: Das Individuum zählt nichts; es ist nur Verfügungsmasse, die reinen Gewissens für »die große Sache« geopfert werden kann.

Da hat der Schriftsteller Jiří Weil (1900–1959), der im Buch unter dem Kosenamen »Jirka« firmiert, natürlich schlechte Karten. Als Jude steht er per se auf der Todesliste der Nazis. Aber auch den Stalinisten ist er ein Dorn im Auge, weil sein Roman »Moskau – die Grenze« eben nicht als revolutionäre Propaganda taugt, sondern ihn als »Spießer«, »Reaktionär« und »Parasit« entlarvt, der »das Unkraut sei, das man auf dem steinigen Weg in eine bessere Zukunft ausreißen müsse«. Zu allem Übel wird er auch noch verdächtigt, an der Ermordung des Leningrader Parteisekretärs Sergej Mironowitsch Kirow mitgewirkt zu haben – ein Schuldspruch hätte den sicheren Tod bedeutet.

Jiří Weil jedoch überlebt. Dennoch taugt er nicht zum Triumphator. Zum einen, weil er an jenem Apriltag 1956, an dem Maxim Biller in seinen Kopf hineinschaut, bereits weiß, dass er unheilbar erkrankt ist. Zum anderen, weil die temporären Siege über den Tod von schmerzhaften Niederlagen im Leben begleitet werden. Er leidet darunter, dass er »gleich zweimal als Schriftsteller ausgelöscht wurde und sich darum nur noch wie ein halbblinder Mehlwurm durch die staubbedeckten Regale und Lager des Jüdischen Museums wühlen darf.«

Gleich der erste Absatz des Buchs macht deutlich, dass wir es hier mit keinem Glückskind zu tun haben: »Wer war der Mann mit dem hängenden Igelgesicht (…), der seit vielen Jahren jeden Tag gegen vier Uhr nachmittags das Büro des Jüdischen Museums (…) verließ und kurz darauf langsam die Pariser Straße zur Moldau hinaufging? Und warum wurde jeder, der ihn sah, sofort traurig?«

Die Antwort gibt der von Biller wiedererweckte Weil bereits zwei Seiten später: »Ich wurde schon immer zu Recht dafür bestraft, dass ich nicht so zuversichtlich sein konnte wie die anderen.« Die anderen, das ist zum Beispiel der von den Nazis ermordete Schriftsteller Julius Fučík, der »du für Millionen gesprochen und geschrieben hast, nicht so wie ich, der selbstverliebte, einsame Kleinbürger«. Der überzeugte Stalinist Fučík wirft Weil vor, er habe mit seiner »gehässigen Moskau-Reportage (…) unsere Sache verraten«.

Da ist aber auch der tschechoslowakische Kulturminister Ladislav Štoll, der als »Freund« eingeführt wird, ehe sich das Bild von »dem lieben, schwachen und unehrlichen Ladislav« merklich verfinstert. »Der ungebildete Sohn eines Gastwirts«, ein »feistes Wirtshauskind«, entpuppt sich als Karrierist und Opportunist, der Weil bei einer Sitzung des Schriftstellerverbands ans Messer liefert und sich hinterher mit den Worten rechtfertigt: »Sei mir nicht böse, Jirka, ich musste jemanden opfern, bevor sie merken, dass auch ich ihnen kein einziges Wort mehr glaube.«

Und plötzlich versteht man, warum der Realsozialismus 1989 wie ein Soufflé in sich zusammenfiel. Es gab zu viele Ladislavs, zu viele Mitläufer, die auch in jedem anderen politischen System den Weg nach oben gefunden hätten.

Man begreift aber noch mehr, und das hat nichts mit dem Faschismus und Stalinismus des 20. Jahrhunderts zu tun. Diese Welt wird seit jeher von Überzeugungstätern wie Julius Fučík und Opportunisten wie Ladislav Štoll geprägt, also von Menschen, die »zuversichtlich« sind und nie auf die Idee kämen, ihr Denken und Tun infrage zu stellen. Manchen von ihnen begegnet man später als Statuen, denn: »Nur wer Macht über andere Menschen hat, der wird zu Stein.«

Einem Skeptiker und Zauderer wie Jiří Weil hingegen bleibt nur das Schreiben: »Ich bin Schriftsteller, das ist ganz einfach. Das ist so, wie wenn man Rechtshänder oder Linkshänder ist, mehr nicht. (…) Wer sagt, dass man die Welt mit Worten verändern kann, versteht nichts von Worten. Man kann nur davon erzählen, wie schön alles ist, auch wenn es schrecklich ist.«

Spätestens an dieser Stelle kapiert man, warum sich Maxim Biller so gut in den Antihelden seiner Novelle hineinversetzen kann. Denn auch Biller tut seit seinen »Hundert Zeilen Hass«-Kolumnen in der Zeitschrift »Tempo« ja nichts anderes als Weil: Er beschreibt eine Welt, die dringend der Veränderung bedarf. Mag sein, dass er als Jude, der Antisemitismus bereits als Kind zu spüren bekam (»Ich habe sehr viel stillen Rassismus in den 70er und 80er Jahren in Deutschland erlebt«), dafür ein feineres Sensorium hat als die Nachfahren der »Herrenrasse«. In die Schublade »jüdischer Schriftsteller« passt er dennoch nicht. Dass seine Romane und Erzählungen mittlerweile in 19 verschiedene Sprachen übersetzt wurden, zeigt: Maxim Biller beschreibt universelle menschliche Erfahrungen. Hat da jemand »Weltliteratur« gerufen?

Maxim Biller: Der unsterbliche Weil. Edition 5PLUS, 72 S., 18 €. Ausschließlich erhältlich bei den 5plus-Buchhandlungen (5plus.org).

Text+Kritik, Heft 248 – Maxim Biller. edition text + kritik, 102 S., 28 €.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.