- Kultur

- Performance im Museum

Kunst für eine Welt im Krieg

Eine Retrospektive im Münchner Haus der Kunst zeigt, warum die Performancekunst der Ikone Meredith Monk auch heute noch bahnbrechend ist

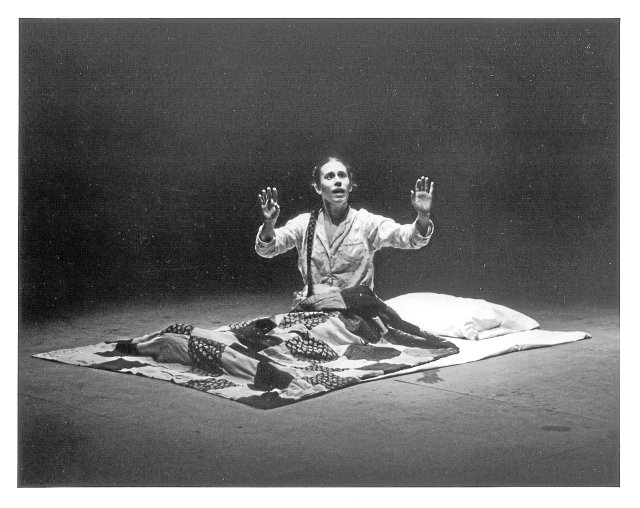

Das Theater der Zukunft findet in München, einer Stadt mit mehreren Stadttheatern, einem Staatstheater und einer Staatsoper, auf einem kleinen Bildschirm in der dunkelsten Ecke eines Raumes statt. In körnigen Filmsequenzen sehen wir mitten in einer riesigen leeren Halle eine zierliche Frau mit Zöpfen unter einer Patchworkdecke liegen. Sie dreht und wälzt sich, als quäle sie ein Albtraum, während ein Mann mit Albert-Einstein-Frisur sie ratlos betrachtet. Eine Köchin tritt auf und schlägt ihre Kelle aufs Parkett. Ein Radio zerhackt knisternd die News, bis dröhnend aus dem Off ein Bombergeschwader aufzieht, so unschuldig weiß wie die Wolken.

»Quarry« – ein »Erinnerungsstück für eine Welt im Krieg« nannte die US-amerikanische Komponistin, Stimmperformerin, Choreografin und Filmemacherin Meredith Monk dieses den Zweiten Weltkrieg verarbeitende Werk von 1976. Es ist derzeit als Teil einer großen Monk-Retrospektive im Haus der Kunst in München als Filmversion zu sehen. Die laut den Kuratorinnen Anna Schneider und Teresa Retzer an diesem Ort bislang umfangreichste Werksschau der 81-jährigen New Yorker Künstlerin versammelt Arbeiten aus sechs Jahrzehnten. In diesem Zeitraum wurde die Welt immer wieder von Ereignissen erschüttert, für die es vermeintlich weder Sprache noch Formen gab, um sie in irgendeine Art von »Theater« zu überführen, ohne angesichts der Realität vermessen oder obszön zu wirken.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Monk jedoch fand diese Form jenseits klassischer Schemata und Sprachen in einer Kunst, die so vielfältig, überraschend und zersplittert war wie unsere Wahrnehmung selbst. Sie kreierte einen Gesangsstil, der hauptsächlich mit Geräuschen operiert, schuf Raumchoreografien, deren Bewegungen und Bilder keine durchgängige Erzählung ergeben. Ihre Kunst blieb hoch assoziativ, überfordernd, verstörend – aber durch die Performerinnen und Performer auch seltsam nahbar. Ein energetisches Ritual jenseits esoterischer Konnotationen, angeleitet von einer zierlichen Schamanin mit langen geflochtenen Zöpfen – Meredith Monk selbst.

Wer die drei Räume der Nordgalerie des Hauses der Kunst erkundet, durchschreitet die elektrisierenden Jahre, als die Kunst- und Theaterszene, angestoßen von der Aufbruchstimmung an der amerikanischen Ostküste, mit allen Konventionen brach. Es war die große Zeit von Downtown New York, der Spontan-Galerien und Underground Clubs; Stile und Ästhetiken wechselten schnell; es wurde zitiert, kopiert, gesprayt, es gab eine wilde Verquickung der Künste. Alles mischte sich mit allem: Film mit Tanz, Musik mit bildender Kunst, Fluxus mit Oper, high mit low. »Ich arbeite zwischen den Rissen, dort, wo die Stimme zu tanzen beginnt, wo der Körper zu singen beginnt, wo Theater zu Kino wird«, so Meredith Monk – die Geburtsstunde dessen, was wir heute, mit akademischer Kälte, Interdisziplinarität nennen.

Die Retrospektive »Calling«, eine Zusammenarbeit mit dem Amsterdamer Oude Kerk und der Hartwig Art Foundation, entstand laut Programmhefttext in enger Absprache mit der Künstlerin selbst. Ziel der Kuratorinnen sei es gewesen, insbesondere Monks performatives Schaffen einem größeren Publikum nahezubringen. Dies gelingt der Ausstellung, blickt man aus Perspektive der Performancekunst auf die Dramaturgie von Räumen und Objekten, nur bedingt.

Forschung und Analyse sind Begriffe, die in den kuratorischen Texten verdächtig häufig auftauchen. Die Retrospektive gleicht eher einem kunstwissenschaftlichen Parcours als einer sinnlichen Vermittlung von Monks Werken. Wir sehen Installationen, hier »Zeitkapseln« genannt, die fragmentarisch aus ikonografischen Requisiten ihrer Performances bestehen. Wir sehen die rote Perücke, den weißen Tisch, die künstlichen Flammen, das Filmfeuer sowie den ovalen Käfig aus Monks Frühwerk »16 Millimeter Earrings« (1966); Videoausschnitte sowie einen Berg rot bemalter Arbeitsstiefel hinter einem Zaun aus Baumstämmen aus »Juice« (1969/1998); die Patchworkdecke, das Radio, die Pappmaschee-Bomber und -Wolken aus »Quarry«. Die eigentlichen Performances, auf die sich diese Objekte beziehen, werden lediglich auf kleinen Screens gezeigt, teils mit nur einem Kopfhörer versehen, was schon bei normalem Besucherandrang zu Wartezeit führt.

Zwangsweise muss diese Ausstellung über Performancekunst ohne Performance auskommen, die Retrospektive über Meredith Monk ohne Meredith Monk, was bei einer Kunst, die von der physischen Aura einer derart charismatischen Künstlerin getragen wird, nicht unproblematisch ist. Auch die »immersiven Schreine« im dritten Raum, die im Wesentlichen aus einer Kombination von Hörstation, Video und Requisiten bestehen, ummantelt mit zeltartigen Vorhängen, machen diese Leerstelle nicht wett.

So bleibt einem das Lesen, Hören und Stöbern in einem riesigen Fundus aus Einzelteilen. Wer sich darauf einlässt, macht indes Entdeckungen, die das aktuelle Theater recht kränklich aussehen lassen. Meredith Monks Schaffen ist mit dem Durchbruch feministischer Performancekunst verbunden, was umso interessanter ist, da in ihren Arbeiten Elemente zu finden sind, die später den großen Theatergenies zugeschrieben wurden. Die feine innermusikalische Ironie etwa, wie sie Christoph Marthaler praktiziert, oder die aufgerissenen szenischen Landschaften, die für Bert Neumanns Bühnen für Frank-Castorf-Abende prägend waren – tja, wer hat’s erfunden?

Vor allem aber zeigt die Retrospektive, was gegenwärtig und auch künftig für die Theaterszene, insbesondere jene der bayerischen Hauptstadt, wünschenswert wäre: eine Kunst zu schaffen, die die Konflikte der Gegenwart nicht verzwergt, sondern – wie Monk in »Quarry« – in ihrer Unfassbarkeit zu verhandeln sucht. Anlässe gäbe es genug. Vielleicht müsste man Florentina Holzinger einfach mal den Königsplatz überlassen. Solange aber Stadt und Presse darüber diskutieren, ob die großen Theaterhäuser, siehe Kammerspiele, nicht doch ausschließlich für klassisches Schauspiel gedacht sind, bleibt den Münchnerinnen und Münchnern diese Erfahrung verwehrt.

»Meredith Monk. Calling«, bis 3. März 2024, Haus der Kunst, München.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.