- Politik

- Grundrechte

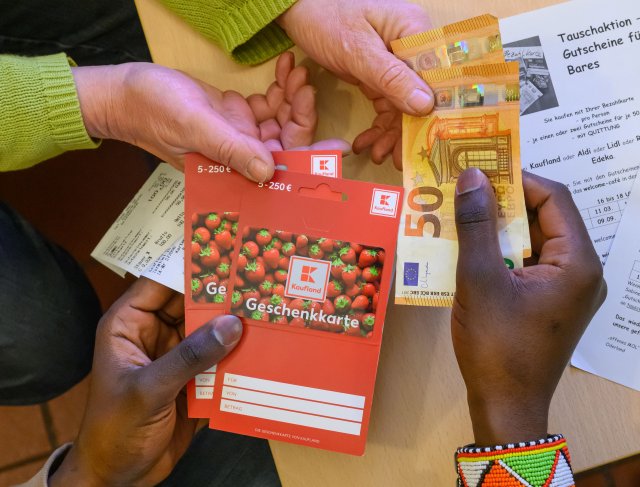

Verletzung von Grundrechten: Entwürdigende Karten

Bezahlkarten haben nur das Ziel, Geflüchtete abzuschrecken, betont Andrea Kothen von Pro Asyl im Grundrechtereport

Springers »Bild« machte am Donnerstagabend mit der Schlagzeile »Wegen Bezahlkarte? Immer mehr Flüchtlinge reisen ab« auf. Im dazugehörigen Artikel werden die Zahlen von Geflüchteten die »freiwillig ausgereist« sind aus verschiedenen Bundesländern, Städten und Landkreisen aneinandergereiht. Besonders gelobt wird der Landkreis Greiz in Thüringen, der im Dezember 2023 als erster die Bezahlkarte eingeführt hatte. »Seitdem ist auch hier die Zahl der freiwilligen Ausreisen von Asylbewerbern um 28 Prozent gestiegen. Im Jahr 2024 verschwanden 23, im Vorjahr 18.« so die »Bild«. Kritisiert werden hingegen Kommunen mit »deutlich milderen Regeln«, dort stagniere die »Abreise-Quote« oder sei sogar gesunken. Als Beispiele werden Hamburg und Hannover angeführt. Städte die wohl, unabhängig von der Ausgestaltung der Bezahlkarten, für viele Geflüchtete bessere Lebensbedingen bieten als Greiz.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Nun, wenn die »Bild« mit ihren willkürlich zusammengetragenen Zahlen recht behält, hätten die Bezahlkarten ihr Ziel erreicht. Das wäre schlecht, weil verfassungsfeindlich, wie ein Beitrag im vergangene Woche erschienenen Grundrechtereport nahelegt. Der Beitrag von der Pro-Asyl-Referentin Andrea Kothen steht direkt auf den ersten Seiten des Reports, weil die Bezahlkarte gegen den ersten Artikel des Grundgesetzes verstoße: »Die Würde des Menschen ist unantastbar.«

Um die Zahl von Geflüchteten »deutlich und nachhaltig« zu senken, beschloss die Innenministerkonferenz im November 2023 die Einführung von Bezahlkarten. Andrea Kothen zeichnet in ihrem Beitrag nach, was seitdem passiert ist und wie die Bezahlkarte das Leben für Geflüchtete erschwert. In manchen Landkreisen ist die Karte an das Postleitzahlengebiet gebunden; Einkäufe in Nachbarkreisen sind unmöglich. Mit anderen Karten sind Überweisungen nicht durchführbar. »In Bundesländern wie Bayern, die eine eigene Bezahlkarte einsetzen, können einzelne Überweisungen auf Antrag von der Sozialbehörde zugelassen werden, was aber nicht nur einen immensen Aufwand darstellt, sondern auch datenschutzrechtlich hochproblematisch ist«, berichtet Kothen. Der bürokratische Mehraufwand hat übrigens in Nordrhein-Westfalen dazu geführt, dass sich viele Kommunen gegen die Einführung der Karten entschieden haben. Eine solche »Opt-Out-Regelung« gibt es allerdings nur in wenigen Bundesländern.

Von den Alltagsproblem über den Datenschutz und den bürokratischen Aufwand kommt Andrea Kothen zur generellen Kritik an den Karten: »Mit der Bezahlkarte wird den Betroffenen gezielt die Freiheit genommen, eigenverantwortlich und ungehindert ihre Bedarfe zu decken.« Dies breche mit dem Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum. Kothen erinnert an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012. »Die in Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren.« Auch dürfe der Gesetzgeber »bei der konkreten Ausgestaltung existenzsichernder Leistungen nicht pauschal nach dem Aufenthaltsstatus differenzieren«. Die Bezahlkarte jedoch setze genau an diesem Punkt an und benachteilige Geflüchtete systematisch.

Auf Einwände aus Wissenschaft und Praxis sei die Politik bei der Einführung der Bezahlkarte unzureichend eingegangen. Auch habe es kaum Belege etwa für die Höhe der Auslandsüberweisungen gegeben, die mit der Bezahlkarte eingedämmt werden sollen.

Dass die Bezahlkarte nicht mit deutschem Recht vereinbar ist, dafür gibt es mehr als Indizien. Kothen verweist auf Eilverfahren die Pro Asy und die Gesellschaft für Freiheitsrechte im vergangenen Jahr schon gewonnen haben. Mittlerweile laufen reguläre Verfahren und die Autorin des Reports hofft, »dass Gerichte, grundgesetztreue Politiker*innen und eine aktive Zivilgesellschaft dem Spuk bald ein Ende bereiten«.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.