- Wirtschaft und Umwelt

- UN-Plastikabkommen

Ablenkungsmanöver der Konzernlobby

Wie die Petrochemiebranche die Verhandlungen über ein UN-Plastikabkommen zu beeinflussen versucht

Es ist ein gigantischer Markt: 436 Millionen Tonnen Plastik wurden allein im Jahr 2023 weltweit produziert, wie die UN-Handels- und Entwicklungskonferenz (Unctad) in einem gerade veröffentlichten Bericht ermittelt hat. Das Handelsvolumen überstieg demnach den Wert von 1,1 Billionen US-Dollar, was immerhin fünf Prozent des Güteraustauschs aller Staaten ausmachte. Alarmierend ist für die Unctad, dass »75 Prozent aller jemals produzierten Kunststoffe zu Abfall geworden und größtenteils in den Weltmeeren und Ökosystemen gelandet sind«.

Angesichts der riesigen Umsätze ist es kein Wunder, dass die Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen mächtige Interessengruppen auf den Plan gerufen haben. »Wir verfolgen das Ziel, die Umweltverschmutzung durch Plastikabfälle bis 2040 zu beenden, indem die Industrie in eine klimaneutrale Kreislaufwirtschaft überführt wird«, gibt sich etwa Plastics Europe in einem Positionspapier umweltbewusst. Der Verband der Kunststoffbranche, dessen Mitglieder das Who is Who der petrochemischen Industrie in Europa darstellen, fordert zudem, dass das Abkommen »Kooperationen und Innovationen in der gesamten Branche befördern« soll.

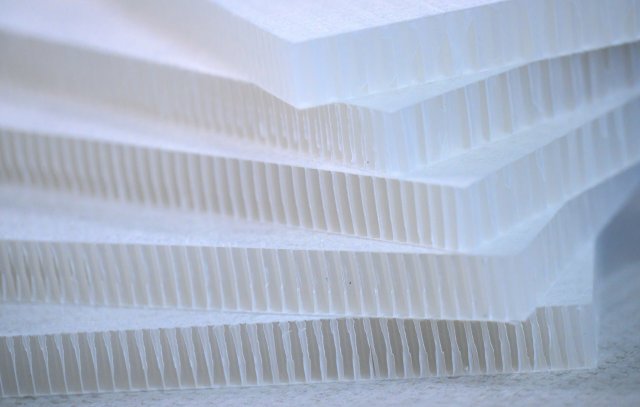

90 Prozent des Plastiks wird aus Erdöl gewonnen.

-

Es klingt schon deutlich weniger gut, wenn man die Forderungen mit anderen Worten auf den Punkt bringt: Die Staaten sollen viel Geld in Recyclingsysteme stecken, die der Industrie dann wertvolle Rohstoffe liefern. Den Rest richtet irgendwie der Erfindungsreichtum der Hersteller.

Der Auftrag an die Verhandlungen unter dem Dach des UN-Umweltprogramms (Unep) sieht deutlich mehr vor: Der Vertrag soll den gesamten Lebenszyklus von Plastik umfassen – von der Produktion über das Design bis hin zu Verbrauch, Entsorgung und Verschmutzung. Laut Unep müssen wir »den Wasserhahn abschalten«, nicht nur den Boden aufwischen. Das heißt, es braucht verbindliche Maßnahmen, um die Kunststoffproduktion zu begrenzen. Umweltverbände fordern etwa eine Reduzierung um 75 Prozent bis 2040 und Verbote giftiger Chemikalien.

Beides will die petrochemische Industrie unbedingt verhindern: Zu diesem Zweck begleitet eine Schar von Lobbyisten aus Unternehmen und einflussreichen Branchenverbänden die Verhandlungen. Wie groß das Aufgebot ist, zeigt ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Greenpeace UK mit dem Titel »Plastics, Profits and Power«: Demnach nahmen 220 Lobbyisten allein an der fünften Runde der Vertragsverhandlungen Ende 2024 in Busan teil. Dies habe Lobbyisten aus der Wirtschaft zur größten Delegation gemacht, mehr als die EU und ihre Mitgliedsstaaten zusammen oder dreimal so groß wie die Wissenschaftlerkoalition für einen wirksamen Plastikvertrag.

Allein die sieben Großkonzerne Dow, ExxonMobil, BASF, Chevron Phillips, Shell, Sabic und Ineos haben demnach insgesamt 70 Lobbyisten zu den Verhandlungen in Busan geschickt. Spitzenreiter war der gerade mit hohen Verlusten kämpfende US-Chemieriese Dow Chemical mit mindestens 21 Lobbyisten.

Greenpeace hat errechnet, dass diese fossilen Brennstoff- und Petrochemieunternehmen seit Beginn des Vertragsprozesses im November 2022 genug Plastik produziert haben, um 6,3 Millionen Müllwagen zu füllen. Das sind fünfeinhalb Lkw pro Minute. Dabei berücksichtigt der Umweltverband in diesen Zahlen nur Polypropylen und Polyethylen, die traditionell aus Erdöl und Erdgas abgeleitet werden sowie aufgrund ihrer einfachen Herstellung, Formbarkeit und wasserdichten Natur häufig in Verpackungen und Konsumgütern vorkommen. Im gleichen Zeitraum haben die sieben Konzerne auch ihre Kapazitäten zur Herstellung neuer Kunststoffe um 1,4 Millionen Tonnen erweitert. Der größte britische Hersteller Ineos, der seine Kapazität sogar um mehr als ein Fünftel erhöht hat, investiert gerade 3,5 Milliarden Pfund in Project One in Antwerpen, wo das größte Kunststoffwerk Europas entstehen soll.

»Diejenigen, die am meisten durch eine sinnvolle Regulierung verlieren, arbeiten am härtesten daran, sie zu behindern«, kritisiert Anna Diski, Autorin des Greenpeace-Berichts. »Es ist daher an der Zeit, Lobbyisten aus den Gesprächen zu verbannen.«

Erfolgreich sind die Wirtschaftsvertreter indes nur dank der Unterstützung von Staaten. In einzelnen Delegationen wie China, Ägypten oder der Dominikanischen Republik sitzen sogar Vertreter staatlicher Unternehmen. Insbesondere Ölländer wie Saudi-Arabien, Russland und Iran blockieren laut Beobachtern bisher die Verhandlungen aktiv. Der Grund: Rund 90 Prozent des Plastiks wird derzeit aus Erdöl gewonnen. Die Erdölindustrie macht sich Gedanken, wie es mit ihren Produkten weitergehen soll, wenn immer mehr Elektroautos die Nachfrage nach Benzin senken. Aktuell dienen zwölf Prozent des geförderten Rohöls der Herstellung von Plastik. Bis 2040 könnte es laut Prognosen 45 Prozent ausmachen – aber nur, wenn es tatsächlich zur erhofften massiven Erhöhung der Kunststoffproduktion kommt.

Die nicht-staatlichen Lobbyisten aus der Branche verwenden laut dem Greenpeace-UK-Bericht die bekannten Taktiken, um Verhandlungen zu dominieren, Delegierte zu beeinflussen und Fortschritt zu blockieren: Zeitpläne verzögern, wissenschaftlichen Konsens und Stimmen der Zivilgesellschaft diskreditieren sowie Ablenkung mit falschen Lösungen. Dazu gehört insbesondere das chemische Recycling, das laut Forschern extrem teuer und energieintensiv ist. Darüber hinaus geht Greenpeace davon aus, dass die meisten Kunststoffe auch in Zukunft nicht recycelbar sein werden und höchstens 17 Prozent des Plastikmülls darunter fallen werden. »Diese Strategien sind direkt dem Handbuch für die Klimaverhandlungen entnommen«, sagt daher Delphine Lévi Alvares vom Nonprofit-Thinktank Center for International Environmental Law (CIEL) in Washington.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.