- Kommentare

- Kolumne

Die Macht der Bilder

Bilder von Hungernden emotionalisieren. Wer sie diskreditiert, möchte die gesellschaftliche Kälte herbeiführen, die Verbrechen ermöglicht.

Es waren verschiedene Ereignisse, die die Hungersnot in Bengalen Ende 1942 auslösten. Neben einem Zyklon, der Reisernten vernichtet hatte, spielte vor allem die Kriegspolitik der britischen Kolonialregierung eine Rolle. Die Beschlagnahmung von Booten, die Konfiszierung von Lebensmitteln und politische Repression trugen maßgeblich zu dieser oft vergessenen Katastrophe bei, der etwa drei Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Besonders schwerwiegend war die Verweigerung von staatlichen Hilfen. Begründet wurde sie damit, dass diese die Kriegsführung der Alliierten beeinträchtigt hätten. Die Entscheidung hat gewiss auch mit Rassismus zu tun, doch möglich war sie vor allem, weil die Medien im ersten Jahr fast gar nicht über die zahlreichen abgemagerten Leichen berichteten, die überall in der Provinz auf den Straßen lagen. Die Regierung verbot per Zensur das Wort »Hungersnot« und sprach stattdessen beschönigend von einer »Food Situation«. Nur Nazi-Zeitungen berichteten – aus propagandistischen Gründen, aber dennoch realitätsgetreu – bereits im November 1942 über die Hungersnot in Bengalen.

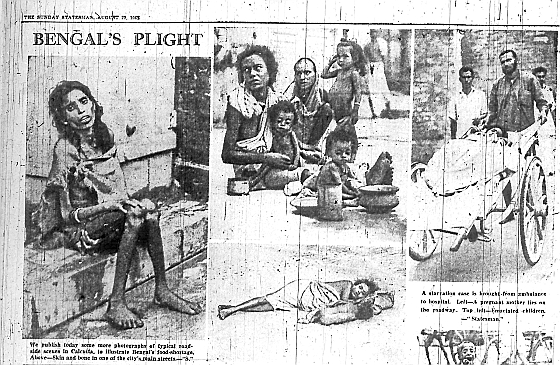

Das Schweigen der Presse endete erst mit einer mutigen Entscheidung des Herausgebers von »The Statesman«, einer der bedeutendsten Zeitungen im damaligen Indien. Zwar untersagten die Zensurbestimmungen bestimmte Begriffe, doch Bilder waren nicht ausdrücklich verboten. So veröffentlichte die Zeitung im August 1943 in der Wochenendbeilage, unscheinbar neben dem Kreuzworträtsel platziert, fünf Fotografien aus Kalkutta, die ausgezehrte Frauen und Kinder zeigten. Der öffentliche Druck, der daraus erwuchs, reichte bis nach Großbritannien und zwang die Regierung schließlich, Lebensmittelrationen bereitzustellen.

Die Abwehr von Emotionen gegenüber dem Leid anderer ist eine Form von Disziplinierung: Wer nicht fühlen darf, kann auch nicht widersprechen.

-

Obwohl wir heute mit einer wahren Bilderflut aus Kriegsregionen konfrontiert sind, gibt es immer noch Aufnahmen, die die Gleichgültigkeit durchbrechen und die Politik in Bewegung setzen. So war es zuletzt bei den erschütternden Fotos hungernder Kinder aus Gaza. Für Menschen, die die Situation vor Ort seit Langem verfolgen und an tägliche Schreckensmeldungen gewöhnt sind, waren die Aufnahmen zunächst wenig sensationell. Nach Angaben der New York Times waren es jedoch gerade diese Bilder – und der wachsende öffentliche Unmut –, die westliche Regierungschef wie Emmanuel Macron, Keir Starmer und sogar Friedrich Merz dazu bewegten, erste Sanktionen gegen Israels genozidale Kriegsführung ins Gespräch zu bringen.

Tatsächlich litten einige der zahlreichen Kinder, die auf den Bildern zu sehen waren, an Vorerkrankungen – was sie noch verwundbarer für die gezielte Aushungerungspolitik machte. Dass ausgerechnet dieser Fakt später instrumentalisiert wurde, um die Authentizität der Aufnahmen und die Glaubwürdigkeit ihrer Quelle in Zweifel zu ziehen, unterstreicht die Perfidie der israelischen Propagandastrategie.

Yossi Bartal ist seit 2006 ein begeisterter Wahl-Neuköllner. Aufgewachsen in West-Jerusalem lernte er früh, dass Selbsthass die edelste Form des Hasses ist. Mit einer gesunden Dosis Skepsis gegenüber Staat und Gesetz schreibt er für nd.Digital jeden dritten Montag im Monat über Parallelgesellschaften, (Ersatz-) Nationalismus und den Kampf für eine bessere Welt.

So hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zuletzt in einer Pressekonferenz die Verbreitung von Fotos, auf denen nachweislich an Unterernährung leidende Kinder zu sehen waren, als Fake News, anti-jüdische Blutlegende und Hamas-Propaganda bezeichnet. Wenige Stunden danach ermordete das israelische Militär ein fünfköpfiges Team von Al-Jazeera, das über die Hungersnot in Gaza-Stadt berichtete – mit dem Vorwurf, einer von ihnen sei ein Hamas-Mitglied gewesen.

Auch in Deutschland wird fleißig daran gearbeitet, die Bevölkerung vor den unbequemen Bildern der eigenen Mittäterschaft zu »schützen«. Beispielhaft dafür ist eine Pressemitteilung des Deutschen Journalistenverbands, die einerseits vor »Manipulationsversuchen« warnt, andererseits aber selbst die unwahre Behauptung verbreitet, die gezeigten Unterernährungsfälle stünden in keinem Zusammenhang mit der Gaza-Hungersnot. Auch deutsche Leitmedien beteiligten sich an dieser skandalösen Kampagne.

So hat der Italien-Korrespondent der »FAZ« ohne Rücksprache mit Ärzten oder mit Journalisten vor Ort über die Vorerkrankungen eines kleinen Kindes berichtet, ohne zu erwähnen, dass die Ärzte den Zustand des Kindes sehr wohl mit Unterernährung erklärten. Der Schweiz-Korrespondent der »Süddeutschen Zeitung« verbreitete indessen haltlose Unterstellungen gegen Fotojournalisten, weil sie kurz vor der Essensausgabe in einer Volksküche Aufnahmen machten und brandmarkte sie deshalb als Hamas-Propagandisten.

Besonders nützlich erwies sich bei dieser lebensgefährdenden Diskreditierung ein deutscher Geschichtsprofessor im Ruhestand, der genau zu wissen schien, unter welchen Verhältnissen Journalisten in Gaza arbeiten – obwohl er von sich selbst behauptete, die Bilder von dort gar nicht mehr anzusehen. »Ich kann mir vorstellen, was es bedeutet, wenn ein Mensch verhungert«, wird der emeritierte Professor, der auch zur Fotografie im Dritten Reich geforscht hat, zitiert: »Ich brauche dazu das Bild nicht. Dabei geht es nur um Emotionalisierung.«

Diese Art Abwehr von Emotionen gegenüber dem Leid anderer ist eine Form der Disziplinierung: Wer nicht fühlen darf, kann auch nicht widersprechen. So wird soziale Kälte zum Leitmotiv einer militaristischen Umstrukturierung, die Härte als Tugend feiert und Empathie als sentimentale Störung abtut.

Wer sich beruflich mit der Geschichte des Dritten Reich beschäftigt, muss diesen Zusammenhang kennen. Bereits 1966 beschrieb Adorno in »Erziehung nach Auschwitz« diese Art der zur Schau gestellten Kälte und die Verweigerung von Mitgefühl als Bedingungen des Unheils, die Genozide erst ermöglichen. Die Emotionalisierung durch reale Bilder menschlichen Leids – und die daraus folgende Weigerung, Kriege zu unterstützen – ist da wie ein Funke Hoffnung in einer dunklen Zeit.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.