- Kultur

- DDR-Comic

Im Bann der Digedags

Eine Leipziger Ausstellung zum 70-jährigen Jubiläum des »Mosaik« würdigt neben dessen Erfinder Hannes Hegen auch die einzigartige Fan-Szene

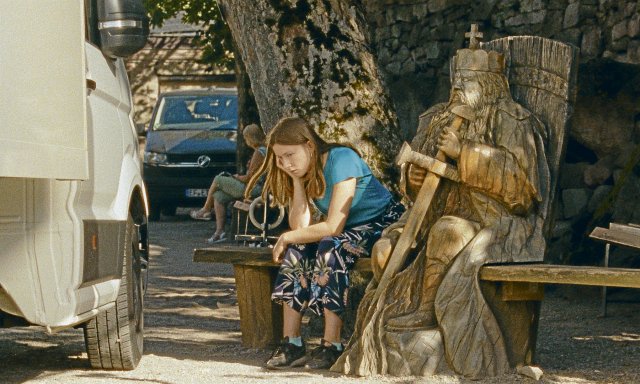

Ein waschechter Fan des »Mosaik« sieht überall nur Digedags. Im vorigen Winter wurde in Erfurt eine Ausstellung über den dort gebürtigen »Reisemaler« Friedrich Nerly gezeigt, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Stadtansichten von Venedig geschaffen und den heutigen Blick auf die Lagunenstadt maßgeblich mitgeprägt hat. Michael Hebestreit hat sich die Ausstellung angeschaut und war begeistert: »Das waren genau die Perspektiven, die Hannes Hegen gezeichnet hat!«

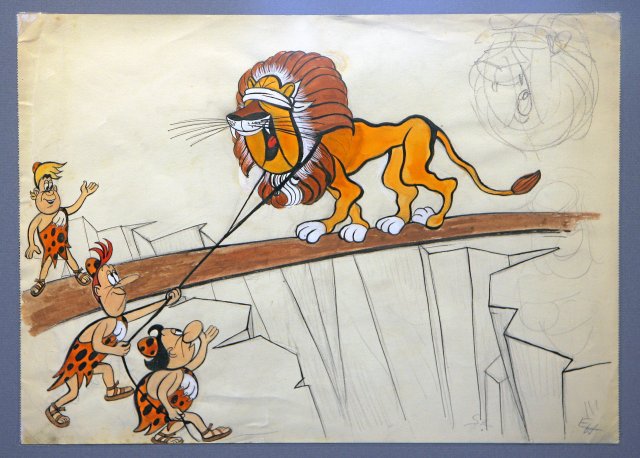

Hannes Hegen, der am 16. Mai dieses seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, ist der Erfinder des »Mosaik«, des legendärsten Comics der DDR, den er selbst freilich lieber als »Bildergeschichte« bezeichnete. Das erste Heft der Serie, in der die knollennasigen Hauptfiguren Dig, Dag und Digedag auf abenteuerliche Reisen ins Mittelalter, in den Weltraum oder den Wilden Westen geschickt werden, erschien im Dezember 1955, also vor ziemlich genau 70 Jahren. Das Doppeljubiläum von Autor und Heftreihe nimmt das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig (ZFL) zum Anlass für eine »kleine, aber feine« Ausstellung, wie Direktorin Uta Bretschneider formuliert.

Diese würdigt zum einen Hannes Hegen, der mit bürgerlichem Namen Johannes Hegenbarth hieß, im tschechischen Böhmisch Kamnitz (heute Česká Kamenice) geboren wurde und zunächst Glasmaler lernte. Später studierte er an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst. Zu seinen frühen Entwürfen gehörte ein Kobold, der DDR-Bürger animieren sollte, gebrauchte Flaschen, Gläser und Altpapier zur Sammelstelle zu bringen. Der Kobold ist heutzutage weitgehend vergessen, ganz im Gegensatz zu den Digedags, die in der DDR Kultstatus erlangten und mittlerweile, wie es im Leipziger Ausstellungstitel heißt, zum »Mythos« geworden sind.

Ein Beleg dafür ist die ausgesprochen rege Fan-Szene, die es in dieser Form bei keinem anderen Comic gibt und die in und mit der Ausstellung ebenfalls gewürdigt wird. Fünf Fans seien an deren Erarbeitung beteiligt und gewissermaßen »Ko-Kuratoren« gewesen, sagt Bretschneider. Deren Haus hatte 2009, fünf Jahre vor Hegens Tod, dessen umfangreiche Archivbestände erhalten, darunter Zeichnungen, Fotos, Briefe und Möbel. Mit deren Hilfe wurden in den zurückliegenden Jahren bereits vier Ausstellungen zum »Mosaik« erarbeitet. Dass auch Fans einbezogen wurden, gab es bisher nicht. »Das war für uns eine Premiere«, sagt Bretschneider.

Ein Comic, der viel »Sekundärliteratur« hervorbringt.

Michael Hebestreit ist einer der Fans, die an der Ausstellung mitwirkten. Er habe sich zunächst gefragt, ab wann er überhaupt zu einem solchen geworden sei, sagt er. Als Kind sei er allenfalls eifriger Leser gewesen. Die familiären Voraussetzungen waren günstig: Seine Oma habe in Erfurt einen Zeitungskiosk geführt. Der Bezug der Hefte, deren Auflage anfangs bei 100 000 Stück gelegen hatte, sich bis zu dem in einem Zerwürfnis zwischen Hegen und dem Verlag gründenden Ende der Digedag-Geschichte im Jahr 1975 auf 600 000 steigerte und die Nachfrage trotzdem nie decken konnte, war also gesichert.

Gründe dafür, warum die Hefte derart populär waren und vergleichbare Reihen wie die 1958 begründete »Atze« mit den Comic-Figuren Fix und Fax weit in den Schatten stellten, gab es viele. Die Geschichten, die ein von Hegen geführtes »Mosaik-Kollektiv« ersann, hatten Witz und waren einprägsam erzählt; die Knittelverse des Ritters Runkel von Rübenstein, mit dem die Digedags in den Orient des 14. Jahrhunderts reisten, konnten manche Leser noch Jahrzehnte später zitieren. Zudem konnten sie ihre Helden in ferne, fremde Welten und Zeitalter begleiten – die freilich nicht der Fantasie entsprungen waren. Ein Zettelkasten in der Ausstellung stellt unter Beweis, wie akribisch die Autoren Belege zu Geografie und Architektur, zu Kleidung, Alltagsgegenständen sowie zur Pflanzen- und Tierwelt der jeweiligen Epochen und Regionen sammelten. Das »Mosaik« sei für seine Leser ein »›Baedeker‹ ihrer kindlichen Träume« gewesen, sagte der Schriftsteller Christoph Dickmann einmal. Bei Michael Hebestreit prägte es sogar maßgeblich die Berufswahl. Bei der Lektüre, sagt er, habe »immer der Atlas daneben gelegen«. Heutzutage ist er Kartograf.

Seine, wie er es formuliert, »Fan-Arbeit« begann später. Bei einer der in Ostdeutschland regelmäßig stattfindenden »Mosaik«-Börsen habe er sich gewundert, »wie viele Menschen das Heft in seinen Bann zieht«. Ein erster »Mosaik«-Fanclub war bereits 1988 im thüringischen Apolda entstanden, damals noch unter dem Dach des Kulturbunds der DDR. Inzwischen bestehen zahlreiche solcher Clubs und mehr als ein Dutzend Fanzines, also von Fans für Fans herausgegebene Zeitschriften, die in vielfältigsten Artikeln das Digedag-Universum umkreisen. Hebestreit glaubte, als gelernter Drucktechniker zu deren Gestaltung beitragen zu können. Mittlerweile ist er einer der Mitherausgeber des »Mosaiker«, eines in Erfurt verlegten Fanzines, das in seiner äußerlichen Aufmachung an die alten »Mosaik«-Hefte erinnert und dessen im Mai erschienene Nummer 54 anlässlich des 100. Geburtstags von Hannes Hegen auf dessen Spuren an seinem zeitweiligen Lebensort Leipzig unterwegs ist.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Zu den Besonderheiten des »Mosaik« gehört auch, dass es umfangreiche »Sekundärliteratur« hervorbringt. Einst arbeiteten die Texter und Zeichner der Bilderserien quasi wissenschaftlich: Die Kostümbildnerin Edith Szafranski beispielsweise, die später Hannes Hegens Ehefrau wurde, war dafür verantwortlich, die Figuren in historisch stimmige Kostüme zu kleiden. Heutzutage blickten viele Fans ebenfalls aus einer »wissenschaftlichen Perspektive« auf das »Mosaik« und die Digedags, sagt ZFL-Chefin Bretschneider. Es gibt eine Online-Enzyklopädie namens Mosa Pedia, die über 20 000 Artikel enthält, und viele fundierte Fachbücher. Der Kartograf Hebestreit hat gemeinsam mit vier Mitstreitern gerade einen aufwändig gestalteten Atlas herausgebracht, der unter dem Titel »Vom Orient bis zum Nucleon« die Reiserouten der Digedags und die Orte ihrer Abenteuer nachzeichnet. Ein Beispiel: ein in der Leipziger Ausstellung als Entwurf zu sehendes »Wimmelbild«, das eine Luftlandung über dem antiken Rom darstellt. In Hebestreits Atlas erfahren interessierte Leser, welche historischen Gebäude Hannes Hegen und seine Mitarbeiter dabei einst zeichneten – und welche, wie es im Atlas heißt, »offensichtlichen Fehlstellen« der Comic enthielt.

Derlei Publikationen richten sich zweifellos an hartgesottene Fans – meist Menschen, die mit dem »Mosaik« aufgewachsen und, wie der 1962 geborene Hebestreit, mit ihm inzwischen auch älter geworden sind. Nachwuchs gibt es für die Szene nur begrenzt, räumt er ein. Zwar wird versucht, mit Bühnenstücken oder einer Animationsserie auch ein jüngeres Publikum zu interessieren. Nicht alles aber wird seiner Ansicht nach dem hohen Anspruch des »Mosaik« gerecht. Eher als Liebhaberstücke für eingefleischte Anhänger sieht er auch Publikationen wie ein in diesem Jahr aufgelegtes »Mosaik« mit dem Titel »Das Duell an der Newa«, das in historischer Aufmachung eine 1964 an staatlichen Bedenken gescheiterte Geschichte erzählt. Hebestreit würde sich freilich wünschen, dass es den Digedags geht wie den französischen Comic-Helden Spirou und Fantasio, deren Abenteuer von immer neuen Zeichnern immer weitergestrickt werden. Das »Mosaik«, sagt er, brauche »neue Geschichten und Figuren, die auch heutige Kinder interessieren«. Dann wäre auch eine Ausstellung zum 100. Jubiläum des Heftes gut besucht.

»Mythos Mosaik? Hannes Hegen, sein Werk und die Fans«. Bis 31. Mai 2026 im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, Grimmaische Straße 6

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.