- Kultur

- »How to Be Normal« im Kino

Wie soll man nicht wahnsinnig werden?

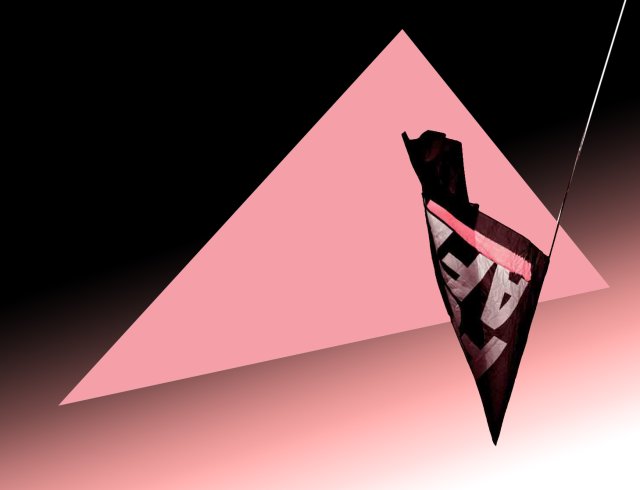

»How to Be Normal« ist das Spielfilmdebüt des österreichischen Regisseurs Florian Pochlatko und zeigt eine junge Frau zwischen Wahn und Wirklichkeit

Die gestellte Frage, die der Film »How to Be Normal« aufwirft, also wie man es in einer sich in Auflösung befindenden Welt schaffen kann, das zu sein, was irgendwie doch noch immer als »normal« gilt, beantwortet der Film, so viel sei verraten, nicht. Vielmehr erklärt er sie für unbeantwortbar.

»How to Be Normal« ist das Spielfilmdebüt des österreichischen Regisseurs Florian Pochlatko und zeigt eine junge Frau, Pia (Luisa-Céline Gaffron), die, gerade aus der Psychiatrie entlassen, wieder ins Kinderzimmer bei ihren Eltern einzieht, um eben irgendwie wieder in der, nun ja, Normalität ankommen zu können. Dieser Versuch, ein »normales« Leben aufzunehmen, wird aber konterkariert. Egal, was Pia unternimmt, alles wird schnell zur Überforderung. Für sie, aber auch für ihr Umfeld. Dabei sind die Menschen um sie herum durchaus bemüht und verständnisvoll, aber größtenteils derart selbst in misslichen Lagen, dass sie als Helfer*innen weitgehend ausfallen. Ex-Freund Joni ist mit seiner Liebe zu Pia selbst überfordert, obwohl er noch am ehesten als Retter infrage kommt und so etwas wie einen guten Draht zu ihr aufrechterhält. Aber auch das stellt Pia vor neue Probleme: Joni hat inzwischen eine neue Freundin, zu allem anderen kommt also auch noch Liebeskummer. Am nächsten kommt ihr letztlich der 12-jährige Nachbarsjunge, mit dem sie durch die Wälder zieht und der zumindest die Fremdheit in der Welt mit ihr teilt, allerdings eben aus einer kindlichen Perspektive. Die Bekanntschaft mit dem Jungen ist die geglückteste von vielen Nebenhandlungen, denn hieran wird am ehesten einsichtig, woran Pias Versuche, als Teil der Welt um sie herum zu funktionieren, scheitern: Ihr Blick auf diese Welt ist ein fantastischer. Der präpubertäre Junge steckt in einer ähnlichen Situation wie Pia selbst: Zwischen den kindlichen, eben fantastischen Vorstellungswelten und dem Dämmern der aufziehenden Erwachsenen-Realität muss austariert werden, wie viel von zweitem für die unerfahrene Seele des Heranwachsenden zumutbar ist. Kinder in diesem Alter sind typischerweise überaus neugierig auf die Erwachsenenwelt, in die sie demnächst eintreten müssen, sollen und wollen, verweigern aber gleichzeitig den Blick auf diejenigen Dinge, die sie noch nicht verstehen (können), die ihnen Angst machen oder sie überfordern. Bei Heranwachsenden ist das ein unumgänglicher Prozess, gewissermaßen also »normal«, bei einer Mittzwanzigerin ist eine derartige Gefangenheit in einer Zwischenwelt indes für alle Beteiligten problematisch.

Über diese sicherlich richtige, allerdings auch etwas triviale Beobachtung kommt der Film hinsichtlich des Innenlebens und der Analyse von Pias Wahn nicht hinaus und so bleibt Pochlatkos visueller Zauber – überall wimmelt es in »How to Be Normal« vor popkulturellen Anspielungen – nicht viel mehr als Bebilderung von Pias nicht abgeschlossener Entwicklung und ihrer damit in Verbindung stehenden psychischen Erkrankung.

Wir sehen in »How to be Normal« eine untergehende Welt, eine Welt, in der die »Normalität« ohnehin in Auflösung ist, in der angesichts von Klimakatastrophe, Digitalisierung und Marktradikalisierung auch die Gesellschaftlichkeit der Individuen auf dem Spiel steht. Keine der Figuren im Film scheint sich wohlzufühlen in seiner Haut. Pias Mutter muss als Sprecherin von Naturdokus reißerisch die Apokalypse ankündigen und versteht die Welt selbst nicht mehr. Im Büro des Vaters stehen nicht nur Männer in schwarzen Anzügen herum, die irgendwie »Prozesse optimieren« sollen, sondern die ganze Druckerei, in der er in leitender Position arbeitet, steht zum Verkauf beziehungsweise ist zum Abschuss freigegeben. In einer haltlosen Welt gibt es keinen Halt mehr und ganz besonders nicht für Menschen, die zusätzlich in einer Fantasiewelt feststecken.

Pia hat ihren wahnhaften Eskapismus praktisch als einzigen Ausweg verinnerlicht und weigert sich, in die Realität zurückzukehren, wähnt sich gewissermaßen ständig in einem anderen Film oder wird zur Tiktok-Kuriosität, als sie an der Fensterfront eines teuren Restaurants einen Veitstanz aufführt.

Angesichts dessen, was sie in der Erwachsenen-Realität an Restnormalität erwartet, ist Pias Flucht, so suggeriert es der Film, auch überaus verständlich, ja fast schon vernünftig. Dieser »Ausweg« ist aber in Wahrheit keiner, denn Pia leidet sehr an der Situation.

So lässt der Film sein Publikum etwas ratlos zurück: Pochlatkos Filmwelt zeigt eine untergehende, apokalyptische Gesellschaft, die dabei gleichzeitig darum bemüht ist, ihre miefige, spießige Normalität irgendwie aufrechtzuerhalten. Und wie soll man innerhalb dieses Wahnsinns nicht wahnsinnig werden? (Was vielleicht der passendere Titel gewesen wäre). Die Darstellung einer noch im existenziellen Niedergang unendlich verbohrten Welt ist vielleicht neben Pochlatkos feinem Händchen für derben Humor (man beachte insbesondere die sehr schöne Geschichte von der Katze, der von Pias Mitpatientin ins Katzenklo geschissen wurde, was dem Tier das Leben rettet und den Katzenbesitzern einen ganz romantischen Moment beschert) das Gelungenste des Films und eine überaus präzise Beobachtung. Während die Welt um die Protagonisten zerfällt, muss im Büro des Vaters immer noch alles ausgedruckt und abgeheftet werden, und wenn angesichts dieser umfänglich sinnfreien Beschäftigungstherapie Pia nachfragt, ob man das denn nicht digital erledigen könnte, wird sie pikiert gefragt: »Du weißt aber schon, dass wir eine Druckerei sind?«

»How to Be Normal«, Österreich 2025. Regie und Buch: Florian Pochlatko. Mit: Luisa-Céline Gaffron, Elke Winkens, Cornelius Obonya, Felix Pöchhacker, David Scheid, Lion Thomas Tatzber. 102 Min. Kinostart: 11. September.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.