- Kultur

- Berlin Art Week

Weder Fett noch Filz

Sarah Schumanns Collagen und Gemälde sind ein Höhepunkt der Berlin Art Week

Wer erinnert sich noch an die Zweite Frauenbewegung? Von denen, die sich heutzutage feministisch engagieren, vermutlich nicht viele. Die meisten waren in den 70er Jahren noch nicht alt genug, um die Bewegung aktiv wahrzunehmen, oder noch gar nicht geboren. Das kann man ihnen nicht verübeln. Auch hat sich der feministische Diskurs verändert, weshalb ein Anschluss an die Protagonistinnen der Sexuellen Revolution aus der BRD und DDR heutzutage schwierig erscheinen mag. Das Konzept von Transgeschlechtlichkeit zum Beispiel spielte damals bloß eine untergeordnete Rolle und wurde von vielen feministischen Strömungen kritisch betrachtet oder gar abgelehnt. Trotzdem wurde um vieles schon ähnlich gestritten wie zurzeit – etwa darum, wie sehr frau dem »männlichen Blick« entsprechen durfte, wie viel inszenierte weibliche Schönheit und Sexualität tragbar oder an der Sache verräterisch waren.

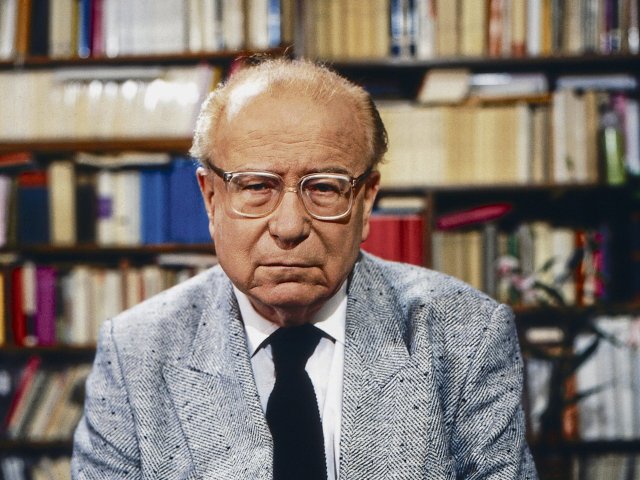

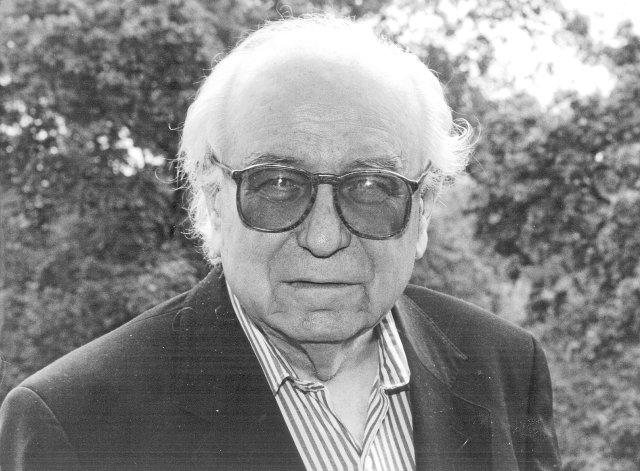

Zwei BRD-Feministinnen der Zweiten Welle, die der Schönheit und Eleganz – oder dem, was sie als schön und elegant empfanden – auf je eigene Weise nie abschworen, waren die Künstlerin Sarah Schumann (1933–2019) und ihre Freundin und Lebenspartnerin, die Schriftstellerin Silvia Bovenschen (1946–2017). In ihrem Buch »Sarahs Gesetz« (2015), das sie über Schumann schrieb, beschreibt Bovenschen ihre erste Begegnung mit einem Bild der Freundin, einer Collage. Darauf eine sitzende schöne Frau, »nahezu lebensgroß«, vor einer Landschaft mit Felsen, Bäumen und Tieren, die »perspektivisch verkleinert, in eine wundersame Ferne gerückt« sind.

Bovenschen, die Schumann zu jenem Zeitpunkt noch kaum kennt, fragt sich beim Anblick der opulenten, farbigen Collage für einen kurzen Moment, ob sie »das gut finden dürfe«. Schließlich hatte auch sie das »unausgesprochene kunsttheoretische Avantgarde-Dogma dieser Zeit« – sie spricht über die BRD der 70er Jahre – verinnerlicht. Kurz darauf verwirft sie den Gedanken, sie kann gar nicht anders, »verfällt der Bildmacht«. Im Laufe der folgenden gemeinsamen Jahre – es waren etwa 40 – schreibt sie dann nicht nur zahlreiche Essays über die Collagen und Malereien ihrer Freundin, sondern wird auch selbst immer wieder zum künstlerischen Sujet Schumanns.

»… und nie verwendet sie Packpapier!«

-

Einige dieser Bovenschen-Bildnisse sind – neben zahlreichen anderen Werken Schumanns aus den Jahren 1954 bis 1982 – zurzeit in der Berliner Galerie Meyer Riegger ausgestellt. Im Rahmen der Berlin Art Week, mit der auch an diesem Wochenende noch über 100 Museen, Projekträume und Galerien in der Hauptstadt den Kunstherbst einläuten, eröffnete am vergangenen Donnerstag die laut Pressetext »quasi-museale« Schau.

Das tatsächlich sehr umfangreiche Ausstellungsmaterial ist auf zwei Stockwerke verteilt. Zu sehen sind über 60 der »Schockcollagen« (1957–1964) Schumanns – kleinformatige, in Schwarz-Weiß und Sepia-Tönen gehaltene Papiercollagen beziehungsweise Fotografien derselben, die ihrem Frühwerk angehören. Dazu kommen Informel-Malereien, die Schumann, damals noch Maria Brockstedt heißend, in den späten 50er Jahren den ersten künstlerischen Erfolg einbrachten, sowie weitere Collagen, klein und bunt. Außerdem Cover-Gestaltungen und andere Illustrationen für feministische Publikationen sowie großformatige Lein- und Holzwände, auf denen, ebenfalls in collagierter Form, Farbfotografien von Menschen auf Ölfarbe, Gips, Kohle, Gold- und Silberbronze, Bleistift und noch weitere Materialien treffen. Minimalistin war Sarah Schumann beileibe nicht.

Im Zentrum dieser Ausstellung steht die Auseinandersetzung der Künstlerin mit weiblicher Sub- und Objektivität. In ihren »Schockcollagen« versetzt Sarah Schumann unter anderem aus Fotografien herausgetrennte Frauenkörper und -köpfe – zuweilen sind es auch die von Kindern, aber nur selten findet das Abbild eines Mannes seinen Weg ins Werk – überdimensioniert in Landschaften, die nicht unbedingt einladend wirken, sondern durch Naturkatastrophen oder menschliche Zerstörung gezeichnet sind.

Diese Bilder spielen mit weit zurückliegenden Darstellungstraditionen, etwa der Renaissance-Malerei oder der antiken Skulptur. Sie sind surreal, und doch dabei nicht der gesellschaftlichen Realität der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts enthoben, in der sie entstanden. Wenn sich zum Beispiel eine Frauenfigur mit Gewehr in der Hand unter Stacheldraht an der ungarischen Grenze herumtreibt oder ein weinendes barfüßiges Mädchen – vermutlich einer Fotografie entnommen, die in Vietnam während des Kriegs aufgenommen wurde – als Riesin auf beziehungsweise in einem Kanal zwischen Wäldern liegt, dann lassen sich ohne Mühe politische Bezüge herstellen.

Spätere Collagen Schumanns gingen aus der Arbeit mit einem erweiterten Spektrum an Materialien hervor. Die Künstlerin verwendet nun nicht mehr nur Ausschnitte von Papierfotografien, sondern auch von Illustrationen der menschlichen Anatomie, außerdem menschliches Haar, Pfauenfedern, getrocknete Blüten und Blätter. Es sind kleine, filigrane Kompositionen, die Einzelteile kunstvoll ineinander verschlungen, verspielt und beinahe adrett.

In »Sarahs Gesetz« erinnert sich Bovenschen, wie einmal ein Journalist beim Anblick einer Collage ihrer Freundin ausrief: »… und nie verwendet sie Packpapier!« Bovenschen fügt hinzu: »Er hätte auch Fett oder Filz sagen können.« Nein, mit Joseph Beuys’ Fett- und Filz-Kunstwerken, die in den 70er Jahren den Zeitgeist in der BRD (und auch anderswo) trafen, hat der ästhetische Kosmos Sarah Schumanns nichts gemein.

Das lässt sich auch politisch deuten: Schumanns Werk drängt nicht zurück zu einer imaginierten Ursprünglichkeit und Naturhaftigkeit, sondern inszeniert den Menschen und vor allem die Frau als gesellschaftliches Wesen. Nur in der Weiterentwicklung der Zivilisation ist die Befreiung von gesellschaftlichen Missständen zu suchen. Und anders, als manche Differenzfeministinnen in den 70er Jahren behaupten, gibt es nichts genuin Weibliches außerhalb des so klassifizierten Körpers und seiner Funktionen. Die Frau ist »nicht als Frau geboren, sondern wird zu ihr gemacht« (Simone de Beauvoir).

Sarah Schumanns Werk wird in der Galerie Meyer Riegger ergänzt durch Harun Farockis Film »Ein Bild von Sarah Schumann« (1976/78), der die Entstehung eines Werks der Künstlerin dokumentiert, und eine Neubearbeitung von Michaela Mélians Videoinstallation (2012) zur Ausstellung »Künstlerinnen International 1877–1977«. Integraler Bestandteil der Installation ist ein Video, in dem sich Schumann und Bovenschen an die von ihnen und einigen Mitstreiterinnen organisierte Ausstellung 1977 im Berliner Schloss Charlottenburg erinnern. Es gelang ihnen damals, Museen aus aller Welt für ihr Projekt zu gewinnen, das weiblichen Künstlerinnen mehr Geltung verschaffen sollte. Die Ausstellung zeigte Werke von Georgia O’Keeffe, Diane Arbus, Sonia Delaunay, Frida Kahlo, Maria Lassnig, Louise Bourgeois und anderen – viele dieser Arbeiten, schreibt Bovenschen in »Sarahs Gesetz«, bekam sie selbst damals zum ersten Mal im Original zu Gesicht.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Heutzutage kaum mehr vorstellbar ist, wie viel Widerstand die Ausstellungsmacherinnen zu spüren bekamen. Bovenschen erinnert sich in ihrem Buch an »wutschäumende Proteste« und »misogynes Schmähgebrüll«, aber auch an »schrille Fundamentalfeministinnen«. »Die einen verkündeten ein weiteres Mal, dass Frauen nach Maßgabe ihrer natürlichen Ausstattung und ihrer sozialen Bestimmung zur Kunst weder befähigt noch berechtigt seien, die anderen, dass ausnahmslos alle Frauen Künstlerinnen seien und dass daher in jedwedem Auswahlverfahren eine frauenfeindliche Frechheit zu sehen sei.«

Bovenschen, Schumann und ihre Freundinnen ließen sich von all dem wenig beeindrucken und zogen ihr Ding durch. Das ist nicht nur der Erinnerung wert, sondern kann auch Inspiration für zeitgenössische feministische Bewegungen sein, die nicht verdummen wollen.

»Sarah Schumann: Gemälde und Collagen aus den Jahren 1954 bis 1982«, bis zum 1. November 2025, Galerie Meyer Riegger.

Das gesamte Programm der Berlin Art Week (10. bis 14. September) findet sich unter: www.berlinartweek.de

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.