- Politik

- Palästina

»Wie sollen die Menschen das verkraften?«

Die Deutschpalästinenserin Amal Hamad über Vertreibung und andauerndes Unrecht

Dem Klischee einer Palästina-Aktivistin entspricht sie nicht: Amal Hamad, 1965 in der Nähe von Nablus geboren und nicht verwandt mit der gleichnamigen palästinensischen Frauenministerin, ist Mitglied in der christdemokratischen Frauenunion. In der CDU sei sie zwar nicht, fügt Hamad schmunzelnd hinzu. Dafür fühle sie sich von der Kanzlerpartei denn doch zu wenig vertreten. Aber die Frauenunion ermögliche es ihr mitzubekommen, was in der Gemeinde los ist. Denn Hamad arbeitet im rheinländischen Siegburg im Integrationsrat mit. So viel ist sicher: Diese Frau ist weder linksradikal noch islamistisch.

Palästina, erzählt sie, habe sie schon als Kleinkind verlassen müssen. »1967 bei der Besatzung der Westbank floh meine Mutter mit den Großeltern nach Jordanien. Mein Vater lebte damals als Arbeitsmigrant in Deutschland.« Die Flucht sei ziemlich chaotisch verlaufen. »Viele Familienmitglieder gingen verloren, zwei meiner Schwestern landeten bei Beduinen. Meine Mutter war mit meinem damals 40 Tage alten Bruder allein unterwegs.«

Amal Hamad, Vorsitzende des Deutsch-Palästinensischen Frauenvereins, ist Mitinitiatorin der Demonstration »All Eyes on Gaza«.

Im jordanischen Exil holte der Nahost-Konflikt die Familie bald wieder ein. Während des »schwarzen Septembers«, als die jordanische Armee gegen die palästinensische Befreiungsbewegung PLO vorging, wurde die Mutter angeschossen. »Sie wurde beim Brotbacken schwer verletzt«, erzählt Hamad. »Eine Frau neben ihr starb. Danach holte mein Vater uns nach Deutschland.«

Auch dort ging die Tragödie der Hamads allerdings weiter. »Eineinhalb Jahre später verstarb mein Vater«, erzählt Hamad. »Für meine Mutter war das der Weltuntergang. In Deutschland war sie isoliert, aber wir konnten weder nach Palästina noch nach Jordanien zurück. Wir lebten bei Bauern in einem schwäbischen Dorf, meine Mutter versuchte, uns mit der Witwen- und Waisenrente durchzubringen. Sie war eine starke Frau, aber manchmal ist sie zusammengebrochen. Dann hat sie sich in ein Zimmer zurückgezogen, um zu weinen.« Bei der Erinnerung an die Lage der Mutter bricht Hamad auch fünfzig Jahre später noch selbst in Tränen aus.

Politisch aktiv geworden sei sie selbst dann erst als Jugendliche, erzählt Hamad, die in Siegburg als Arzthelferin arbeitet. »In Baden-Württemberg waren die palästinensischen Familien eher isoliert. Man hat sich zwar besucht und gegenseitig unterstützt, aber wir waren nicht organisiert. Das hat sich erst geändert, als wir zu meiner Schwester nach Köln zogen.« Über eine Folkloregruppe sei sie in die palästinensische Community hineingewachsen, berichtet Hamad und lacht: »Ich habe sehr, sehr gern getanzt.«

Erst über diesen kulturellen Zugang begann sich Hamad für die politischen Rechte der Palästinenser zu engagieren. »Ich wusste so vieles nicht«, sagt die heute Sechzigjährige, die den bundesweiten Deutsch-Palästinensischen Frauenverein leitet. »Ich konnte überhaupt nicht einordnen, was uns geschehen war.« Bei einem Vortrag, den sie als junge Frau über den Nahost-Konflikt hielt, habe sie sich mit ihren Wissenslücken blamiert, erinnert sie sich. »Mir war nicht einmal klar, wo die Grenzen verlaufen.«

Geprägt worden sei sie dann von der ersten Reise in die Westbank 1995. »Was für meine Verwandten Alltag ist, war für mich ein Schock. Wir kamen spätabends im Dorf unserer Verwandten an und wurden wie zu einer Hochzeit begrüßt. Mein Mann war nach 23 Jahren zum ersten Mal wieder daheim.« Gleich am nächsten Morgen sei das Haus dann von Soldaten umstellt worden. »Zwei Israelis kamen herein, und ich bin zusammengebrochen, weil ich dachte, sie nehmen meinen Mann mit.« Für Palästinenser sei das Alltag, erklärt sie: Ausgangssperren, Verhaftungen, Razzien. »Jede Nacht wird jemand verschleppt. Die Israelis kommen, um dir zu zeigen, dass sie völlige Macht über dich ausüben.«

»Eine Zweistaatenlösung wäre vorstellbar – aber nur ohne die Siedlungen in der Westbank.«

Amal Hamad Arzthelferin

Aber war 1995 nicht das Jahr des Friedensprozesses, als eine politische Lösung greifbar nah schien? »Ja, sicher«, sagt Hamad. »Damals war es, verglichen mit heute, deutlich besser. Seitdem sind die Siedler immer aggressiver geworden – und zwar schon lange vor dem 7. Oktober 2023. Wenn unsere Leute sich wehren, werden sie von der israelischen Armee angegriffen. Die Palästinenser werden herumkommandiert und bedroht, man sperrt ihnen tagelang Strom und Wasser ab.« Hamad macht eine verzweifelte Geste. »Es ist kein Leben, das sie dort führen.«

Hamad weiß, wovon sie spricht. Bis zum Beginn des Gazakriegs ist sie alle zwei Jahre nach Palästina gereist. Als deutsche Staatsbürgerin kann sie über Tel Aviv einreisen. Doch Schikanen haben auch sie und ihre Familie erfahren. »Selbst als unsere Kinder noch klein waren, wurden wir von israelischen Soldaten bei Kontrollen regelmäßig angeschrien.«

Kaum hat sie den Satz gesagt, bemüht sich Hamad aber auch schon um eine Differenzierung. Selbstverständlich seien für sie nicht alle Israelis gleich. »Wir hatten Besuch von einer Aktivistin, und natürlich hat sie bei uns übernachtet. Jüdische Menschen, die Israel verlassen haben, weil sie mit der Politik ihres Staates nicht einverstanden sind, haben eine sehr klare Meinung.« Hamad holt Luft. »Meine Kritik richtet sich gegen die Soldaten und die Siedler auf palästinensischem Boden … Das ist ja auch in Deutschland so: Wenn dich Polizisten immer wieder angreifen, bist du ihnen irgendwann nicht mehr wohlgesonnen.«

Dass der Nahost-Konflikt religiös begründet sei, glaubt die Siegburgerin nicht. Auch die Einwanderung von Juden nach Palästina in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sei nicht das Problem gewesen. Hamad ist selbst Migrantin und weiß, wie es ist, aus dem Geburtsland fliehen zu müssen. »Das Problem fing an, als den Palästinensern ihr Land weggenommen wurde und sie vertrieben wurden«, sagt sie. Und das sei für sie auch der Unterschied zwischen normaler Einwanderung und den Entwicklungen in Palästina. »Wir sind nicht nach Deutschland gekommen, um unseren Staat zu errichten. Wenn radikale Siedler Familien aus ihren Häusern vertreiben und alles zerstören – wie sollen die Menschen das verkraften?«

Im Unterschied zu vielen anderen Palästinenser*innen setzt Hamad trotzdem weiterhin auf eine Zweistaatenlösung. »Ein Staat für alle wäre natürlich toll, aber das scheint mir unrealistisch. Eine Zweistaatenlösung wäre vorstellbar – allerdings nur in den Grenzen von 1967 und wenn die jüdischen Siedlungen in der Westbank aufgegeben werden. Heute ist das palästinensische Gebiet ja nur noch ein Flickenteppich.« Auch Hamad teilt allerdings die Ansicht vieler Linker, dass die wichtigste Priorität darin bestehen muss, die Menschenrechte für die palästinensische Bevölkerung durchzusetzen. »Im Augenblick können sich unsere Leute über gar nichts anderes mehr Gedanken machen.«

Verbote palästinensischer Symbole und Veranstaltungen gibt es nicht erst seit dem Hamas-Angriff im Oktober 2023. Bereits eineinhalb Jahre zuvor untersagte die Berliner Polizei mehrere Kundgebungen zum Gedenken an die Vertreibung der Palästinenser 1948.

Mit der Eskalation des Gazakriegs hat der Druck allerdings deutlich zugenommen. Nachdem ein Jugendlicher im Tumult wegen einer Palästina-Fahne von einem Lehrer geschlagen worden war, genehmigte die Berliner Bildungssenatorin – gewissermaßen rückwirkend – das Verbot palästinensischer Symbole durch Schulleitungen.

Das war kein Einzelfall: Palästinasolidarische Äußerungen wurden bundesweit unterbunden, in Hamburg kam es gar zu einem »dreiwöchigen Totalverbot« für propalästinensische Versammlungen. Zudem sind palästinasolidarische Demonstrationen regelmäßig mit extremer Polizeigewalt konfrontiert. Videos in sozialen Medien zeigen unverhältnismäßig viele Schmerzgriffe, Gewalt gegen Kinder und Senioren sowie gezielte Schläge ins Gesicht.

Es war nicht zuletzt das damals SPD-geführte Bundesinnenministerium, das der Polizei die Mittel hierfür an die Hand gab. Mit dem Verbot der Parole »From the River to the Sea« lieferte Innenministerin Nancy Faeser einen Freifahrtschein für Angriffe auf Demonstrationen. Allein in Berlin wurden seit Oktober 2023 etwa 10 000 Ermittlungsverfahrungen eröffnet – viele von ihnen wegen des mutmaßlichen Rufens von Parolen. Vor Gericht hat das Verbot nicht immer Bestand. Im Juli 2025 wurde eine Angeklagte in Berlin freigesprochen, weil sich das Gericht der Argumentation anschloss, die Parole »From the River to the Sea« sei keineswegs pauschal der Hamas zuzuordnen.

Die Staatsräson treibt dennoch weiter Blüten: Anfang 2025 wurde eine Demonstration in Berlin aufgelöst, weil die Polizei nur englisch- oder deutschsprachige Redebeiträge autorisiert hatte, sich Redner aber auf Hebräisch und Arabisch geäußert hatten. Auch Hochschulproteste wurden systematisch kriminalisiert: In mehreren Städten räumte die Polizei, teilweise gegen den Willen der Universitätsleitungen, Studierenden-Camps. Als sich 1000 Hochschullehrer in einer Erklärung gegen dieses Vorgehen aussprachen, prangerte die »Bild«-Zeitung die Unterzeichner als Sympathisanten des »Judenhasser-Mobs« an. Und FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ließ prüfen, ob das Ministerium den Unterzeichnern staatliche Forschungsgelder entziehen könne.

Normalisiert ist mittlerweile auch, dass der Staatsschutz mit massiven Polizeikräften zu Veranstaltungen anrückt, um diese jederzeit abbrechen zu können – so geschehen im Februar 2025, als mehrere Berliner Professoren die UN-Berichterstatterin Francesca Albanese zu einem Vortrag eingeladen hatten.

Auch der Verlust von Aufenthaltsgenehmigungen gehört zur Repressionspraxis. Wie viele Menschen ihren Aufenthalt wegen der Teilnahme an Palästina-Demonstrationen tatsächlich verloren haben, ist bislang nicht erfasst. Doch im Frühjahr 2024 wurden vier Universitätsbesetzer – aus Irland, Polen und den USA – zur Ausreise aufgefordert. Die Union debattierte zudem die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft wegen antiisraelischer Positionen – was die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch scharf kritisierte.

Zum Drohszenario gehören schließlich auch Kündigungen. Der »SWR« entließ die Moderatorin Helen Fares, weil diese den Boykott Israels unterstützt. Das Historische Museum in Frankfurt untersagte dem Museums-Guide Daniel Shuminov Führungen durchzuführen, nachdem er an einem Protestcamp teilgenommen hatte. Und erst vor wenigen Tagen wurde ein Frachtarbeiter in Leipzig »freigestellt«, weil er in einer Rede dazu aufgerufen hatte, Waffenlieferungen an Israel am Flughafen zu blockieren.

Jule Meier

Ob ihr die Macht der Hamas nicht auch Angst mache, will ich wissen. »Sicher«, sagt sie, aber schränkt auch ein: »Die palästinensische Gesellschaft hat sich vor allem wegen des Osloer Friedensprozesses radikalisiert. Die Menschen haben das Gefühl gehabt, hinters Licht geführt worden zu sein. In der Hamas sehen sie eine Lösung, die ihnen der palästinensische Präsident Mahmud Abbas nicht bieten kann. Wenn unsere Leute mehr Rechte bekommen hätten, hätte sich alles anders entwickelt.« Und dann schiebt sie hinterher, dass die meisten jüdischen Siedler ihrer Meinung nach nicht weniger fundamentalistisch und gewaltbereit seien als die Hamas.

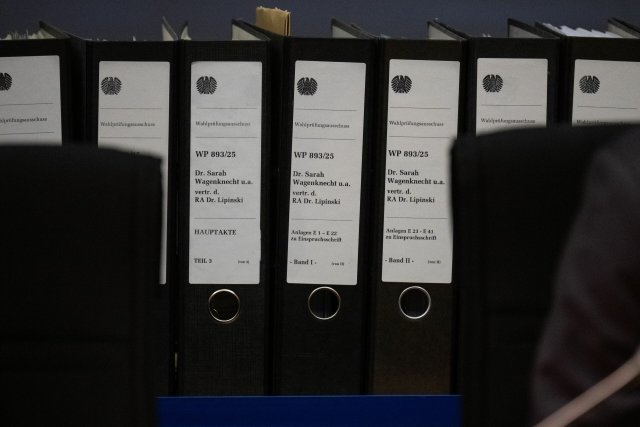

Und wie hat sie die letzten beiden Jahre in Deutschland erlebt? Oft habe sie nachts nicht schlafen können, antwortet Hamad, die Doppelmoral in der Öffentlichkeit sei schwer zu ertragen gewesen. »In persönlichen Gesprächen haben mir alle gesagt, dass es fürchterlich ist, was in Gaza geschieht. Aber öffentlich wollte kaum jemand etwas dazu sagen.« Die große Ausnahme seien das BSW und einzelne Abgeordnete bei den Linken gewesen.

»Allmählich wandelt sich das Klima«, meint sie. Und auch die von ihr mitinitiierte Demonstration am 27. September macht ihr Hoffnung. »Wenn viele Menschen zusammenkommen, zeigt das, dass wir nicht allein sind. Hoffentlich ändern die Menschen – und vor allem die Politiker – ihre Meinung.« Mit internationalem Druck die Ermordung der Menschen in Gaza stoppen – das sei das Ziel, dem sich alle jetzt verpflichten sollten, sagt sie.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.