- Kultur

- »Frankfurter Rundschau«

»Unabhängig und unentbehrlich«

Claus-Jürgen Göpfert über die Gründung der »Frankfurter Rundschau« vor 80 Jahren, kämpferische Zeiten und wirtschaftliche Wirrnisse

80 Jahre »Frankfurter Rundschau«, ein stolzes Alter, das »nd« im kommenden Jahr erreicht. Wurde oder konnte dieses Jubiläum gebührend gefeiert werden? Oder ist Ihr Buch die einzige Reminiszenz, Verbeugung vor diesem historischen Datum?

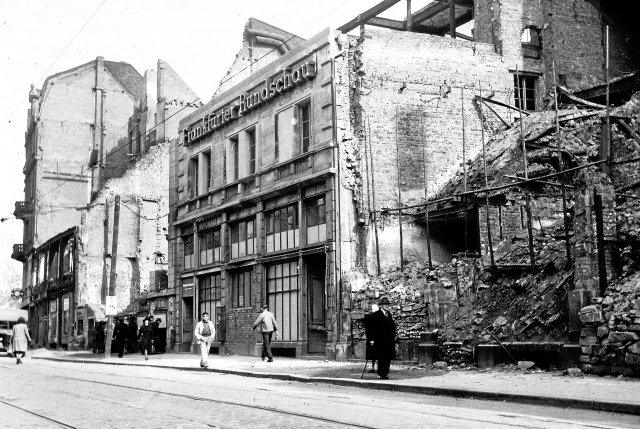

Ja, es gab eine Feier, ganztägig im Haus am Dom in Frankfurt am Main, mit vielen Diskussionsrunden und prominenten Gästen. Und ich habe zwei historische Spaziergänge durch die Innenstadt geleitet, auf den Spuren der »Frankfurter Rundschau«, mit vielen Teilnehmern. Das ursprüngliche Haus der »Rundschau« gibt es nicht mehr, auf dem Areal stehen jetzt gesichtslose Bürogebäude, leider nicht selten in der Bankenmetropole. Es gibt aber noch das Gebäude in der Schillerstraße 19, in dem am 1. August 1945 die erste Ausgabe herauskam. Es war damals weit und breit das einzige Haus, in dem es wieder Fenster gab. Ein großer Luxus.

In Ihrem Buch zitieren Sie einen US-General, der Frankfurt am Main im Jahr der Befreiung vom Faschismus mit dem zerstörten Pompeji verglich.

So war es. Eine Trümmerlandschaft, es fehlte an allem. An Papier und Mobiliar. Abenteuerlich waren dementsprechend auch die Arbeitsbedingungen der ersten Redaktion, 24 Beschäftigte. Sie saßen teils auf der Treppe, mit der Schreibmaschine auf den Knien, einer sogar auf der Toilettenbrille.

Und es waren zum großen Teil keine ausgewiesenen Journalisten.

Ja, die meisten waren Quereinsteiger oder ganz jung im Beruf. Denn es gab damals kaum unbelastete Journalisten, die sich nicht mit den Nazis eingelassen hatten, vor allem nicht im bürgerlichen Lager. Deshalb waren die ersten »FR«-Herausgeber drei Kommunisten, drei Sozialdemokraten und nur ein Bürgerlicher, von der Zentrumspartei, allerdings auch ein links gesinnter Katholik.

Claus-Jürgen Göpfert war langjähriger Redakteur der »Frankfurter Rundschau« und dort zuletzt auch Betriebsratsvorsitzender. Der Journalist, der heute zivilgesellschaftlich aktiv ist, unter anderem eine monatliche Veranstaltungsreihe im Club Voltaire in Frankfurt am Main verantwortet, hat jetzt die erste ausführliche Geschichte der »FR« zu deren Gründungsjubiläum auf den Buchmarkt gebracht: »Zeitung im Kampf. 80 Jahre Frankfurter Rundschau oder: Niedergang des linksliberalen Journalismus?« (VSA, 231 S., geb., zahlr. Fotos, 16,80 €).

Sie beklagen, dass die Gründungsphase der Zeitung später verleugnet wurde. Weil diese »zu rot« war?

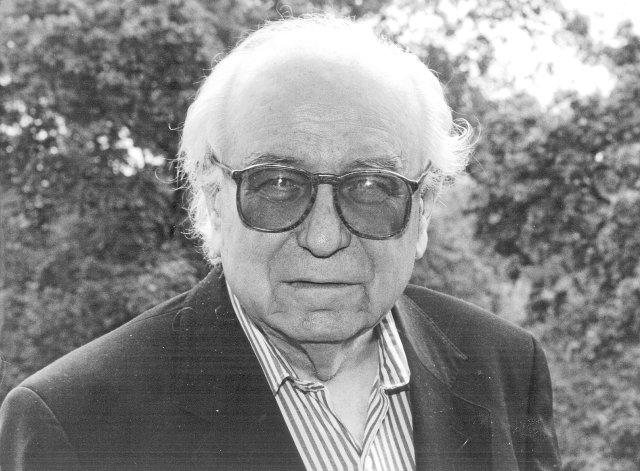

Der Prominenteste unter diesen sieben war der Kommunist Emil Carlebach, der seit 1934 in den verschiedensten Haftanstalten und Lagern der Nazis gesessen hatte, langjähriger Buchenwald-Häftling. Mit Beginn des Kalten Krieges, als die Antihitlerkoalition auseinanderbrach, wollten die Amerikaner ihn loswerden. Man hatte ihm schon das vermeintlich harmloseste Ressort zugewiesen, die Lokalredaktion. Er hat aber sehr geschickt auch hier Politik gemacht.

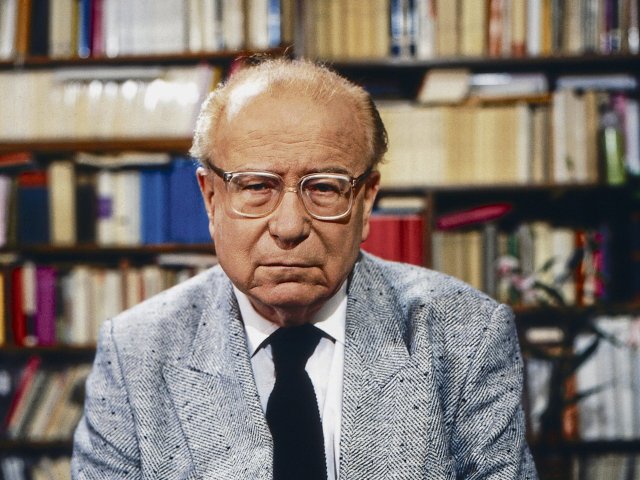

Die Amerikaner holten 1946 dann Karl Gerold aus der Schweiz, einen Sozialdemokraten und langjährigen Journalisten; er war damals 40. Sie wollten ihn als starken Mann in der »Rundschau«. Gerold war einverstanden, setzte aber eine Bedingung: »Vorher schmeißt ihr die Kommunisten raus.« So wurde Carlebach 1947 die Lizenz entzogen. Und Gerold wurde in Personalunion Herausgeber und Chefredakteur und blieb dies bis zu seinem Tod 1973. Er hat die Gründungsgeschichte der »FR« umgeschrieben und die anderthalb Jahre von Carlebach und den anderen sechs Männern einfach unterschlagen, sie aus dem Impressum getilgt. Arno Rudert, der letzte kommunistische Herausgeber, war 1947 aus der KPD ausgeschlossen worden, weil er es versäumt habe, den kommunistischen Standpunkt in der »FR« zu vertreten. Rudert starb 1954.

Eigentlich sollte die Zeitung schon am 1. Juli 1945 erscheinen und kam dann erst einen Monat später heraus.

Weil es bereits damals eine Kampagne von rechts gegen Carlebach gab. Man streute Gerüchte, er habe als »Kapo« in Buchenwald mit der SS zusammengearbeitet, Häftlinge ans Messer geliefert. Der US-Militärgeheimdienst, das Counter Intelligence Corps, hat das überprüft und konnte keine Belege finden. Es waren üble Behauptungen. Die Enkelin von Carlebach, Lena Sarah Carlebach, die sich sehr stark in die Erinnerungsarbeit einbringt, Präsidentin des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora ist, hat mir dankenswerterweise viel Material zur Verfügung gestellt. Daraus geht eindeutig hervor, dass die amerikanische Besatzungsmacht Carlebach loswerden wollte, unter anderem weil er für ein unteilbares Deutschland eintrat. Und eben eine sehr charismatische und einflussreiche Persönlichkeit war. Er hat an der hessischen Verfassung von 1946 mitgewirkt, eine der fortschrittlichsten im Westen Deutschlands.

Das erinnert mich an die Kampagne gegen die Roten Kapos in den 90ern.Doch zurück zur »Frankfurter Rundschau«: Wie würden Sie deren Wesen beschreiben? Trifft das Etikett linksliberal?

Na ja, im Redaktionsstatut von 1969 tauchte dieser Begriff auf. Tatsache ist, dass die »Rundschau« sich von Anfang an gegen rechts engagiert hat, 1945/46 beispielsweise ausführlich über die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse berichtete und in den 60er Jahren dann über die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, die dank des hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer zustande kamen. Und auch heute bezieht sie eindeutig Position gegen rechts. Die »Frankfurter Rundschau« hat maßgeblich zur Aufklärung der Gewalttat von Hanau beigetragen, bei der am 19. Februar 2020 neun Menschen mit Migrationshintergrund von einem Rechtsextremisten ermordet worden sind. Die »FR« deckte Fehler der Polizei auf. Und enthüllte rechtsextremistische Einstellungen unter Polizisten. Berüchtigt hierfür ist unter anderem das 1. Polizeirevier von Frankfurt am Main. Gegen 17 Polizisten dort wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Strafvereitelung im Amt und Verfolgung Unschuldiger ermittelt.

Und antikapitalistisch?

Den Kapitalismus grundsätzlich infrage gestellt haben immer nur einige Kollegen und Kolleginnen, vor allem in der Anfangsphase und in den 60er/70er Jahren. Sie haben die Studentenbewegung begrüßt, aber auch kritisch gesehen, insbesondere jene aus der älteren Generation, die die Nazizeit miterlebt hatten und sich durch die Gewalt und Militanz der Studentenrevolte und später der RAF abgestoßen fühlten oder die zumindest skeptisch waren.

Aber Antimilitarismus.

Ja, die »Frankfurter Rundschau« lehnte schon die Wiederbewaffnung und die Gründung der Bundeswehr unter dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer entschieden ab, unterstützte die Ostermärsche und protestierte gegen den Vietnam-Krieg. In den 60er/70er Jahren stieg die »FR« zu einem nationalen Leitmedium auf. Die Kollegen und Kolleginnen, die vielfach der Entspannungspolitik von Willy Brandt nahestanden, trugen auch den Nato-Doppelbeschluss nicht mit. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir von der Redaktion aus gemeinsam zu den Demonstrationen gegen die Aufstellung der Pershing II gepilgert sind. Im Buch habe ich ein Interview mit einem jüngeren Kollegen geführt, Hanning Voigts, seit 2012 in der »Rundschau« tätig, vorher in sozialen Bewegungen aktiv. Für ihn war ein Motiv, bei der »FR« anzufangen, das beunruhigende Erstarken rechter Kräfte, die Gefährdung der Demokratie »wie seit 1945 nicht mehr«, wie er mir sagte. Da sei eine Zeitung wie die »Frankfurter Rundschau« eine gute Waffe. Deshalb habe ich auch als Titel für das Buch »Zeitung im Kampf« gewählt.

Und Sie meinen damit auch wirtschaftliche Kämpfe, von denen auch die »Frankfurter Rundschau« nicht verschont blieb, obwohl das Arbeitsklima dort über Jahrzehnte von Ihnen als ziemlich harmonisch beschrieben wird.

Das war es auch. Es begann mit der Aussperrung 1978. Das war ein »Tabubruch«. Erstmals griff die Geschäftsleitung, ausgerechnet von der »Rundschau«, zu diesem rigiden Mittel der Disziplinierung.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Was war der Auslöser?

Die Einführung neuer Technik. Das betraf die gesamte Zeitungslandschaft. Und auch bei der »Rundschau« sollte ein Teil der Setzer entlassen werden. Die Gewerkschaft forderte eine Garantie für Arbeitsplätze. Das wollten die Arbeitgeber nicht zusichern, worauf sich die Kollegen der Technik zur Wehr setzten. Als sie eiskalt ausgesperrt wurden, solidarisierte sich die Redaktion.

Heute nicht mehr gang und gäbe.

Leider. Jedenfalls kam es zur Betriebsbesetzung. Die »Frankfurter Rundschau« hatte einen sehr kämpferischen Betriebsratsvorsitzenden, Hans-Georg, kurz: »HG«, Fritz. Er ist heute 92 und war bei meiner Buchpremiere dabei, was mich sehr gefreut hat. Er war selbst gelernter Maschinensetzer. Und die Beschäftigten bei der »Frankfurter Rundschau« waren zu 99 Prozent gewerkschaftlich organisiert.

Auch keine Selbstverständlichkeit mehr.

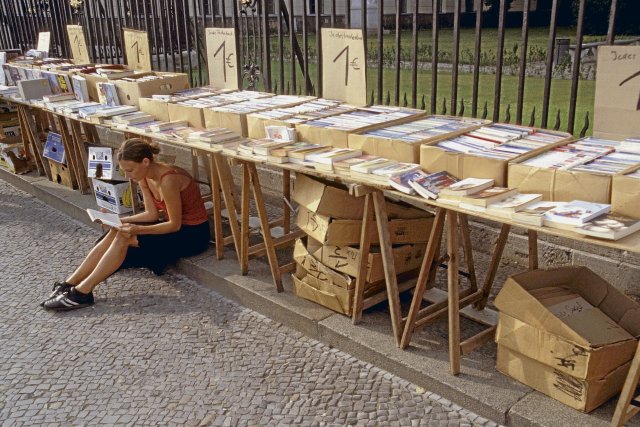

Solidarität war immer ein Kennzeichen der »FR«. Sie erschien damals dann eine Woche lang als achtseitige »Not-Rundschau«, die von den Kolleginnen und Kollegen eigenhändig vertrieben wurde, an die Bevölkerung verteilt für nur 20 Pfennige. Im Ergebnis wurde erreicht, dass die von der Rationalisierung betroffenen Beschäftigten auf andere Arbeitsplätze umschulen konnten. »HG« Fritz wurde bundesweit bekannt. Auch sein Nachfolger, Viktor Kalla, war ein kämpferischer Typ. Ich habe als Betriebsrat die Tradition fortzuführen versucht. Aber die Rahmenbedingungen für gewerkschaftlichen Kampf wurden immer schwieriger.

Und es begann der sukzessive Niedergang der »Frankfurter Rundschau«.

Die Fallhöhe verdeutlichen am besten die Zahlen: Von den knapp 1800 Beschäftigten 1985 blieben 2012, im Jahr der Insolvenz, nur noch 28 übrig. Und während es bis zur Millenniumswende nur drei Chefredakteure gab, waren es danach bis heute elf. Fünfmal wechselte der Eigentümer. Und fünfmal seit 2005 musste die Redaktion umziehen.

1800 Beschäftigte hatte »nd« noch nicht einmal als hoch gesponsertes »Zentralorgan«. Und der Umzüge gab es auch nicht so viele. Das ist ja Stress pur. Wie konnte das geschehen?

Einerseits hatte dies mit dem technologischen Umbruch zu tun, der viele Arbeitskräfte gekostet hat. Das ging allen Zeitungen so. Verschärft kamen bei der »FR« aber Fehler im Management hinzu. Das begann schon in den 80er Jahren, als man sich von Druckaufträgen des Springerkonzerns abhängig machte. Mit der neuen Drucktechnik drängten Ende der 90er Jahre Druckereien auf den Markt, die Dumpingpreise anboten. Springer zog sich 2012 endgültig zurück, und die »FR« blieb auf teuer geleasten Druckmaschinen sitzen. Das führte zur Insolvenz.

Auch hatte die Geschäftsführung die Digitalisierung verschlafen, viel zu spät reagiert. Das lag auch daran, dass das Management überaltert war. Horst Engel, der Vorsitzende der Geschäftsführung, war bereits 78 Jahre alt, als er im Frühjahr 2003 endlich gehen musste. Außerdem hatte er Anfang der 2000er zwölf Millionen Euro mit dem unsinnigen Projekt einer Mittagszeitung, genannt »City«, verbrannt. Und die dafür Verantwortlichen erhielten Abfindungen, deren Höhe zwar nicht bekannt wurde, die aber beachtlich gewesen sein dürfte, konnte doch einer der geschassten Chefs ein Weingut in Rheinland-Pfalz kaufen. Was natürlich für Empörung in der Redaktion sorgte, wo man täglich ums Überleben der Zeitung kämpfte. Zudem ist eine Chance vergeben worden, als man sich gegen den Wunsch vieler Redakteure und Redakteurinnen 1989/90 entschied, kein Korrespondentennetz in Ostdeutschland aufzubauen und Büros in den sogenannten neuen Bundesländern einzurichten.

Wie konnte die Insolvenz 2012 überwunden werden?

Indem der Sozietät-Verlag und die Fazit-Stiftung, die wirtschaftliche Mutter der »FAZ«, uns übernahmen.

Die Konkurrenz? Das kann doch nicht gut gehen.

Die Fazit-Stiftung hat unsere redaktionelle Unabhängigkeit nicht angetastet. 2018 hat sie die FR allerdings wieder verkauft, an den Ippen-Verlag.

Bei der Gelegenheit: Wie unabhängig konnte die »Frankfurter Rundschau« bei den vielen Besitzerwechsel bleiben? Gab es inhaltliche Interventionen seitens der jeweiligen Eigentümer respektive Geschäftsführer?

Die Redakteure und Redakteurinnen haben ihre Unabhängigkeit und inhaltliche Verantwortung stets verteidigt. Und mir ist auch nur ein versuchter Eingriff vom jetzigen Besitzer, Dirk Ippen, in Erinnerung. Da ging es um einen Artikel zu den Vorwürfen des Machtmissbrauchs gegen den »Bild«-Chefredakteur Julian Reichelt, der schließlich Ende 2021, als die Beweise gegen ihn immer erdrückender wurden, entlassen werden musste. Ippen stoppte den Artikel, boykottierte die Veröffentlichung. Das hat die Redaktion öffentlich gemacht, was für Empörung sorgte. Und dann erschien der Artikel doch.

Mit großem Interesse habe ich das Kapitel »Das Feuilleton glänzt« gelesen. Dieses Ressort wird von manchen Zeitungsmachern eher als »Spielwiese« angesehen, in Zeiten der Not entbehrlich. Wie auch die Politik zuerst immer bei der Kultur spart.

Das Feuilleton glänzte damals wirklich und es glänzt heute immer noch. Die »Rundschau«-Redaktion wurde im Goethe-Jahr 1949 nicht umsonst von Thomas Mann besucht. Als Gäste und Autoren hatten wir in den 60er und 70er Jahren auch Günter Grass, Theodor W. Adorno und Joseph Beuys, um nur einige Namen zu nennen. Und wir hatten großartige Feuilleton-Redakteure, den Theaterkritiker Peter Iden, den Filmkritiker Wolfram Schütte oder den Opern-Spezialisten Hans-Klaus Jungheinrich. Sie alle revolutionierten ihre jeweilige Sparte.

Die FR hatte auch eine Frauenredaktion, das »nd« nie, obwohl in der DDR die Frauenemanzipation fortgeschrittener war als in der Bundesrepublik.

Die Frauenredaktion war eine Errungenschaft oder Ausdruck der westdeutschen Frauenbewegung in den 70er Jahren. Und natürlich stand die Zeitung auch im Kampf gegen den Strafrechtsparagrafen 218 an vorderster Front. Die erste Chefredakteurin bekam die FR aber erst 2014 mit Bascha Mika, die von der »Taz« kam. Anfänglich war die »Rundschau« wie wohl alle deutschen Zeitungen männerdominiert. Die erste Belegschaft 1945 bestand aus 102 Männern und 19 Frauen, und von diesen waren acht als Putzkräfte angestellt, vier als Sekretärinnen, drei als Köchinnen, zwei waren Verlagsmitarbeiter, eine Hilfsarbeiterin und eine andere Fotohilfskraft. Das Verhältnis änderte sich erst allmählich. Jutta Roitsch, Redakteurin in den Goldenen Siebzigern der »Rundschau«, erinnerte sich aber im Interview mit mir aber auch daran, wie sie als studierte Politologin von den Männern jeden Tag losgeschickt wurde, Bier zu holen und man sie in der Nachrichtenredaktion nicht ernst nahm, ihr als gebildete Frau misstraute. Das Feuilleton nahm sie dann auf, wo sie für die Frauen- und Kinderseite zuständig wurde.

Nett vom Feuilleton, aber auch eine geschlechtsspezifische Aufgabenzuteiung, die junge Frauen heute nicht mehr akzeptieren würden. Was wünschen Sie Ihren jungen Kollegen und Kolleginnen, ihrer Zeitung?

Ich wünsche mir, dass die »Frankfurter Rundschau« bleibt, ihren anerkannten Platz in der deutschen Zeitungslandschaft verteidigt. Sie wird gebraucht, ist unentbehrlich im Kampf gegen rechts, gegen Aufrüstung und Militarisierung, gegen die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sowie Sozialabbau und gegen den Klimawandel. Ich wünsche meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen Selbstvertrauen und Kraft. Der Beruf des Journalisten ist angesichts der prekären Lage der Printmedien heute mehr denn je ein Job für Idealisten. Und ich wünsche der »Frankfurter Rundschau« viele treue Leser und Leserinnen.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.