- Kultur

- Festival Politik im Freien Theater

Pasolinis Erben

Unter dem Motto »Grenzen« findet in Leipzig das Festival »Politik im Freien Theater« statt

Festivals stehen für den kulturellen Ausnahmezustand. Ein Überangebot von Kunst und Spektakel stellt den Besucher vor eine schwer lösbare Aufgabe: Wie soll ich mir all das ansehen? Oder sollte ich das vielleicht gar nicht? Denn, so weiß der Festivalroutinier, es geht neben dem offiziellen Programm auch darum, etwas von der Stimmung mitzunehmen, dieser besonderen Festivalstimmung, nach der auch ich hier suche.

Leipzig, das in diesem Jahr das Festival »Politik im Freien Theater« beherbergt, macht es einem einfach. Das zutiefst unangenehme Oktoberwetter treibt einen geradezu in die Theater. In jeder Ecke der Stadt sind Spielorte zu entdecken. Bei jedem Fußweg stößt man wie zufällig auf Veranstaltungen des Rahmenprogramms. Stadtteilführungen mit Künstlern und Ausstellungen, Videokunst und Diskussionsrunden komplettieren das Theaterangebot. Die anderen Festivalbesucher erkennt man weithin sichtbar an ihren bunten Schals, ein Werbeaccessoire der Veranstalter, das man dieser Tage stolz bekennend wie ein Fußballfan zur Schau stellt.

»Politik im Freien Theater« wird seit 1988 von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgerichtet und findet im Dreijahresrhythmus in wechselnden Städten statt. Aber keine Sorge, hier sorgt kein staatstragender Zensor für ein streng pädagogisches oder ein vorgeblich politisch ausgewogenes Programm. Man darf sich auf Kunst einstellen.

Der Name des Festivals umschreibt die Agenda – und wirft doch Fragen auf. Freies Theater, was soll das sein? In den 80er Jahren in der alten Bundesrepublik spielte die freie Szene eine klare Rolle. Sie war das Kontrastprogramm, auch politischer Art, zum bisweilen angestaubten Stadttheaterbetrieb. Hier wurden Experimente gewagt, Gewohnheiten aufgebrochen und das Publikum wurde herausgefordert.

Heutzutage ist das freie Theater vielleicht gar nicht mehr so frei. Die großen Produktionshäuser der freien Szene finanzieren sich wie die Stadt- und Staatstheater meist durch Zuschüsse aus der öffentlichen Hand. Die schrittweise Institutionalisierung steht auch im Widerspruch zu dem gepflegten anarchischen Image. Die Stadttheater sind gar nicht mal so bieder und die freie Szene ist weniger wild, als man erwarten würde. Und Grenzgänger zwischen diesen beiden Welten gibt es mittlerweile seit Jahrzehnten. Einen konstanten Unterschied gibt es aber doch noch: Arbeiten in der freien Szene werden ohne festes Ensemble und ohne Repertoirebetrieb entwickelt. So verhilft das Festival einigen Produktionen zu einer unerwarteten Wiederaufnahme und dem Leipziger Publikum zu ganz neuen Theatererfahrungen.

Der andere schwierige Begriff im Titel lautet: Politik. Während die einen meinen, sobald sich jemand auf die Bühne stellt, handelte es sich schon um einen politischen Akt, muss für andere schon ein Parteiprogramm verlesen werden, damit von politischem Theater die Rede sein kann. Die Auswahljury hat sich für einen Mittelweg entschieden. Rassismus und die Herausforderungen einer durchtechnologisierten Welt, Gemeinschaft und Identität, Krieg und gesellschaftliche Teilhabe sind die Schlagworte, mit denen man das Gastspielprogramm beschreiben könnte, das 16 Produktionen umfasst.

Zu dem Gastspielprogramm zählt auch »[EOL]. End of Life« von dem Künstlerkollektiv Darum, eine Produktion, die derzeit von Festival zu Festival herumgereicht wird und etwa auch beim Berliner Theatertreffen zu sehen war. Mit Köpfhörern und VR-Brille ausgestattet, begibt man sich auf einen Trip, der nur bedingt mit Theater zu tun hat. Es handelt sich um eine Veranstaltung ohne Schauspieler, bei der man selbst das einzige Publikum ist. Technisch sehr avanciert, wird man zum Entscheider darüber, ob virtuelle Welten, die als private Erinnerungsorte gedient haben und nun verwaist sind, zum Datenabfall zu zählen sind und also gelöscht gehören. Narrativ gerät der verkabelte Ausflug allerdings an seine Grenzen und übrig bleibt der Versuch, den Mitspieler moralisch in Gewahrsam zu nehmen.

Auch Joana Tischkaus sogenanntes Schlagerballett »Ich nehm dir alles weg« ist zu Gast in Leipzig, genauer: im Theater der jungen Welt, Leipzigs städtischem Kinder- und Jugendtheater. Tischkau zeigt uns die hässliche Fratze hinter dem Dauergrinsen, das wir aus dem Schlagergeschäft kennen. Roberto Blanco und Marie Nejar, Roy Black und Billy Mo kehren untot auf die Bühne zurück. »Ich bin der schwärzeste Bayer auf der Welt«, wird da geschlagert. »Schwarzbraun ist die Haselnuss, schwarzbraun bin auch ich«, heißt es an anderer Stelle. Anhand der gutgelaunten Schlagerwelt zeigt uns Tischkau den offenen Rassismus Westdeutschlands, der heutzutage in anderer Form fortlebt. Mit Witz und treffsicher geht das über die Bühne, gerät aber als Nummernrevue harmloser, als es eigentlich sein müsste.

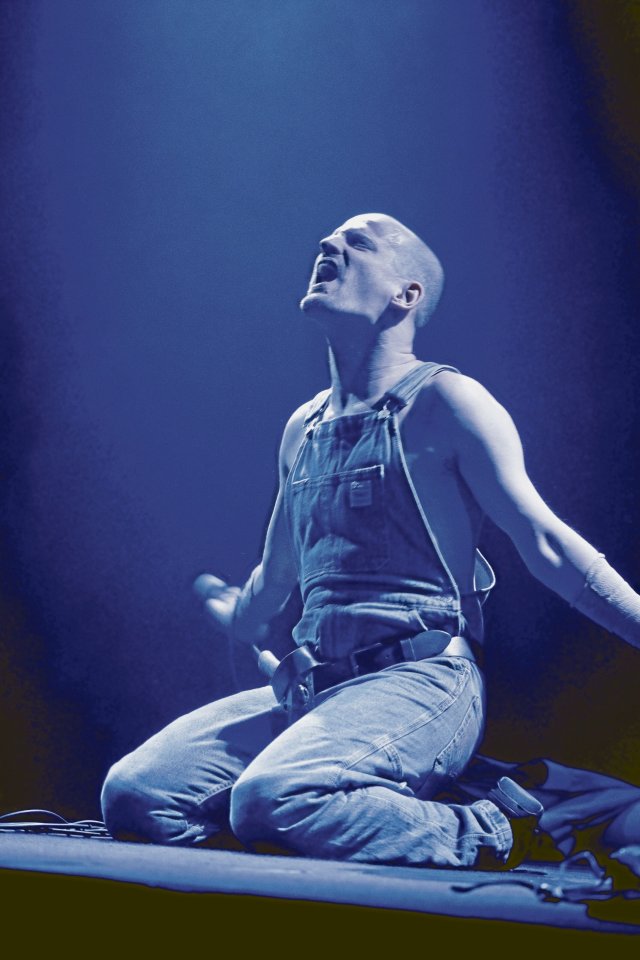

Einen der Höhepunkte des Programms stellt sicher »Work Body« dar, das in der Diskothek, einer Nebenspielstätte des Schauspiels Leipzig, gezeigt wird. Hinter dem 80-minütigen Abend steckt der Wiener Performer und Choreograf Michael Turinsky. Nachdem sich die Zuschauer in dem unbestuhlten Saal allmählich ihre Plätze auf dem Boden gesucht haben, kommt der körperbehinderte Darsteller mit einem Handhubwagen herein – und scheucht einen Teil des Publikums wieder auf. Bald schon macht Turinsky seine Runden mit dem Gefährt und keiner steht oder sitzt lange an einer Stelle.

In blauer Latzhose begegnet er uns und folgt seiner Mission, schiebt hin und her, baut sich seine Bühne und nimmt sich den Raum dafür. Wie nebenbei ruft er Fragen auf – nach unserem Bild von Arbeit, nach sinnstiftender Beschäftigung, nach Effizienz. Wir reden gerne von Toleranz in unserer offenen Gesellschaft. Turinsky will wissen, ob auch in der vom Kapital regierten Arbeitswelt Platz für eine Person mit Behinderung ist.

Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Nach einer kurzen Weile kommt er mit einer Schubkarre zurück in den aufgeheizten Raum. Eine Schubkarre voller Eis, darin alkoholfreies Dosenbier. Genug für alle. Ja, das muss sie sein: die Festivalstimmung, die einen bei dieser Performance überkommt und die auch mich spätestens jetzt einnimmt.

Die Filmikone Pier Paolo Pasolini, so lässt uns Turinsky wissen, hat ein Gedicht geschrieben mit dem Titel »Gramscis Asche«. Gramsci sei körperlich behindert gewesen. Aber er identifizierte sich nicht als behindert, sondern als Kommunist. Ist es heute, will der Performer wissen, nicht einfacher, sich als queer oder behindert zu identifizieren denn als Kommunist?

Und wenn man ein wenig überwältigt die Performance verlässt, weiß man vielleicht auch besser, was unter politischem Theater zu verstehen ist, oder zumindest, wie es sein sollte: eine kluge und zugleich sinnliche Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen, die einen noch eine ganze Weile bannt.

Die zwölfte Ausgabe des Festivals »Politik im Freien Theater« geht am 25. Oktober zu Ende.

www.bpb.de/pift2025/

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.