- Kultur

- Linke Theologie

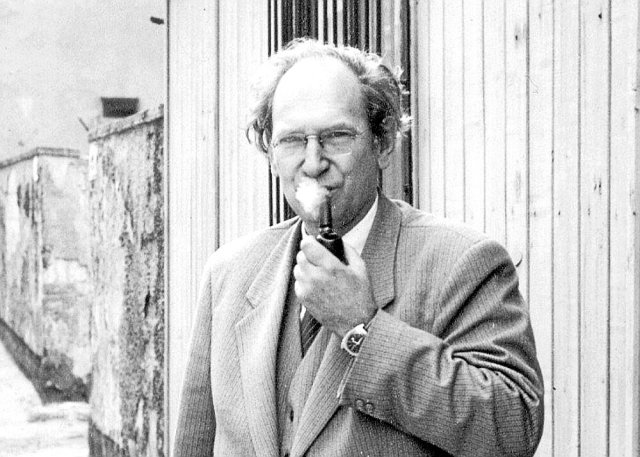

Hanfried Müller: Für das Leben der Menschen im Diesseits

Vor 100 Jahren wurde der kritische Theologe Hanfried Müller geboren

In der Erinnerung linker Zeitgenossen aus der Generation »Ü 55« ist Hanfried Müller der Vater der »Weißenseer Blätter«, einer Zeitschrift linker Theologen, die, 1982 in der DDR gegründet, bis 2006 erschien.

Zusammen mit Ehefrau Rosemarie Müller-Streisand war Müller auch der langjährige Gastgeber einer monatlichen Gesprächsrunde im »Karlshorster Keller« von Berlin, die auch »Linke Runde« genannt wurde. Der Theologieprofessor Müller zeigte – nicht nur hier – seine Stärke, nach 1989 jedem Anpassungsdruck zu widerstehen und furchtlos »eine Minderheit zu repräsentieren, wenn die Mehrheit abwegig wird«, wie ein Schüler über ihn urteilte.

Seine Wiege stand im gutbürgerlichen Haus eines Oberlandesgerichtsrates, die Mutter war von hanseatischem Patriziergeist geprägt und künstlerisch tätig. Hans-Friedrich – so sein Name laut Taufurkunde von 1925 – wuchs im konservativen Milieu auf, schloss sich dem Schülerbibelkreis der Bekennenden Kirche (BK) an und wurde nach einem sogenannten kriegsbedingten Notabitur 1943 als Funker an die italienische Front kommandiert, wo ihn Partisanen gefangen nahmen.

In seinen Memoiren nennt Müller die Jahre 1945 bis 1949 die entscheidende Phase seiner Entwicklung vom konservativen Antinazi zum revolutionären Antifaschisten. Insofern »begann mit [dem 8. Mai] für mich die Geschichte – als Verantwortungsbereich, nicht als Datensammlung«. Im Kriegsgefangenenlager bei Neapel hielt er sich an den konsequenten, den dahlemitischen Flügel der BK, für den die Namen Martin Niemöller und Karl Barth standen. Bei der Entlassung stand sein Entschluss zum Theologiestudium fest. Das eigentliche Studium begann für ihn »mit dem Sommersemester 1946, zu dem Karl Barth [aus der Schweiz] mit einem Rheindampfer zu seinem ersten Gastsemester nach dem Krieg in Bonn ankam«. Barth und Hans-Joachim Iwand wurden Müllers wichtigste Lehrer.

Warum diese beiden? Bei ihnen wurde nach der Schuld am kirchlichen Irrweg gefragt, nicht nach billigen Entschuldigungsformeln wegen »Verstrickung«. Klar war ja: Die amtliche Kirche mit ihrem Antikommunismus und Antisemitismus hatte sich, gelinde gesagt, sehr dicht beim offiziellen Nazi-Feindbild (gegen Marxisten und Juden) bewegt, und das bis weit in die Reihen der Bekennenden Kirche hinein. Von Barth und Hans Joachim Iwand angeregt, erschien 1947 das wegweisende »Darmstädter Wort« des linken BK-Flügels mit dem Bekenntnis: »Wir sind in die Irre gegangen, als wir übersahen, dass der ökonomische Materialismus der marxistischen Lehre die Kirche an den Auftrag [...] für das Leben der Menschen im Diesseits hätte gemahnen müssen.« Es war diese Einsicht, die Müller strikt durchhielt und die anderthalb Jahrzehnte später in der DDR zu dem Satz führte, dass »wir der nichtchristlichen Gesellschaft nicht ängstlich oder gehässig, sondern hilfsbereit und besonnen« begegnen, wie es in den »Sieben Sätzen« des Weißenseer Arbeitskreises »Von der Freiheit der Kirche zum Dienen« hieß.

Der Satz ist von Dietrich Bonhoeffer inspiriert. Müllers Doktorarbeit 1956 war die erste Gesamtdarstellung der Theologie Bonhoeffers, der Beziehung des Wortes Gottes auf die societas (Gesellschaft). Unter dem Titel »Von der Kirche zur Welt« erschien sie 1961 als Buch – und war Grundlage für Müllers Berufung an die theologische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Für etwa drei Jahrzehnte lehrte er Systematische Theologie. Das umfasste die Teilgebiete Dogmatik und Ethik. Auf den Vorwurf, er sei ein »Dogmatiker«, konnte Müller gelassen sagen: Dafür bin ich ja berufen worden.

Die Angabe »drei Jahrzehnte lehrte er« muss präzisiert werden. Denn in den ersten Jahren gab es einen regelrechten Vorlesungsboykott der Studenten; und das hing auch mit böser Flüsterpropaganda aus Kirchenkreisen zusammen. Bei den unfreundlichen Teilen der Amtskirche kursierte das Wort vom »Hoftheologen der DDR«. Die Zahl der Fehlinformationen und Gerüchte über Müller, zum Teil aus der Ost-CDU stammend, war nicht gering: Er sei heimliches Mitglied der SED. Bei der Gründung der »Weißenseer Blätter« habe Margot Honecker Patin gestanden. Er propagiere die »Auflösung der Kirche im Kommunismus« oder wolle die Kirche sozialistisch machen. Auf letzteres antwortete er 1984 im dritten Jahrgang der »Blätter«: »Die Kirche hat nicht prosozialistisch Partei zu nehmen, sondern sie hat jede kirchliche Legitimation des Imperialismus (dem es ja selbstverständlich erscheint, dass die Kirche zu ihm hält) zu unterlassen.« Dies an die Adresse der Kirche in Deutschland, die das imperialistische Projekt Europäische Union von Anfang an warmherzig bejahte. In den »Blättern« wurde es seit den 90er Jahren als ein Projekt der marktradikalen Ökonomie und permanenten Aufrüstung kritisiert.

Müller hat die SED nie mit einem Aufnahmeantrag belästigt, und das war gut so. Denn gerade darum konnten die »Weißenseer Blätter« ohne Parteizensur, ohne Rücksicht auf die »kirchenpolitische Linie« des Staatssekretärs für Kirchenfragen entstehen und erscheinen. Übrigens hörte man auch den scheeläugigen Satz, Müller habe kaum mehr als eine Handvoll Freunde in der Kirche gehabt. Wer in die Festschrift zu seinem 80. Geburtstag schaut (Berlin 2006, hrsg. von Dieter Kraft), findet eine Vielzahl von freundschaftlichen Würdigungen aus Kirche und Welt.

Die erwähnten »Sieben Sätze von der Freiheit der Kirche zum Dienen«, verabschiedet 1963, zu einem bedeutenden Teil von Müller formuliert, waren das wichtigste Arbeitsergebnis des Weißenseer Arbeitskreises; es war ein antiklerikales Grundsatzpapier. Der begleitende Briefwechsel zeigt übrigens keinen Anspruch Müllers auf geistiges Eigentum. Auch später in seiner »Evangelischen Dogmatik« (Berlin 1978) – worin er die genannten Sätze zitiert und kommentiert – findet sich kein Wort über seinen Anteil an deren Abfassung.

Weder selbstgefällig noch gefallsüchtig, weder wichtigtuend noch auftrumpfend, sondern uneitel und gelegentlich sich selbst ironisierend – so habe ich ihn in Erinnerung. Bei einem der Gespräche, bei dem mir Hanfried Müller eine interessante Erkenntnis nahebrachte, fragte ich ihn, wie seine These quellenmäßig korrekt belegt werden solle: mit seinem Namen als Urheber? Darauf meinte er abwehrend: Falls eine brauchbare Idee kolportiert wird, sei ihm das Ehre genug, auf die Nennung seines Namens könne er getrost verzichten. (In den 90ern bezeichnete Müller in den »Blättern« seine frühere Verbindung zur Staatssicherheit als »ehrenamtlich wahrgenommene gesellschaftliche Tätigkeit« – Red.)

Die erwähnte Autobiografie (»Erfahrungen – Erinnerungen – Gedanken. Zur Geschichte von Kirche und Gesellschaft in Deutschland seit 1945«, erschienen 2010) bricht ab mit dem Jahr 1973. Vor ihrer Vollendung starb Hanfried Müller am 3. März 2009. Doch seit Kurzem steht der gesamte Nachlass Müller/Müller-Streisand im Evangelischen Landesarchiv Berlin katalogisiert zur Verfügung. Durch dieses Korpus, das zu 85 Prozent aus Korrespondenz bestehen soll und auch eine Anzahl von Leserbriefen an das »Neue Deutschland« enthält, könnte wohl eines Tages die Autobiografie eine Fortsetzung finden.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.