Ein Flaneur im Coolnesskalifat

Leander Steinkopfs Streifzug durch das neue Berlin erinnert an Wilhelm Genazino, erreicht ihn aber noch nicht ganz

»Zu Hause erinnert mich alles an mich selbst, jede Wand reflektiert meine Blicke. Deshalb gehe ich raus, spazieren. Ich schaue mich um nach allem, weil ich nichts Bestimmtes suche. Ich fühle mich zur Langsamkeit gedrängt, wie andere zur Eile. Man muss seine Zeit verschwenden, um zu lernen, was sie wert ist.«

Der Ich-Erzähler macht sich Gedanken über den Unterschied zwischen Pappe und Porzellan. Er betrachtet jene, die Kaffee »to go« nehmen und weiter hasten, und sich selbst, wie er altertümlich sitzen bleibt vor dem Kaffeepott oder gar der Tasse mit Untersetzer. Er bezeichnet die lagerfeuernden Fremden im Volkspark als »die Einzigen, die in der Stadt wirklich gegen den Strich leben«. Er begegnet einem Bettler, der Feierabend macht und keine Spende mehr annimmt. Und er spottet über die verordnete Individualität in der Stadt, die »Mechanismen des Coolnesskalifats«.

»Wenn sie Urlaub machen, fliegen sie um die halbe Welt und sind insgeheim enttäuscht, dass es weiter nicht geht«, bemerkt er. Diese Umtriebigen schauten ihn danach an wie ein Weltwunder, fragten sich und ihn, wie er das bloß mache, so dazusitzen und nichts zu tun, und der Bewunderte reagiert auf seine Weise: »Ich sage, ich mache heute nichts und morgen auch nichts.« Und dann vermuteten die Eilfertigen »etwas Großes« dahinter »und natürlich widerspreche ich ihnen nicht, denn damit würde ich ihr ganzes Weltbild kaputthauen«.

Tatkräftig ist dieser Antiheld naturgemäß nicht, wovon er lebt, erfahren wir nicht, und auch warum er so geworden ist, bekommen wir in dieser schmalen Erzählung nicht gesagt. Aber im Beobachten ist dieser Erzähler große Klasse. »Mir wird schlecht von dieser Art, wie sie in Mitte mit den Kindern alles richtig machen. Jede Ohrfeige im Wedding sieht liebevoller aus.«

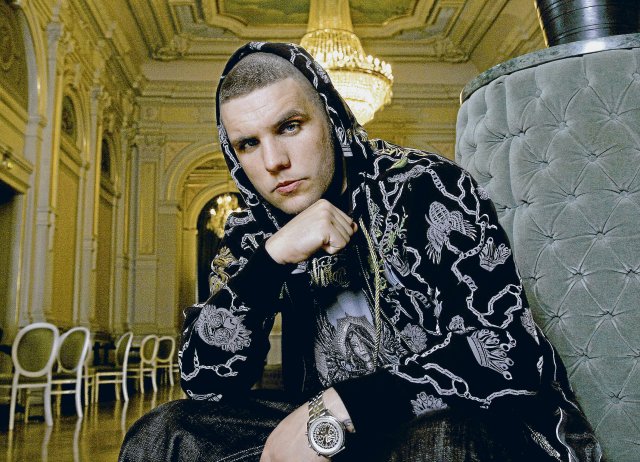

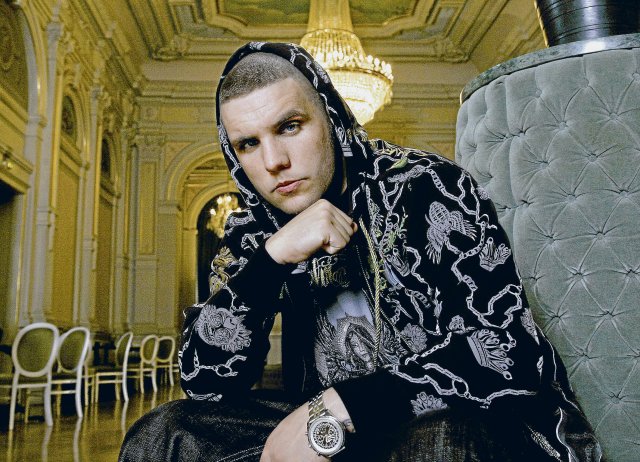

Leander Steinkopf ist Journalist, er schreibt für die »Frankfurter Allgemeine Zeitung«, er hat auch literarische Essays und Komödien fürs Theater veröffentlicht. Seine Erzählung bei Hanser Berlin ist sein literarisches Debüt, der Titel: »Stadt der Feen und Wünsche«. Damit wirkt der 32-jährige Steinkopf wie ein Epigone Wilhelm Genazinos, der im selben Verlag beheimatet ist. Nur stromert Steinkopfs Antiheld eben nicht durch Frankfurt am Main, sondern eben durch Berlin.

Der Namenlose ist einer, der schon genug Freunde verloren hat, weil er sich nicht verständlich machen kann. Einer, der sich lieber bedeckt hält, um nicht aufzufallen, der »geübt ist im Erfinden von Verpflichtungen, die mich vor Verpflichtungen schützen«. Mit seiner Verstocktheit versaut er rasch jedes Rendezvous.

»Ich habe gerade genug Gedanken, um im Gespräch für circa zehn Minuten klug zu wirken, danach rede ich nur noch dummes Zeug, weil ich zu nervös bin, um einfach abgeklärt zu schweigen. Und sie merkt das sofort, sie ist so eine, die liest Bücher und hat über alles schon mal nachgedacht.«

Leander Steinkopf beleuchtet die Einsamkeit in der Stadt, er beschreibt eine Stimmung, eine Atmosphäre. Seine Sprache klingt getragen und wehmütig. Aber es sind auch Töne darin, die nicht stimmig wirken, ein Anspruch, der einen verstimmt, und Substantivungetüme, die quer im Wege stehen. Wenn der Autor erzählt, fließt es schön dahin, wenn er poetisch und lyrisch zu schweben beginnt, nicht immer. Und dann ist auch diese Erzählung wieder eine, die zu beladen deutsch daherkommt, zu wenig erzählt ist und zu viel reflektiert. So tauchen dann Sätze auf wie diese: »Wir setzen uns vor eine Kneipe, und mir wird ein Gedanke greifbar, der schon lange in der Klärgrube meiner Resignation sedimentierte.«

Leander Steinkopf hat ein stilles Buch im Marktgeschrei der Bestseller untergebracht. An einen seiner Vorgänger und Meister seines Fachs, Wilhelm Genazino, reicht er aber - noch - nicht heran.

Leander Steinkopf: Stadt der Feen und Wünsche. Eine Erzählung. Hanser

Berlin. 110 S., geb., 16 Euro.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.