- Kultur

- Literatur

Booker Prize für Jenny Erpenbeck: Liebe ist so grausam

Großbritannien versteht mehr von der DDR: Jenny Erpenbeck bekommt für »Kairos« den Booker Prize

»Ich trink den Kaffee schwarz, denkt sie, und ohne Zucker, dann nimmt er mich ernst«, so beginnt das erste Kaffeetrinken, kurz nachdem sie sich kennengelernt haben, zufällig im 57er Bus in Ostberlin, Mitte der 80er Jahre, als sich ihre Blicke trafen. Es ist die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Erst geht es ins Café und dann ins Bett. Davor wird noch von Schallplatte Chopin und Schubert gehört. Katharina ist 19 und Lehrling, sie lernt Schriftsetzerin. Hans ist 53, verheiratet und erfolgreicher Schriftsteller. »Als sein erstes Buch erschien, war sie gerade geboren. Laufen gelernt hat er unter Hitler«. Das ist die Fallhöhe. Davon erzählt Jenny Erpenbeck in ihrem Roman »Kairos«, für den sie jetzt in London den International Booker Prize bekommen hat.

Ein großer Preis für einen großen Roman. Damit werden seit 2016 fremdsprachige Werke in englischer Übersetzung ausgezeichnet. Jenny Erpenbeck ist die erste deutsche Autorin, die ihn kriegt, zusammen mit ihrem Übersetzer Michael Hofmann. Beide teilen sich das Preisgeld von 50 000 Pfund (58 500 Euro). Die Jury lobte ihren Roman als außergewöhnlich, weil er »sowohl schön als auch unangenehm ist, persönlich und politisch«. Von »politisch« war in Deutschland nicht die Rede, als er 2021 erschien.

Kairos ist der Gott des richtigen Moments, mindestens genauso berühmt wie die Liebe auf den ersten Blick. »Nie wieder wird es so sein wie heute, denkt Hans. So wird es nun sein für immer, denkt Katharina« und dann schlafen sie ein, in ihrer ersten gemeinsamen Nacht. Man kann den Gott Kairos nur an der Locke über seiner Stirn festhalten, wenn er an einem vorbeifliegt, heißt es in der griechischen Mythologie. Schwierig, geht aber, denkt man. Wie auch ein Sozialismus in Gut. Das ist letztlich auch ein Gefühl, eine Idee, eine Erfahrung, ähnlich wie die Liebe. Die von Katharina und Hans endet mit der DDR, deren Erosion Erpenbeck lässig miterzählt. Hans hat an diesen Staat geglaubt, Katharina war er ziemlich egal.

Die Verschränkung von Liebe und Politik, Gefühl und Gesellschaft, Krise und Ohnmacht macht aus »Kairos« einen ganz vortrefflichen Roman. In Großbritannien haben sie es gemerkt, in Deutschland eher nicht, auch wenn Erpenbeck dafür 2022 den Uwe-Johnson-Preis bekommen hat. Das liegt daran, dass man sich für Ostdeutschland immer noch kaum interessiert. Es ist dunkel, es ist drollig, es ist merkwürdig, aber dass im Osten etwas interessanter gewesen sein könnte als im Westen, das gilt höchstens als Ausdruck eines besonderen Humors. Und so wurde »Kairos« in den bundesdeutschen Feuilletons als tragische Liebesgeschichte betrachtet, dass damit aber auch eine teilweise tragische Staatsgeschichte erzählt wird, spielte keine Rolle.

Unser täglicher Newsletter nd.Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion. Hier das kostenlose Abo holen.

Erpenbeck erzählt die Liebe von Katharina und Hans als eine Geschichte von sexueller und psychischer Gewalt, die sich ebenfalls als politische Gewaltgeschichte lesen lässt. Die Gewalt geht von Hans aus: »Dass die Sehnsucht danach, die Kontrolle zu behalten, genauso groß sein muss wie der Wunsch, sie zu verlieren« denkt er schon in der ersten Nacht. Und war dieses Paradox nicht auch der ewige Zwiespalt, in dem sich die SED befand? Nach dem Motto: Das Volk kontrollieren, damit es frei sein kann. Ein Volk, dessen Mehrheit Krieg und Holocaust unterstützt hatte. Wie sollte im Spätstalinismus die DDR als neues, freies Land entstehen? Was verstand die Gruppe Ulbricht, die damit 1945 beginnen sollte, von der Emanzipation der Menschen? Kommunisten, die froh waren, den Stalinschen Terror im sowjetischen Exil überlebt zu haben.

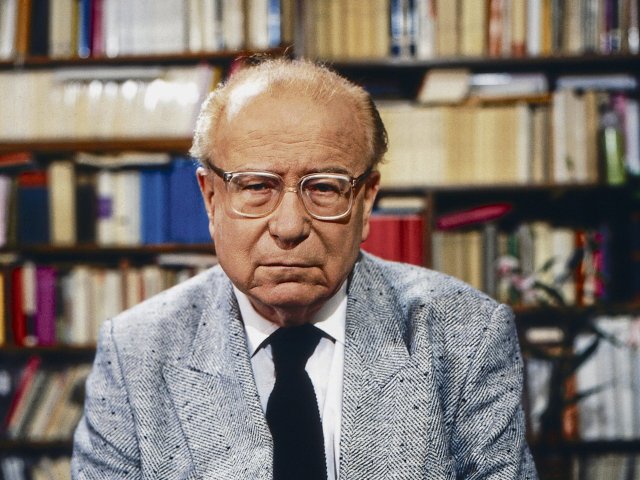

Das sind so die Fragen, mit denen sich Erpenbeck, geboren 1967 in den besseren Kreisen der DDR, schon in ihren bisherigen Romanen beschäftigt hat. Ihr Großvater, der Schriftsteller Fritz Erpenbeck, gehörte zur Gruppe Ulbricht. In »Kairos« denkt Hans über Katharina: »Sie stellt die richtigen Fragen, nur antworten kann er nicht. Und will nicht.« Hans wurde Kommunist aus Ekel über seinen Nazivater und ging von West nach Ost. Einmal darf Katharina in den Westen zum Geburtstag ihrer Oma nach Köln fahren und wundert sich darüber, wie normal es ist, auf der Straße zu betteln. Hans erklärt sie zu einer Heiligen.

Und dann fesselt er die Heilige ans Bett. Da taucht die Gewalt erstmals auf, als eine Art Bildungserlebnis. Später wird sie permanent, rein psychisch, als er glaubt zu erkennen, dass Katharina keine Heilige mehr ist. Sie macht ein Praktikum als Bühnenbildnerin in Frankfurt/Oder, hat etwas mit einem Kollegen, der in sie verliebt ist, Hans bekommt es raus und dreht ab. Er demütigt sie durch endlose Befragungen, in denen sie sich ständig schuldig erklären soll. Er bespricht Kassetten mit Beschimpfungen, die sie abhört und durcharbeitet. Hans »ist auf beiden Seiten, ist der, der liebt und der, der hasst«. Wie die zwei Goyas auf dem Plakat für Heiner Müllers Stück »Lohndrücker«, das ihm jemand gezeigt hat. »Links steht auf dem Plakat: Kannst du, was war, begraben? Und rechts steht: Nein.«

Gegen alle Vernunft macht Katharina mit. Sie ist verzweifelt, aber dabei. Sie bekennt sich objektiv schuldig, auch wenn sie es nicht sein kann, wie es einst Nikolai Bucharin getan hat, der einstige »Liebling der Partei« vor der Partei, die ihn dann umbringt. Auch diese Fatalität wird von Erpenbeck zitiert. Doch auf einmal sagt Katharina: Nein. Sie schreibt Hans: »wir müssen besseres reden – und tun!« Und das Verhältnis dreht sich wieder, es muss niemand sterben: »Alles ist so, wie es einmal war, und alles ist anders«. Das gilt auch für die DDR, die gerade zusammenbricht. Man denkt, das ist jetzt die gute Zeit. Aber nicht der richtige Moment. Denn wer glaubt noch an Götter – oder an die Partei?

Jenny Erpenbeck: Kairos, Penguin, 384 S., br. 14 €.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.