- Politik

- Sachsen

Drei Zimmer, Küche, Bad, keine Mieter

In der sächsischen Provinz sind nicht Wohnungen knapp, sondern Bewohner – was für die Vermieter ein großes Problem ist

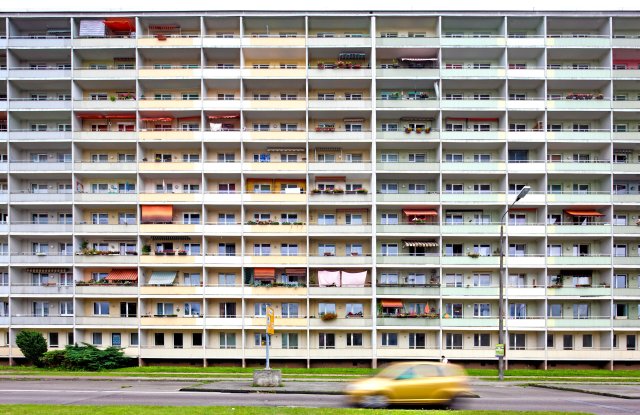

Auch im Leben eines Riesaer Vermieters gibt es Glücksmomente. Unlängst hat die Wohnungsgenossenschaft Riesa einen DDR-Plattenbau saniert und dabei die obersten beiden Etagen zu Maisonettewohnungen umgebaut: fünf Zimmer, 120 Quadratmeter, zwei Bäder, zwei Balkone. »Da wohnt man wie im Einfamilienhaus«, sagt Lutz Trept, technischer Vorstand der Genossenschaft. Die Wohnungen gingen weg wie warme Semmeln: »Die haben wir noch in der Bauphase vermieten können.«

Viele andere Wohnungen dagegen preisen Trept und seine Kollegen an wie Sauerbier. »Jetzt noch günstiger!« heißt es auf der Internetseite der Genossenschaft über eine Dreiraumwohnung mit Balkon. Für knapp 60 Quadratmeter wären 353 Euro kalt fällig. Es ist eine von Dutzenden freien Wohnungen, die aktuell angeboten werden. Potenzielle Mieter hätten eine große Auswahl. Das Problem ist: Es gibt kaum welche. »Das Interesse ist verhalten«, formuliert Trept: »Eine Warteliste gibt es jedenfalls nicht.«

Aus Sicht von Wohnungssuchenden in den deutschen Ballungszentren sind das paradiesische Zustände. Dort sind bezahlbare Wohnungen Mangelware, die Mietpreise kennen seit Jahren nur eine Richtung: steil nach oben. Die Politik versucht darauf zu reagieren. Im Bund hat die aktuelle Koalition aus Union und SPD das Ziel ausgegeben, 400 000 Wohnungen im Jahr neu zu bauen. Dazu sollen das Baurecht vereinfacht und ein sogenannter »Bau-Turbo« gezündet werden. Eines der im Koalitionsvertrag formulierten Ziele ist, dass »in großer Zahl Wohnungen in angespannten Wohnungsmärkten für unter 15 Euro pro Quadratmeter entstehen können«.

Bei der Riesaer Wohnungsgenossenschaft ist man meilenweit weg von solchen Zahlen. »Unsere Mieten liegen im Schnitt bei 4,99 Euro«, sagt der kaufmännische Vorstand Sirko Lunkwitz, »bei Neuvermietungen sind es sechs Euro.« Der im Bund propagierte Neubau von Wohnungen ist für das Unternehmen kein Thema – im Gegenteil. Weil die Nachfrage fehlt, hat die Genossenschaft seit 1990 knapp 1000 ihrer einst 4300 Wohnungen abgerissen, und auch von den verbliebenen steht jede zehnte leer. Er sei schon froh, wenn der Leerstand nicht noch weiter steigt, sagt Trept. Das Durchschnittsalter der Mieterschaft liegt bei 64 Jahren, nicht wenige sind über 80 oder gar 90. Nachfolger zu finden, wird schwer.

Dabei, sagt Trept, wäre Riesa eigentlich ein guter Ort zum Leben. »Hier gibt es ausreichend Kitaplätze und Supermärkte in Laufentfernung, Kino, Sportplätze und Vereine«, sagt er. Was es nicht zur Genüge gibt, sind Arbeitsplätze. Im Stahl- und Walzwerk, für dessen Beschäftigte in den DDR-Jahren die meisten Wohnungen der damaligen Arbeiterwohnungsgenossenschaft (AWG) Riesa errichtet wurden, arbeiten nicht mehr 13 000, sondern nur noch knapp 800 Menschen. Ähnlich sieht es im Riesaer Teigwaren- und dem Reifenwerk aus. Das traditionsreiche Seifenwerk wurde unlängst gänzlich geschlossen.

Wo Arbeitsplätze fehlen, ziehen Menschen weg. Die Einwohnerzahl von Riesa sank seit 1990 bereits von 50 000 auf 29 000, Prognosen erwarten einen weiteren Rückgang von bis zu 5000. Auch vom Aufschwung etwa der Chipindustrie in Dresden ist kein positiver Effekt zu erwarten. Zwar ist absehbar, dass der Neu- und Ausbau der dortigen Chipfabriken von TSMC, Infineon und Bosch massive Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt von Dresden und dessen »Speckgürtel« hat. Im gut 50 Kilometer entfernten Riesa aber wird man davon nichts spüren, fürchtet Trept. Die Fahrzeit beträgt mit Bahn wie Auto über eine Stunde, was zu viel sei: »Eine halbe Stunde nehmen die Leute in Kauf; wenn es mehr wird, zahlen sie lieber eine höhere Miete.«

Das Problem, das Trept und seine Kollegen haben: Sie beschäftigen sich mit Immobilien. Die sind, wie der Name sagt, nicht beweglich. Zwar wurde kürzlich die Kirche im schwedischen Kiruna aufwändig an einen neuen Ort versetzt. Aber ein Wohnblock ist kein wertvoller Sakralbau. »Ich kann ja so einen Viergeschosser nicht auf einen Tieflader packen und dorthin fahren, wo Wohnungen gefragt sind«, sagt er. Also stehen selbst preiswerteste Wohnungen in großer Zahl leer.

Ähnlich wie in Riesa ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt in vielen kleinen und mittelgroßen Städten in Ostdeutschland. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt stünden derzeit 95 000 Wohnungen leer, erklärten Wohnungsverbände im Frühjahr und warnten mit Blick auf die demografische Entwicklung vor einer neuen »Leerstandswelle«. Für Vermieter ist das ein erhebliches Problem, sagt Mirjam Philipp, Vorstand des Verbands sächsischer Wohnungsgenossenschaften (VSWG). Weil Betriebs- und andere Kosten weiterlaufen, schlage Leerstand mit rund 50 Cent je Quadratmeter zu Buche. In Summe seien das in Sachsen 103 Millionen Euro im Jahr.

»Der Bau-Turbo hilft uns nicht wirklich weiter.«

Mirjam Philipp Vorstand VSWG

Ein Problem, wenngleich nicht für Mieter, sind auch die preiswerten Mieten. Die durchschnittliche Kaltmiete in Sachsen außerhalb der Großstädte liege bei 5,62 Euro und damit so niedrig wie in keinem anderen Bundesland. Ziehe man alle laufenden Ausgaben ab, bliebe nur ein Überschuss von zwei Cent je Quadratmeter. »Damit fehlt uns Geld für dringend nötige Investitionen«, sagt Philipp.

Um die kommen auch Vermieter außerhalb der Ballungszentren nicht herum. Selbst in Städten mit hohem Leerstand fehlen oft altersgerechte Wohnungen in ausreichender Zahl. Außerdem gelte es bis 2045 die Auflagen für Klimaneutralität in Deutschland zu erfüllen, sagt Philipp. Dafür müssten Sachsens Wohnungsgenossenschaften 17 Milliarden Euro ausgeben - noch einmal so viel, wie sie seit 1990 in die Bestände investiert haben. Gleichzeitig stehe nach deren Ertüchtigung in den Nachwendejahren jetzt eine »zweite Sanierungswelle« an, sagt der Riesaer Genossenschaftsvorstand Trept. Dabei werden Bäder und Türen modernisiert, Schwellen entfernt, Duschwannen abgesenkt, teils Balkone und Fahrstühle ergänzt. Die Kosten beliefen sich auf bis zu 50 000 Euro je Wohnung, sagt Lunkwitz: »Von fünf Euro Miete kann man das nicht erwirtschaften.«

Also gibt es auch bei kommunalen und genossenschaftlichen Vermietern eine Debatte darüber, ob und wie stark Mieten angehoben werden können. Als Teil der »sozialen Wohnungswirtschaft« wollen sie nicht Gewinne auf dem Rücken ihrer Mieter erzielen. Es gebe eine »Scheu, an das Thema Mietniveau heranzugehen«, sagt Alexander Müller, Direktor des Verbands der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VDW) Sachsen. Das sei aber unausweichlich, wenn die wirtschaftliche Stabilität der Unternehmen nicht gefährdet werden solle.

Zudem müsse die Bundespolitik stärker berücksichtigen, dass der Wohnungsmarkt in Deutschland geteilt ist und es auch andere Probleme gebe als in den Metropolen. »Nur von einem angespannten Markt zu reden, ist eine fatale Verkennung der Tatsachen«, sagt Philipp und fügt an: »Der Bau-Turbo hilft uns nicht weiter.« Nötig seien auch Fördermaßnahmen, um dem hohen Leerstand in ländlichen Regionen zu begegnen. Die Riesaer Genossenschaft etwa würde gern weiter abreißen, aber »in den nächsten zwei Jahren geht das nicht«, sagt Lunkwitz. Das entsprechende Förderprogramm des Bundes ist ausgelaufen, und »für uns allein wäre das viel zu teuer«.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.