- Kultur

- Ostdeutsche Avantgarde

Der Mut zur Gesetzeslücke

Lukas Nils Regeler über den Prenzlauer Berg als Schreib- und Lesegemeinschaft in den 80ern

Für Ihr Buch »Kunst im Biotop« haben Sie die Lyrikszene der späten DDR in Berlin-Prenzlauer Berg untersucht. Wie konnte sich in den 80er Jahren in diesem ursprünglichen Arbeiterbezirk eine Gruppe literarischer Avantgardisten festsetzen?

Aufgrund der wohnungspolitischen Vernachlässigung der Gegend entstand dort schon in den 70er Jahren eine rege Hausbesetzerszene und Hinterhofkultur: ein Milieu, das auch für junge Kreative attraktiv war. Durch die Nähe zu Westberlin war es zudem einfacher, an Materialien aus dem Westen zu gelangen. Gerade in den 80er Jahren nutzten viele junge Künstler*innen Ostberlin auch als Durchgangsstation, während sie auf die Bewilligung ihres Ausreiseantrags warteten.

Wie wurde veröffentlicht?

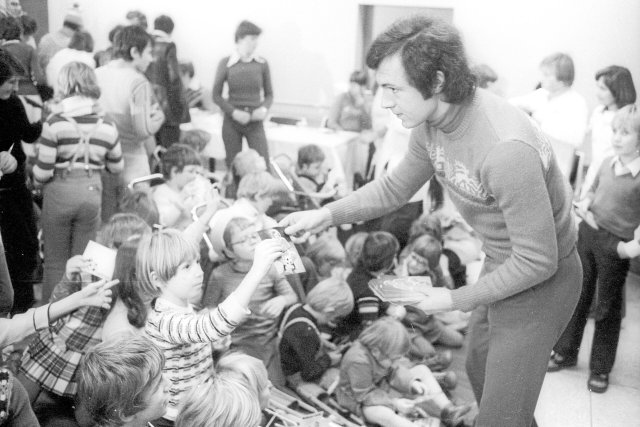

Man bediente sich einer Gesetzeslücke: Künstlerische Werke unter einer Auflage von 100 Exemplaren waren in der DDR nicht genehmigungspflichtig. In vielen ostdeutschen Großstädten bildeten sich kreative Szenen heraus, die mit Durchschlagpapier und Handpressen Grafik-Lyrik-Mappen oder Zeitschriften in Kleinstauflagen herstellten. Die Hefte kursierten dann im Freundeskreis, wurden von Hand zu Hand gereicht.

War es eine zusammenhängende Gemeinschaft oder eine Gruppe chaotischer Einzelkämpfer?

Der anarchistische, oft provokante Gestus und die Experimentierfreude vieler junger Autor*innen führte dazu, dass sehr unterschiedliche Schreibweisen und Ansichten nebeneinander existierten. Doch durch die rege Zeitschriftenkultur, gemeinsame Ausstellungen und feucht-fröhliche Zusammenkünfte entstand auch ein Austausch. Man verlieh und verschenkte Bücher und Tonträger, nahm in Kunstwerken und Texten aufeinander Bezug – stichelte mitunter auch mal derb gegeneinander. Insofern entstand schon eine eigene Community, wenngleich sie kein gemeinsames Ziel und kein klares politisches Programm verfolgte.

Wie reagierte der Staat auf diese Aktivitäten?

Lukas Nils Regeler, Jahrgang 1993, ist ein Berliner Literaturwissenschaftler. Im Juli erschien seine Studie »Kunst im Biotop« über die »Prenzlauer-Berg-Connection«, die Untergrund-Literaturszene in Ostberlin in den 80er Jahren.

Da viele Autor*innen mit neuen und alten Schreibweisen experimentierten und sich mit Literaturtheorien wie dem Poststrukturalismus auseinandersetzten, stufte der Staat die Texte größtenteils als nahezu unverständlich und nicht massentauglich ein. Dennoch stand die Lyrikszene als Teil der Untergrundkultur am Prenzlauer Berg ebenso unter strenger Überwachung durch die Stasi.

Der vor fast genau zwei Jahren verstorbene Bert Papenfuß galt als Sprachalchimist und Wortmetzger. War er der ungekrönte King vom Prenzlauer Berg?

Nein, dazu war er viel zu sehr Anarchist. Doch in den 80er Jahren stürzte sich der westdeutsche Literaturbetrieb regelrecht auf Papenfuß. Er wurde von Ernst Jandl, Helmut Heißenbüttel und anderen in den Adelsstand erhoben. Ein Umstand, dem er selbst doch eher mit Trotz und Schnodderigkeit begegnete. Papenfuß gehörte zu den umtriebigsten, belesensten und innovativsten Lyrikern und wird deswegen heute noch wie kein anderer Autor mit dem Prenzlauer Berg assoziiert. Die »Prenzlauer-Berg-Connection« allerdings war zu vielgestaltig, als dass es eine einzige tonangebende Figur gegeben hätte.

Anfang der 90er wurde der einstige Szenepapst Sascha Anderson als Stasi-IM enttarnt. Leitete das den Niedergang der Szene ein? Oder lag es an der Sperrigkeit und Unverkäuflichkeit der späten DDR-Avantgarde?

Die Anderson-Affäre hat es vielen Kritikern der Szene leicht gemacht, den gesamten Prenzlauer Berg als vermeintlich stasigelenkt und demnach als nicht-oppositionell zu diskreditieren. Mit der Realität hatte dies wenig zu tun: Andersons Rolle im sozialen und literarischen Gefüge Ostberlins wird oft überschätzt. An Verkäuflichkeit indes war es der Lyrik des Prenzlauer Bergs eigentlich nicht gelegen; insofern kann hierin auch kein Argument für einen vermeintlichen Niedergang gesehen werden.

Ist die Prenzlauer-Berg-Connection mehr als eine Fußnote in der Literaturgeschichte ?

Viele Autor*innen wurden in den vergangenen Jahren wieder verstärkt wahrgenommen: Elke Erb (Büchnerpreis 2020), Johannes Jansen (Berliner Rede zur Poesie 2021) und Annett Gröschner (Fontane-Preis 2021) sind eindrückliche Beispiele. Der experimentelle und ambitionierte Charakter der Lyrik war überdies auch Wegbereiter für viele literarische Entwicklungen im Berlin der 90er Jahre, die bis in die Gegenwart ausstrahlen: Man denke an den Verlag Kookbooks oder die Lyrik Steffen Popps und Monika Rincks. Sie zeigt, wie junge, kaum etablierte Autor*innen sich in einem gleichgeschalteten Kultur- und Medienapparat Freiheiten ertrotzen konnten und dabei ihre eigene Sprache fanden.

Lukas Nils Regeler: Kunst im Biotop. Schreib- und Lesegemeinschaften im Prenzlauer Berg der 1980er Jahre. Harrassowitz Verlag, 384 S., geb., 78 €.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.