- Kultur

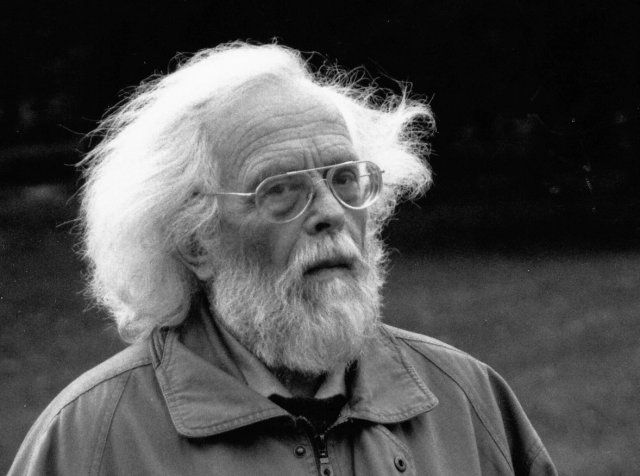

- Reimar Gilsenbach

Eine vergessener Mahner

Reimar Gilsenbach war Autor, grüner Kommunist und stritt für Anerkennung der Sinti als Opfer des NS. Am 16. September wäre er 100 Jahre alt geworden

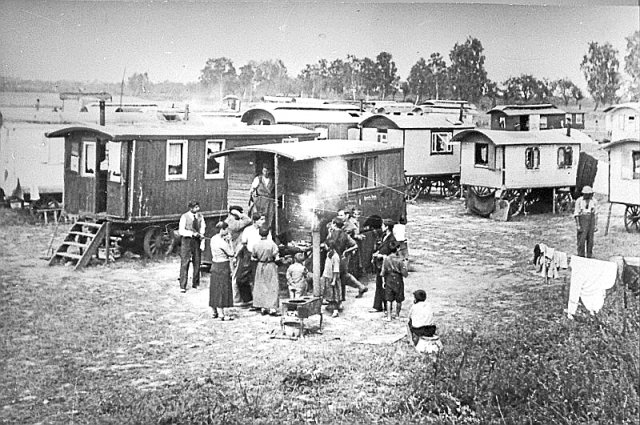

Wo einst das Dorf Marzahn lag, ist in den siebziger Jahren eine Trabantenstadt (Ost-) Berlins gebaut worden.« So beginnt ein Text von Reimar Gilsenbach aus dem Jahr 1986. Die Neubaublöcke reichten bis dicht an die S-Bahnlinie heran. Und jenseits der Gleise am damaligen S-Bahnhof Bruno-Leuschner-Straße (heute Raul-Wallenberg-Straße) liege der Friedhof, dessen hohe Zäune wie ein alter Gutspark wirkten, inmitten von Ödland. Eben dort: »Einige hundert Meter entfernt stehen drei Kastanien.«

In den Büchern Gilsenbachs nimmt diese Baumgruppe eine zentrale Stelle ein. Drei Bäume auf freier Fläche, die, wie in einer Erzählung von Ingeborg Bachmann, keine Früchte trugen und bestimmt schon in den ersten Oktobertagen rot und braun gefärbt waren, wie vom Herbst entflammt, eine Fackel, die ein Engel fallengelassen hat. Sie waren ein Mahnzeichen, das den Ort markierte, an dem Hitler erstmals Angehörige einer »außereuropäischen Fremdrasse« ghettoisieren ließ. Über die 1200 Menschen, die hier gequält wurden, schrieb Reimar Gilsenbach: »Neun Jahre lang haben hier Sinti aus Berlin in Unfreiheit gelebt und gelitten. Nichts erinnert mehr daran. Wer jedoch aufmerksam von den drei Kastanien zum Friedhof hinübergeht und den Boden absucht, wird vielleicht eine Handvoll Scherben finden. Scherben von Tassen, von Porzellanpüppchen und Nippes, Scherben deutscher Geschichte, Zeugen eines ungesühnten und unerinnerten Verbrechens.«

Engagement für Anerkennung

In der Literatur über die NS-Zeit war das »Zigeunerlager« Marzahn bis dahin nie erwähnt worden. Für Gilsenbach war das kein Zufall, er sah darin eine Nachwirkung des »Dritten Reichs«. Denn nach dem Krieg rühmte sich niemand damit, einen Sinto versteckt oder ihm zur Flucht verholfen zu haben. Hitler habe sehr genau gewusst, warum er zuerst gegen die schwächste unter den Gruppen vorging, die dem geplanten Völkermord zum Opfer fallen sollten. »Und die Antifaschisten?«, fragt der Schriftsteller. »Alles blieb still. Wie zu erwarten, solidarisiert sich niemand mit den ›Zigeunern‹. Bis zum heutigen Tag nicht!« Aus dem Zwangslager Marzahn wurden nachweislich mindestens 200 Sinti im März 1943 in das KZ Auschwitz-Birkenau deportiert. Von ihnen überlebten nur sieben, unter ihnen Otto Rosenberg, Vater der Schlagersängerin Marianne Rosenberg.

Die Verfolgung der Sinti und Roma wurde lange Zeit nicht als rassistische, sondern als kriminalpräventive Verfolgung betrachtet, so die Historikerin Patricia Pientka, und zwar in beiden deutschen Staaten. In der DDR aber habe Reimar Gilsenbach durch persönliches Engagement erreichen können, dass auch ehemals verfolgte Sinti als Opfer des Faschismus anerkannt wurden. So etwa die Sintiza Agnes S., die im Zwangslager Marzahn seit Mai 1936 interniert war und selbst nach Kriegsende noch dreieinhalb Jahre in der halbverfallenen Lagerbaracke leben musste. Erst im Januar 1949 habe sie eine eigene Wohnung bekommen. Und da das Berliner Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer die Internierung im Marzahn-Lager nicht als KZ-Haft ansah, verweigerte es der Frau die Anerkennung als Verfolgte des Naziregimes. Gilsenbach schreibt dazu: »1967 erreichte ich, dass das Marzahn-Lager unter die KZ-ähnlichen Zwangslager gerechnet wurde. Ich half Agnes S. einen neuen Antrag zu stellen« – mit Erfolg.

Kommunist mit guten Kontakten

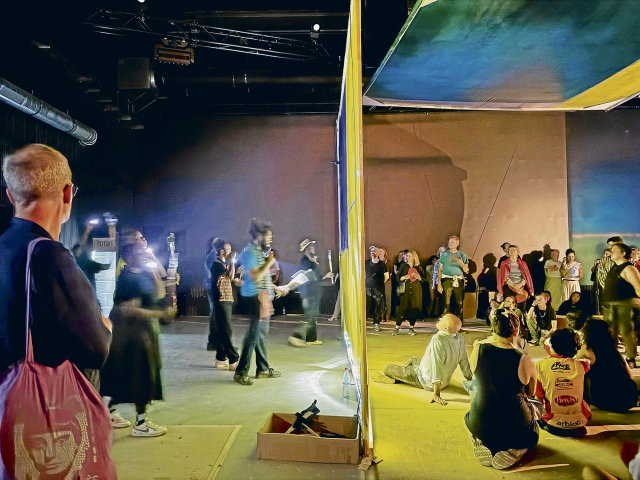

Reimar Gilsenbach (1925–2001) war Schriftsteller und Journalist. Nicht zuletzt seinem Engagement ist es zu verdanken, dass die Erinnerung an das Zwangslager heute ein wichtiger Teil der Gedenkkultur im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist. Geht doch auf seine Initiative Ende Juni 1986 die erste offizielle Gedenkveranstaltung zurück: Eine noch recht steife und ritualisierte Gedenkfeier, wie Patricia Pientka, selbst Sinteza, in ihrem Buch zum Marzahner Zwangslager schreibt, die aber zur Folge hatte, dass Gilsenbach erste Artikel über das Lager publizieren konnte. Endlich berichteten die DDR-Medien, wenn auch in eher bescheidenem Umfang. Und ausgerechnet Gilsenbach, der sich wie kaum ein anderer um Erinnerung bemüht hat, ist heute dem Vergessen anheimgefallen.

In den Stasiakten, konkret im Eröffnungsbericht des Operativen Vorgangs »Schreiber« vom 29. Mai 1984, heißt es zu seiner Person: »Durch G. wurden in den letzten Jahren mehrere Bücher herausgegeben, die auf dem Markt schnell vergriffen waren. Zu den zuletzt erschienenen Büchern bzw. Neuauflagen gehören die Kinderbücher ›Rund um die Natur‹ und ›Janitschek im Räuberschloss‹, sowie ein großer Zirkusroman mit einer Gesamtauflage von jetzt 600 000 Exemplaren. Gegenwärtig arbeitet G. verstärkt an der Geschichte der Roma und Sinti«.

Nach heutigen Buchmarktkriterien war Reimar Gilsenbach ein Bestsellerautor, der sich darüber hinaus für Menschenrechte und für die Umwelt engagierte. Umso erstaunlicher die MfS-Einschätzung jener Tage: »G. hat offenbar die Absicht, Berühmtheit zu erlangen, die er durch seine literarische Arbeit nicht erreichen kann.« Gilsenbach sei eine »Verbindungsperson der operativ hinlänglich bekannten HAVEMANN und BIERMANN« gewesen, die sich als »Kommunisten« bezeichnet hätten und sich aus dieser Position als »Systemkritiker« verstanden. »Es ist nicht auszuschließen, dass G. sich ebenfalls als Kommunist verstehend, in ideologischer Übereinstimmung mit den Ansichten Havemanns handelt und seine Aktivitäten plant. Ebenfalls ist nicht auszuschließen, dass er von feindlichen Kräften inspiriert und gesteuert wird.«

Die MfS-Kreisdienststelle Eberswalde-Finow ermittelte gegen Gilsenbach mit Blick auf die Paragrafen 220 und 219 des StGB der DDR, also wegen »öffentlicher Herabwürdigung staatlicher Organe und gesellschaftlicher Organisationen« sowie »ungesetzliche Verbindungsaufnahme« zu Organisationen, Gruppen oder Personen, die gegen die staatliche Ordnung der DDR wirkten. Darauf standen bis zu zwei beziehungsweise drei Jahre Haft. So weit aber ist es nicht gekommen. Offenbar besaß Genosse Gilsenbach einen guten Draht nach oben, bis hin zu Honecker. In derselben OV-Akte findet sich der Vermerk, dass seine genehmigten Westreisen »eine generelle Befürwortung des Büros des Vorsitzenden des Staatsrates und Generalsekretärs des ZK der SED besitzen«. Als Mitte der achtziger Jahre das Kind einer Sinti-Familie willkürlich ins Heim gesteckt wurde – immer wieder war der Junge in der Klasse seiner Herkunft wegen beleidigt und gemobbt worden – waren es nicht zuletzt Gilsenbachs Briefe an Erich Honecker (seine Frau Hannelore protestierte gleichzeitig bei Margot Honecker im Volksbildungsministerium), die den Jungen wieder zu seinen Eltern brachten.

Ausgeprägtes ökologisches Interesse

In seiner posthum erschienen Autobiografie »Wer im Gleichschritt marschiert, geht in die falsche Richtung« schreibt Gilsenbach: »Geboren bin ich im September 1925 unter frei praktizierenden Anarchisten«, in einer Art Landkommune im Kohlenpott. Er schreibt von Reformmode, Nacktheitslust und ungebundener Liebe, ersten Öko-Freaks, Wandervogelliedern und »Wandervögelei in sandiger Heide«; von einer Mutter, die für alles Gute und Schöne schwärmte, und einem Vater, »der so anarchistisch war, dass er nicht einmal einem Anarcho-Klub beitrat«. Wie viel davon der Wahrheit entspricht, ist schwer zu sagen, nur so viel, dass es zum Wesen der Schriftstellerei gehört, sich noch einmal selbst zur Welt zu bringen.

Gilsenbach zählt in seinen Memoiren dann weitere Lebensstationen auf: Jungvolk, Hitlerjugend, Reichsarbeitsdienst, Wehrmacht, Gefangenschaft und Nationalkomitee Freies Deutschland. 1947 Rückkehr nach Deutschland, Heimkehrer-Abitur. Im Handbuch »Wer war wer in der DDR« ist zu lesen, dass er bis 1949 Redakteur der »Sächsischen Zeitung« war und aus politischen Gründen fristlos entlassen wurde. Es folgte eine zehnjährige Anstellung in der Kulturbund-Zeitschrift »Natur und Heimat«. Eine Arbeit, die sein Interesse an ökologischen Fragen weckte. Der in Brodowin lebende Schriftsteller war bis 1989 Mitglied der Zentralen Kommission Natur und Heimat des Kulturbundes wie auch im Zentralvorstand der Gesellschaft für Natur und Umwelt. Im Jahr 1981 rief er die »Brodowiner Gespräche« ins Leben. Einer der Teilnehmer, der Moorökologe Michael Succow, erinnert sich daran: »Das war eine Bewegung, die kluge Köpfe vereinigte, die das System DDR reformieren wollten.«

In der Wendezeit schließlich gehörte Gilsenbach zu den Gründern der Grünen Partei der DDR. Einige Jahre zuvor meinte das MfS beobachtet zu haben, dass Gilsenbach durch sein »stark ausgeprägtes ökologisches Interesse« zunehmend in Konflikt mit der sozialistischen Gesellschaftsordnung komme, weil er die ökologischen Gedanken überbewerte, also auch gewisse Tendenzen zum Raubbau hervorhebe und für systembedingt halte. Seine Grundeinstellung und Motivation könne man nicht eindeutig einordnen. Seine »politische Zwiespältigkeit« komme darin zum Ausdruck, dass er mehr und mehr reaktionäre und feindliche Kreise der evangelischen Kirche und sogenannte kirchliche Friedenskreise nutze, um seine Positionen zu vertreten. Michael Succow erklärt Gilsenbachs Botschaft mit einfachen Worten: »Lassen wir die Natur unverändert, können wir nicht existieren. Zerstören wir sie, gehen wir zugrunde.« Der schmale, sich verengende Grat zwischen Verändern und Zerstören werde auf Dauer nur einer Gesellschaft gelingen, die sich im Einssein mit der Natur empfindet.

Am 16. September wäre Reimar Gilsenbach 100 Jahre alt geworden.

Am Sonnabend, den 20.09.2025 erinnert das Bündnis für Demokratie und Toleranz in derMark-Twain-Bibliothek Marzahn-Hellersdorf ab 15 Uhr mit Lesungen, Diskussionen und Konzerten an Reimar Gilsenbach.

Wir haben einen Preis. Aber keinen Gewinn.

Die »nd.Genossenschaft« gehört den Menschen, die sie ermöglichen: unseren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die mit ihrem Beitrag linken Journalismus für alle sichern: ohne Gewinnmaximierung, Medienkonzern oder Tech-Milliardär.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen sichtbar machen, die sonst untergehen

→ Stimmen Gehör verschaffen, die oft überhört werden

→ Desinformation Fakten entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und vertiefen

Jetzt »Freiwillig zahlen« und die Finanzierung unserer solidarischen Zeitung unterstützen. Damit nd.bleibt.