- Kultur

- »Dambudzo« von Nora Chipaumire

Wo bleibt die Erfahrung?

Das Kunstwerk des Monats: »Dambudzo« als Anti-Genre-Kunst von Nora Chipaumire

Anders als Geschichtsschreibung wird Geschichte nicht linear erfahren. Es gibt in der Erfahrung keine kohärente Erzählung. Dies trifft besonders auf die Geschichte von Gewalt zu, wie auch auf jeglichen Exzess - auch Ekstase lässt sich nicht historisieren. Mit Erfahrung meine ich keineswegs individuelles Empfinden, sondern einen kollektiven Prozess; gerade Gewalt braucht ein Gegenüber, das Gewalt ausübt, erfährt oder widersteht.

Insbesondere Zeiten des Umbruchs zeigen die politische Dimension von Gewalt - so zum Beispiel in Rhodesien (dem heutigen Simbabwe) der 1970er Jahre. Zwei Jahre vor der Unabhängigkeit erschien 1978 Dambudzo Marecheras berühmte Erzählung »The House of Hunger« und beschreibt die damalige gesellschaftliche Situation. Es herrscht Kriegszeit: Militante und afrikanisch-nationalistische Gruppen kämpfen gegen die Regierung der weißen Minderheit, während koloniale Gesellschaftsstrukturen, Repression und die Omnipräsenz von Rassismus den Alltag prägen.

Es tauchen Begriffe wie »Communist« oder »Guerrilla« auf oder ein Schild, auf dem »Whites Only« steht, aber das sind bloß Details, die indirekt den Kontext andeuten. Es geht um die Handlungen und Gedanken der Schwarzen, mehrheitlich junge Charaktere. Sie leben in Armut, mit einem Gefühl von Zukunftslosigkeit, haben Misogynie und Rassismus internalisiert und erweitern diese in permanenten Prügeleien, Alkoholexzessen und Vergewaltigungen. Physische und verbale Grenzüberschreitungen zeichnen ihr Zusammenleben aus, aber auch die Suche nach schwarzen Held*innen und nach Formen des Ausdrucks und der Flucht.

Für Goethe ist die Kunst »eine Vermittlerin des Unaussprechlichen«. Was ist daran bewegend, was politisch? Das erklären wir an einem aktuellen oder historischen Beispiel: Das Kunstwerk des Monats.

Nichts davon stellt »Dambudzo« zur Schau, auch wenn Nora Chipaumire diese multimediale Arbeit auf Marecheras Erzählung bezieht. Deutschland-Premiere war auf dem Festival »Tanz im August« in der Alten Münze in Berlin. Die Tänzerin und Choreografin Nora Chipaumire wurde 1965 in der Stadt Umtali geboren, die seit 1982 Mutare heißt. »Dambudzo« als multimedial zu bezeichnen, ist nicht ganz zutreffend. In einem Interview mit Alina Lauer aus dem Festivalteam spricht Chipaumire über Anti-Genre-Kunst: Kunst, die sich Theaterkonventionen nicht unterwerfen will. Vielmehr sei ihre Arbeit durch die Beziehungen innerhalb ihrer Musikband - so bezeichnet sie das Ensemble - geprägt, das aus Musiker*innen und Tänzer*innen aus Simbabwe, Ägypten, den USA und England besteht.

In »Dambudzo« verkörpern sie tatsächlich eine Band oder eine Mannschaft. Kurze Zeit, nachdem die Zuschauenden den ersten Raum betreten und die Tänzer*innen umringt haben, kommen sie durch einen Gang in einen hellen Hof, wo eine Gruppe männlicher Tänzer Fußball spielt. Wir, die Zuschauer*innen, werden zu einem informellen Fußballpublikum auf einem Feld ohne Treppen, feuern die Spieler an und versuchen, keinen Schuss an den Kopf zu bekommen. Später folgen wir einer Gruppe von Tänzerinnen in den großen Innenraum zurück. Sie halten Sonnenschirme und Plakate hoch und singen »Halleluja!« Eine vielschichtige Soundkulisse durchdringt die gesamte Arbeit: eine Mischung aus aggressivem Hundebellen, Schüssen sowie Tanzmusik und Jazz. Auch einer der Fußballspieler spielt Saxofon. Er spielt, während er langsam seine Füße nach vorne schleift, mit der Kleidung voller Lehmflecken aus einem Streit kurz zuvor, bei dem er sich an die Wand voller frischem Lehm drängeln ließ - die Wand wurde mit Lehmkugeln beworfen.

Sie singen in der Shona-Sprache, die erst seit der Unabhängigkeit Simbabwes im Jahr 1980 als Landessprache anerkannt ist - zuvor war sie dem privaten Raum vorbehalten. »Dambudzo« ist ein unübersetzbarer Begriff aus dieser Sprache. Wir Zuschauenden sitzen um die Musikband und trinken Bier umsonst aus einem Kühlschrank. Dass wir die Wörter nicht verstehen und trotzdem sinnlich angesprochen werden, durch Live-Musik und Bier, steht im Zentrum von »Dambudzo«. In Afrika »sind wir nicht alleine, uns begleiten unsere Ahnen«, sagte Chipaumire in einer Ansprache während der Musikperformance.

Ich höre die Stimmen der Sänger*innen und verstehe ihre Anrufung, nicht durch die Versprachlichung und Übersetzung von Wissen, sondern durch die Fähigkeiten meines Körpers als Resonanzraum. Momente zuvor hatten einige von uns schüchtern mitgetanzt; auch Bewegung verwandelt den Körper in ein Übertragungsmedium von Erfahrung. Was wir erfahren, lässt sich schwer in Worte fassen. Aus den geteilten Momenten ergibt sich keine lineare Erzählung. Was es gibt, ist eine Reihe evozierter Bilder: Neben einem Fußballfeld und einer Live-Musik-Bar auch Bilder von Kämpfen und vom Krieg. Gerade das Hundebellen erzeugt ein permanentes Gefühl der Bedrohung, doch die Quelle der Bedrohung bleibt zunächst unsichtbar.

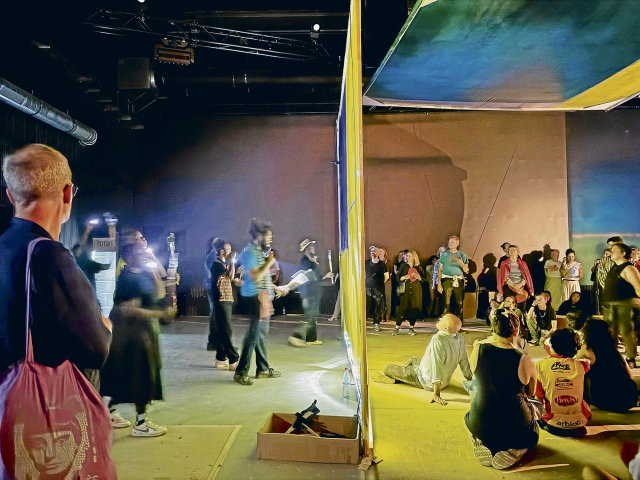

Erst gegen Ende wird das Modell eines Hundes, oder besser seiner Umrisse, von der Decke heruntergelassen, was den Raum zusätzlich teilt. Die Performer*innen nehmen jeweils ein kleines Modell davon in die Hand und beleuchten es mit Taschenlampen gegen eine transparente, blau-gelbe Trennwand. Sie bellen die Wand an und werden zu den Hunden, die zuvor nur im Hintergrund hörbar waren. Das Publikum steht meist vor der Wand und schaut sich das Schattenspiel an. Schließlich werden die bellenden Menschen von hinten beleuchtet, sodass ihre Körper Silhouetten an die Wand werfen.

Von Fußballspiel über Musikperformance zum Schattenspiel ist »Dambudzo« tatsächlich Anti-Genre-Kunst: Kunst, die die Regeln von Form und Kohärenz sprengt, um Erfahrung nahbar zu machen. Für sie sei diese Arbeit, aber auch Arbeit allgemein, das Gleiche wie Leben, sagt Chipaumire. Der schwarze Körper sei immer am Arbeiten, in Europa wie in Afrika, auch wenn in unterschiedlicher Intensität. Wie weit ist schwarze Erfahrung teilbar? Und was ist nicht teilbar, was sollte nicht geteilt werden, und für wen nicht? »Dambudzo«, ein selbst unübersetzbarer Begriff aus der Shona-Sprache, fordert eine kritische Begegnung.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.