- Kultur

- »Mein Land will nicht verschwinden«

Der Osten, das schwierige Kind

Schon wieder ein Film über die DDR, aber ein sehr guter: »Mein Land will nicht verschwinden« von Andreas Goldstein

Ein kleines Wasser, das in ein großes Meer mündet – so kann man die DDR auch betrachten. Erst der Blick auf die Spree von einer Brücke der Berliner Museumsinsel, gefilmt in Schwarz-Weiß, und dann das Meer in Farbe, das den Strand umspült. Wie ging dieser Staat unter? »Dem Land schien die Zukunft abhandengekommen«, spricht Regisseur Andreas Goldstein mit ruhiger Stimme zu solchen Bildern in seinem Film »Mein Land will nicht verschwinden«, ebenso poetisch wie politisch.

Das Problem mit der Zukunft kennt man aus der Psychologie: Wer keine nahen Vorhaben mehr hat, der wird depressiv. Man kennt es auch aus der Hymne der DDR, die dann nicht mehr gesungen werden sollte: »Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt«. Für Andreas Goldstein war die Zukunft »das Fundament des Landes«. Auch wenn viele seiner preußisch-autoritären Funktionäre so auftraten, als wollten sie seine oft unbefriedigende Gegenwart unverrückbar betonieren, war dieser Staat eigentlich gedacht für den Übergang in die klassenlose Gesellschaft, betont Goldstein.

Daraus wurde nichts, mit der Berliner Mauer wurde auch ein Staat abgerissen, der nicht mehr weiterwusste. In seinem sehr schön anzusehenden Filmessay beschreibt Goldstein die Jahre 1989/90 mit vielen zeitgenössischen Filmsequenzen aus den Archiven des west- wie ostdeutschen Fernsehens. An diese kommt man sonst nie ran. Doch er forschte im Auftrag des Senders 3Sat und dessen Redakteur Udo Bremer, von zu Hause aus am Rechner, denn es ist alles digitalisiert. »Eine utopische Arbeitssituation«, wie er bei der Premiere Mitte September im Berliner Filmtheater Friedrichshain einräumte.

Aus dem Publikum sagte ihm jemand, er hätte diesen »elegischen Film« nicht in der DDR drehen können. Daraufhin antworte er: »Nicht müssen.« Denn 95 Prozent der Filme über den Osten stammten von Westlern. Und wenn die Ostler mal dürfen, dann würden sie nur für den Westen drehen. Dabei werde von ihnen erwartet, dass sie ihre Arbeit erklären und rechtfertigen. Das ist nicht Goldsteins Ansatz, zum Glück.

Das Besondere an seinem Film ist, dass ihm die übliche Bußfertigkeit abgeht. Wie kann man nur aus dem Osten sein? So tickt und fragt der Westen. Bei Goldstein geht es ebenso ironisch wie latent melancholisch um die Verwunderung darüber, was aus dem Osten im Westen wurde. Er sei »bestürzend und lächerlich zugleich, spricht er im Film aus dem Off zu nächtlichen Bildern aus dem Prenzlauer Berg von heute, wie «Geld und Besitz» in den Osten zurückgekehrt seien, um den «Kampf der Besitzenden gegen die Besitzlosen zu führen».

Bekanntlich galt nach der Vereinigung der Leitsatz «Rückgabe vor Entschädigung». Das bedeutete, dass in der Ex-DDR nicht nur drei Viertel der Beschäftigten ihren Arbeitsplatz vorübergehend oder dauerhaft verloren, weil ihre Betriebe entweder pleitegingen oder aufgekauft und aufgegeben wurden, sie mussten außerdem um ihren Wohnraum fürchten, wenn die alten Besitzer wieder auf der Matte standen. Und später tauchten im Prenzlauer Berg auch wieder Putzfrauen und Kindermädchen auf.

In einer längeren Sequenz zeigt Goldstein einen Bericht der «Aktuellen Kamera» über einen Besuch von Erich Honecker bei der Leipziger Messe. Er geht zum Stand der Hoechst AG aus Frankfurt am Main und erkundigt sich gut gelaunt: «Wie geht es Ihnen? Was machen die Geschäfte?» Das sollten die DDR-Bewohner noch früh genug erfahren. Mit einem fast schon aggressiv grinsenden Berthold Beitz, dem Chef von Krupp, stößt Honecker mit Sekt an. Hoch die Tassen! Später muss er beduselt vom sowjetischen Botschafter gestützt werden, so oft musste er bei seinen Leipziger Messegängen anstoßen.

«Heute scheint mir, die DDR war vor allem das Abwesende: kein Kapital, kein Bürgertum, kein Reichtum», spricht Goldstein im Film und zeigt dazu ein Pferd, das wie weltverloren einsam im Kreis herumgeht, geführt von einer Art Karussell, das aussieht wie eine große runde Wäschespinne. Damit wurden auf der Trabrennbahn in Karlshorst, Ostberlin, die Pferde bewegt. Es sind Aufnahmen, die Goldstein mit der Kamerafrau Jakobine Motz Anfang der 90er Jahre gemacht hat, ihre Atmosphäre wirkt wie die eines entrückten Lost Place.

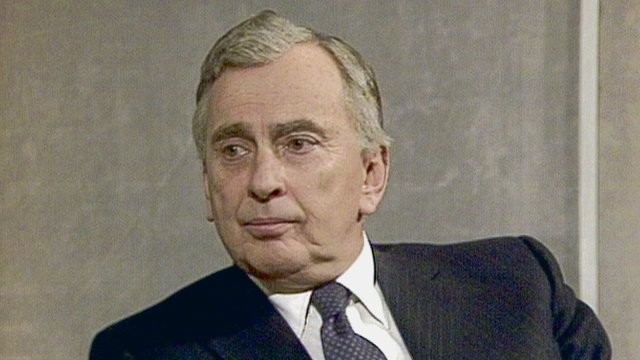

Auf ähnlich lakonische Weise hat Goldstein schon 2019 bei «Der Funktionär» gearbeitet, seinem Film über seinen Vater, den früheren Topfunktionär Klaus Gysi. Die DDR-Führung wollte vom Westen anerkannt und von der eigenen Bevölkerung geliebt werden. Hat beides nicht geklappt.

«Die Kapitulation des deutschen Sozialismus am 9. November 1989 war beiläufig erfolgt, in Form eines Reisegesetzes», so lautet der lakonische erste Satz im neuen Film. «Wann kam denn der Befehl?», fragt ein Reporter einen Grenzoffizier, hinter dem die Menschen nach Westberlin strömen. Antwort: «Es gab keinen Befehl. Die Leute waren da.»

Goldstein zeigt die großen Montagsdemonstrationen in Leipzig, vorher. Aufnahmen, die in den Westen geschmuggelt wurden, damit man sie sich im Osten im Westfernsehen anschauen konnte. Als im Westfernsehen die DDR-Flüchtlinge in der Prager Botschaft der BRD zu sehen waren, wurde in der «Aktuellen Kamera» etwas vom «heißesten Tag des Jahres» fabuliert, mit Bildern halb nackter Ostberliner im erfrischenden Freibad.

Doch nach Honeckers Rücktritt macht das DDR-Fernsehen einen rasanten Turn und beginnt, vor allem in der neuen Sendung «Elf99», konkrete Probleme des Landes zu zeigen. «Die Bundfalte reißt es nicht raus», sagt eine Arbeiterin in einer Textilfabrik über eine schlabberige Anzugshose, die sie selbst nie kaufen würde. Ein Arbeiter beschwert sich über eine moderne Maschine, die stillstehen muss, weil es keine Ersatzteile gibt. «Jahrzehntelang hatte ich im DDR-Fernsehen Arbeiter und Bauern gesehen, meist stumm bei der Arbeit oder das eine oder andere vorgeschriebene Wort sagend. Nun kamen die Arbeiter in einem kurzen Moment der Geschichte zu Wort», kommentiert Goldstein.

Die Arbeiter, die alte Hoffnung der Linken. In der DDR waren sie vorwiegend locker, weil sie nicht so unter Druck standen, schilderten ihre westlichen Kollegen ihre Eindrücke, nachdem sie in einem Ostbetrieb etwas montiert hatten – allerdings bei «Kennzeichen D» im Westfernsehen. Entscheidend sei, «dass die Bürger selbst in den Medien vorkommen», das sei im Westen dasselbe Problem wie im Osten, sagt ein SFB-Reporter, als ihn ein DDR-Reporter fragt, was man denn unter Pressefreiheit verstehen solle.

Aber schon bei der berühmten Demonstration auf dem Alexanderplatz am 4. November 1989 reden keine Arbeiter, sondern Schauspieler und Schriftsteller. Transparente mit politischen Forderungen sollen «für eine Kunstausstellung» abgegeben werden. Das ist schon eine westdeutsche Verfahrensweise: Kunst ist, wenn nur so getan wird, als sei es wichtig. Heiner Müller fordert freie Gewerkschaften, denn «die Preise werden steigen, die Löhne kaum» – und wird ausgepfiffen. Und für die neuen und alten Parteien, die bei der ersten freien und zugleich letzten Volkskammerwahl im März 1990 antreten, sprechen im DDR-Fernsehen keine Näherinnen oder Schlosser, sondern Ärzte und Ingenieure, ungefähr so, wie sie Demokratie aus dem Westfernsehen kannten.

«Jetzt konnte ich sagen, was ich wollte, aber wem und was?», fragt Goldstein. Mit dem Mauerfall wurden Demonstranten «Schaufensterbummler», meint er. Helmut Kohl sagt begeistert: «Ich bin an meinem politischen Ziel.»

Die Eigentumsverhältnisse haben sich umgekehrt. Es wird privatisiert. Das merkt man dann auch im Westen, bei der Bahn, bei der Post und beim Ausverkauf von öffentlichem Eigentum. Vom sozialistischen Osten spricht man fortan im Westen nur als «Schreckensgeschichte» und vom heutigen Ostdeutschland «wie von einem schwierigen Kind». Meistens wird es ausgeschimpft.

«So viel Kraft hatte ich meinem Land gar nicht zugetraut», wundert sich Goldstein. Was soll er dazu sagen? «Es gibt nicht die Freiheit des Einzelnen, die nicht auch die Freiheit aller ist. Das hörte ich in den Vorlesungssälen der DDR.»

«Mein Land will nicht verschwinden», Montag, 6.10., 3Sat, 22.25 Uhr, auch in der 3Sat-Mediathek.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen in den Fokus rücken

→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.