- Berlin

- Friedensstatue

Ari vereint feministisches Berlin

Zehn Gruppen fordern, die Friedensstatue im öffentlichen Raum zu erhalten

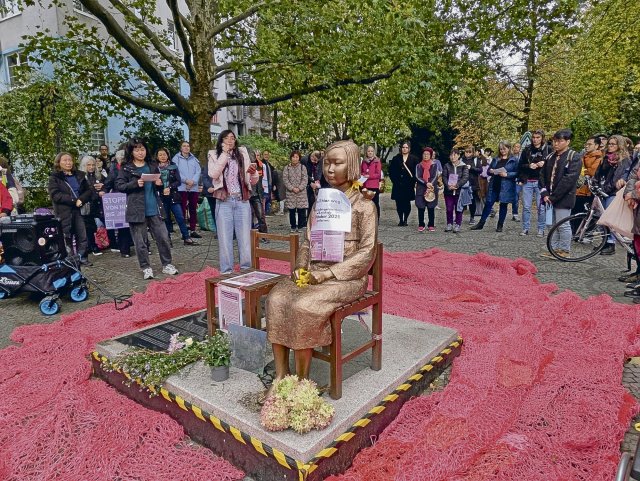

Drei Frauen wischen sorgsam mit einem feuchten Tuch über Aris Gesicht. Der bronzene Farbton der Statue des koreanischen Mädchens fügt sich harmonisch in das Gelb der Laubbäume auf dem Unionsplatz. Ist es das letzte Mal, dass die Friedensstatue namens Ari, auch »Trostfrauen-Statue« genannt, auf der Bremer Straße, Ecke Birkenstraße in Mitte gesäubert und geschmückt wird? Es scheint, als könnte der jahrelange Kampf um die Statue an diesem Dienstag enden – denn Ari ist vom Bezirksamt nur bis zum 7. Oktober geduldet.

Die rund 200 Berliner*innen, die in den frühen Abendstunden gegen den Abbau der Friedensstatue demonstrieren, sehen das anders. »Ari bleibt hier«, skandieren sie mehrfach auf dem Platz, in einem Demonstrationszug auf der Turmstraße und vor dem Rathaus Tiergarten. Aufgerufen dazu hat der Korea-Verband e.V., der die Statue 2020 im Ortsteil Moabit errichtet hatte. Das Denkmal erinnert an die Mädchen und Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs vom japanischen Militär entführt, versklavt und sexuell ausgebeutet wurden. »Trostfrauen« lautet die euphemistische Bezeichnung für rund 200 000 Zwangsprostituierte.

Die Geschichte der »Trostfrauen« sticht aus der Geschichte sexualisierter Gewalt im Krieg hervor: Zum einen wurde sie staatlich organisiert und zum anderen betraf sie in den japanischen Kolonien diverse südostasiatische Länder. In Berlin macht sich die Bedeutung dieser Geschichte nicht nur an der Lautstärke der Demonstration bemerkbar, sondern auch an der Vielzahl an Redner*innen. Insgesamt zehn verschiedene feministische Gruppen sprechen für den Erhalt Aris. Hinzu kommen Sprecher*innen der SPD, Linken und des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB).

Ari erinnere daran, dass Widerstand dort wachsen könne, wo Schmerz war oder ist, sagt eine iranische Aktivistin. Ihre Rede schließt sie mit dem Slogan »Jin, Jiyan, Azadi« – »Frau, Leben, Freiheit«. Eine Sprecherin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale verweist auf das Datum zum geforderten Abbau: »Ausgerechnet am 7. Oktober, an diesem Tag, der wie kein anderer für sexualisierte Gewalt im Krieg steht.« Dass Ari unter »bürokratischem Vorwand« verschwinden müsse, offenbare »das Stigma derer, die unter sexualisierter Gewalt leben«.

Der Korea-Verband und das Bezirksamt Mitte befinden sich mittlerweile seit einem Jahr in einem Rechtsstreit. Der Verband klagt gegen das Bezirksamt, weil dieses ablehnte, Aris Aufenthalt auf dem Unionsplatz zu verlängern. Das Bezirksamt sagt, dass private Kunst im öffentlichen Raum, so wie die Friedensstatue, nur maximal zwei Jahre erlaubt ist, wenn es keinen Wettbewerb für diese gab. Der Verband legte Widerspruch ein und beantragte Eilrechtsschutz beim Verwaltungsgericht. Das Gericht stellte fest: Die Rechtspraxis im Bezirk ist unklar. Daher schaffte der Bezirk mit einem Beschluss vom 8. Juli 2025 Klarheit. Ein Sprecher des Bezirksamts teilt »nd« mit, dass am 8. Oktober 2025 ein Zwangsgeld für den Korea-Verband festgesetzt wurde, da dieser die Statue nicht fristgerecht abgebaut hatte und das Verwaltungsgericht bislang nicht zugunsten des Verbands entschied.

Nataly Jung-Hwa Han, Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbands, spricht von einem »gefährlichen Versuch der Relativierung« seitens des Bezirksamts, das im September ein anderes Denkmal an die Opfer von sexualisierter Gewalt im Krieg in Mitte errichten ließ. Mit der neuen Statue wolle man sich dem Thema »universell« annähern, teilt der Bezirk mit. »Ari ist universell!«, ruft Han.

Als gewerkschaftlich organisierte Frau sei es für sie unverständlich, warum Ari gehen müsse, sagt Anab Awale, Sprecherin für den Bezirksverband Mitte des DGB. Bei dem Streit um die Statue zeige sich, wie demokratische Verfahren von der Politik missachtet würden: 3000 Unterschriften sammelte der Korea-Verband zum Erhalt Aris im Kiez – und reichte diese in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im September 2024 ein. »Die Politik sollte ausführen, was die Bevölkerung möchte«, so Awale. Ansonsten stärke das die Politikverdrossenheit.

»Die Politik sollte ausführen, was die Bevölkerung möchte, sonst stärkt das Politikverdrossenheit.«

Anab Awale DGB Mitte

Awale ist die letzte Rednerin, bevor die Kundgebung zu einer Demonstration wird. Die Demonstrierenden tragen ein rotes Netz, dass zusammen mit der feministischen Gruppe Colectiva Hilos aus Mexiko gehäkelt wurde. Das Rot stehe für das Blut, das bei Femiziden vergossen wird. Das gemeinsame Häkeln dafür, »eine widerständige Gemeinschaft aufzubauen und unsere Kämpfe miteinander zu vernetzen«, teilt Colectiva Hilos mit.

Während die Menschen zum Rathaus laufen, begleitet eine koreanische Trommelgruppe die Demo. Aus den Büroräumen gucken Köpfe aus den Fenstern, von Balkonen filmen Leute. Ein Radfahrer steigt mit seiner Klingel ins musikalische Geschehen ein. Ein Späti-Verkäufer fängt an zu tanzen.

Zu den letzten Redebeiträgen vor dem Rathaus Tiergarten gehört der vom kurdischen Frauenrat Dest Dan. »Wir wissen, was sexualisierte Gewalt im Krieg bedeutet«, so die Sprecherin, die sich dafür entschuldigt, dass sie nur mit einer Genossin gekommen sei. Die anderen demonstrierten spontan anderorts in Berlin wegen der Angriffe auf kurdische Viertel in Aleppo durch Truppen der syrischen Übergangsregierung.

Eine Sprecherin der Omas gegen rechts sagt, es sei wichtig, dass Ari auf dem derzeitigen Platz bleibe und nicht auf eine private, aber öffentlich zugängliche Fläche umziehe, so wie das Bezirksamt es vorgeschlagen hatte. Die Statue müsse in der unmittelbaren Nähe zum »Museum der Trostfrauen« stehen bleiben, so die Sprecherin. »Für die meisten Omas war die Geschichte der Trostfrauen neu«, sagt sie. Kein Wunder, in den Schulen stehe sie schließlich bis heute nicht auf dem Lehrplan. Kein Wunder sei auch, dass sich Deutschland nach dem Willen der japanischen Regierung richte, um die Erinnerung aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. »Japan und Deutschland waren bereits im Zweiten Weltkrieg Verbündete«, so die Sprecherin. Derweil gewinnt in Japan derzeit die rechtspopulistische Partei Sanseito an Einfluss. Medienberichten zufolge will sich die Partei an der Migrationspolitik der AfD orientieren.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.