- Kultur

- Frankfurter Buchmesse

Der Wahrheit geht es nicht gut

Hat die Postmoderne gesiegt, wenn keiner mehr durchblickt? Raphaela Edelbauer sucht »Die echtere Wirklichkeit«

Das Lieblingswort von Donald Trump ist »truth«. Wahrheit oder Pflicht? Bei Trump stimmen sie beide nicht. Die Wahrheit ist, dass es der Wahrheit weltweit nicht gut geht. Das merkt man schon daran, dass der Online-Dienst von Donald Trump »Truth Social« heißt. Die Emphase der Wahrhaftigkeit ist dahin, wenn es nur um Lautstärke geht und nicht um Logik. »Fake News« als Kampfbegriff für alles, was einem nicht passt, wurde von Trump als Universal-Beschimpfung durchgesetzt – während er seine eigene Produktion von »Fake News« systematisch steigerte. Alles scheint möglich, wenn »alternative Fakten« (die genialste Wortschöpfung der ersten Trump-Administration) erwünscht sind. Damit wird man jeden Tag im Internet zugedonnert.

Der Liberalismus ist ratlos, der Autoritarismus rückt vor. Ist es das, was von Relativismus, Konstruktivismus und Postmodernismus übrigbleibt? Damit wollte das neue Denken nach 1968 doch einmal das alte Denken kritisieren und demokratisieren. Doch statt dem »zwanglosen Zwang des besseren Arguments«, von dem Jürgen Habermas einst schwärmte, haben wir Tech-Konzerne, KI und einen neuen Militarismus an der Backe. Puh, es ist sehr anstrengend im Jahr 2025!

Und es könnte noch schlimmer werden, warnt Raphela Edelbauer in ihrem neuen Roman »Die echtere Wirklichkeit«, weil immer mehr Menschen den Eindruck haben, »dass alles gleich wahr und gleich gelogen ist«. Glauben die Leute, was sie auf Tiktok sehen, sei wichtig und richtig? Egal, dauert ja noch nicht mal eine Minute. Es kommt und geht und wogt und schon bald »wird der zukünftige Mensch in einem Eintopf aus Halbwahrheit und Meinen, maschinengeneriertem Bildmaterial, bösartigen Fälschungen und geschickter Begriffsverdrehung – immer gespickt durch einige wissenschaftliche Daten – schwimmen, die ihm alle dasselbe dünken«.

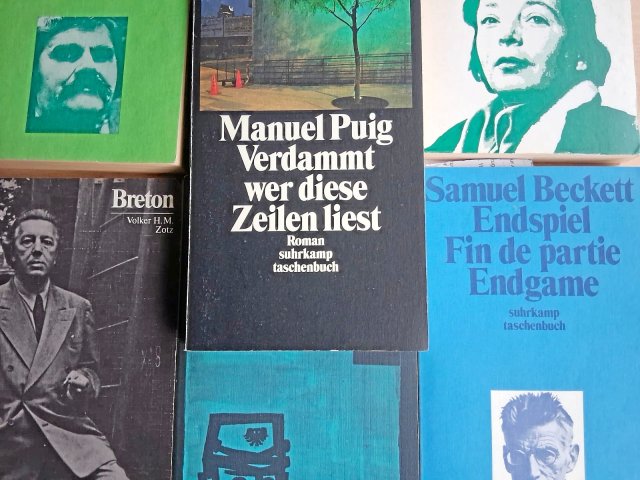

Zumindest glaubt das eine Wiener Aktionsgruppe, von der Edelbauers vierter Roman handelt. Die Mitglieder begreifen sich als »philosophische Revolutionäre«, nennen sich »Aletheia« (griechisch für Wahrheit) und wollen den Eigentlich-ist-alles-total-egal-Relativismus bekämpfen, der sich ihrer Meinung nach wie »ein Karzinom« durch die Gesellschaft und deren Institutionen frisst. Dafür lesen sie vor allem Bücher, denn ungeachtet der digitalen Bildmacht glauben sie emphatisch an das gedruckte Wort.

Als die junge Rollstuhlfahrerin Byproxy, die Heldin des Romans, zu ihnen stößt, muss sie sich die alten Bücher erst mal erarbeiten. Vor allem soll sie aber für die Gruppe kochen und waschen und macht das auch, weil sie dringend irgendwo wohnen muss, nachdem sie aus einem Heim für betreutes Wohnen herausgeflogen ist. Byproxy ist bei »Aletehia« die einzige, die sich mit modernen Medien und überhaupt mit Computern auskennt. Dafür tragen die anderen sie auch die Treppe runter. Später wird sie so etwas wie das informelle Gewissen der Gruppe, da sie von ihr Härte und Konsequenz fordert, denn »wenn man die Postmoderne bekämpfen will, dann kann man nicht wieder ein ironisches Theaterstück aufführen«.

Doch was heißt schon Gruppe? Es sind doch nur vier ziemlich verkrachte Existenzen: ein gescheiterter Unidozent (der am meisten redet), eine reiche Tochter (die ihre Pferde vermisst), ein spinnerter Student (der es allen irgendwie recht machen möchte) und eine Rentnerin aus dem Umfeld des Umfeldes der früheren RAF (die die Bomben bauen soll). Sie leben als sich selbst kasteiende WG bei sehr schlechtem Essen in einer Bruchbude, die sie als konspirative Wohnung begreifen möchten, um sich selbst anzuspornen in ihrer zukünftigen Gefährlichkeit für die herrschende Ordnung.

In einer gegenläufigen Bewegung arbeitet Byproxi, die ihre Situation sehr distanziert und ironisch beschreibt, an der Entwicklung eines Computer-Spiels, das sie »Think-Backwards-Game« nennt und das man rückwärts und nicht vorwärts spielen soll: Man beginnt beim Ergebnis und überlegt im Spielverlauf wie es so weit kam, indem man Wenn-Dann-Zusammenhänge und Indizien ermittelt. In einer Parallel-Handlung des Romans erzählt Byproxi sukzessive, wie es dazu kam, dass sie querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Schuld hat ihre beste Freundin, die verrückt wurde und sie immer mehr bedrohte. Je klarer sie wurde, desto gefährlicher.

Ist die Gesellschaft, in der wir leben, ebenfalls verrückt geworden? An einer politisch-ökonomischen Erklärung, wie es zum Relativismus der »Fake News« und »Alternativen Fakten« kommen konnte, fehlt es den »philosophischen Revolutionären«. Auch sie leben nach der sprachphilosophischen Wende, die in der Philosophie den Marxismus verdrängte und ersetzte. Sie führen dabei große Worte im Mund, doch ihre praktischen Aktionen sind lächerlich. Erst wird an der Universität eine Tür zugemauert (merkt niemand), dann wird kurz ein Internetmagazin gestört (merkt auch niemand). Und die große Aktion zum Schluss, die Entführung eines Philosophie-Kongresses, ist nur sehr kurz und schmerzvoll. Der gescheiterte Dozent hält dabei seine große Rede und merkt beim Vortrag, wie unpraktisch und schwer verständlich er sie formuliert hat. Das Publikum wartet nur darauf, dass er endlich damit aufhört. Dabei sollte es doch die Enthüllung der Wahrheit sein!

Die ganzen guten Absichten der »philosophischen Revolutionäre«, ihr Ringen um Präzision, Wirkungskraft und Vernunft, das rutscht alles weg ins Nirgendwo, wie schon in Raphaela Edelbauers ebenso anmutigem wie komischem Debütroman »Das flüssige Land« (2019), in dem eine mysteriöse alte Stadt in einem sich ausweitenden Erdloch zu verschwinden droht, weil sie ihre faschistische Vergangenheit zu verdrängen sucht.

Wenn aber nun der Faschismus über die Gegenwart mehr und mehr hereinbricht, wenn Putin und Trump die von ihnen regierten Staaten wie geschlossene Anstalten führen, dann wirkt der Glaube an eine Richtigstellung der Wörter, Sitten und Gebräuche sehr hilflos. Man sollte sich dringend etwas anderes überlegen, das ist die Botschaft dieses spannenden Buchs.

Raphaela Edelbauer: Die echtere Wirklichkeit. Klett-Cotta, 448 S., geb., 28 €.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ übersehene Themen aufgreifen

→ marginalisierten Stimmen Raum geben

→ Falschinformationen etwas entgegensetzen

→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.