- Kultur

- Azar Nafisi im Interview

»Erzähl ihnen alles!«

Die iranisch-US-amerikanische Autorin Azar Nafisi im Gespräch über die Verfilmung ihres bekannten Buches »Lolita lesen in Teheran«

Der Film »Lolita lesen in Teheran« basiert auf der gleichnamigen Autobiografie der iranisch-US-amerikanischen Schriftstellerin Azar Nafisi. Im postrevolutionären Teheran der 90er Jahre versammelte die Literaturprofessorin Nafisi in ihrer Wohnung ausgewählte Studentinnen zu einem geheimen Lesekreis; sie lasen zusammen die im Iran verbotenen westlichen Klassiker wie »Lolita« oder »Der große Gatsby« und diskutierten anhand der Themen sowohl die gesellschaftlichen als auch die persönlichen Zustände, in denen sie sich befanden. Jedes Kapitel des Buches behandelt eine andere Epoche der Nachrevolutionszeit im Iran, wie die Zeit, in der Hijab für Frauen obligatorisch wird, oder die Jahre des Iran-Irak-Krieges.

Frau Nafisi, wenn man Ihre Biografie liest, erfährt man, dass Sie oft gegen den Strom geschwommen sind. Sie waren für Ihre Dissertation in den USA, aber kurz vor der Islamischen Revolution im Jahr 1979 kehrten Sie zurück in den Iran. In jenen Zeiten, vor allem nach der Revolution, haben viele eher den Iran verlassen. Warum wollten Sie zurück?

Ich bin im Sommer 1979 in den Iran zurückgekehrt. Da war schon einiges im Iran geschehen. Während ich in den USA lebte und die spannenden Nachrichten aus dem Iran mitbekam, empfand ich gleichzeitig eine Art Angst – vor allem wegen der Aussagen von Ruhollah Chomeini über die Frauen. Diese Angst begleitete mich gleich nach dem Ausstieg aus dem Flugzeug in Teheran, als ich die Soldaten mit Gewehr und die Slogans an den Wänden sah. Ich dachte, das ist nicht der Iran, den ich einst verlassen habe.

Ich wollte ja immer zurück in den Iran, weil man mich im Alter von 14 Jahren nach England geschickt hat und mir dadurch den Geschmack des Iran wegnahm. Bei meiner Rückkehr hat die Revolution keine Rolle gespielt. Ich war genau zwei Tage nach der Verteidigung meiner Doktorarbeit im Flugzeug Richtung Iran.

Sie sind dann 18 Jahre im Iran geblieben, haben die Revolution und den Iran-Irak-Krieg erlebt, Ihre Kinder in den 80ern dort zur Welt gebracht. Im Jahr 1997, mit dem Beginn der Reformzeit im Iran, während einige nach Jahren in das Land zurückkehrten oder es zumindest wieder besucht haben, sind Sie für immer aus dem Iran gegangen. Was hat Sie zu dieser Entscheidung geführt?

In jenen 18 Jahren habe ich alles versucht, um zu sehen, ob es dort einen Platz für mich gibt. Doch ich fühlte mich in dieser Heimat im Exil. Ich fragte mich auf den Straßen, ob diese Revolutionsgarden meine Landsleute seien. Warum strahlen sie dann Feindschaft aus? Nachdem mein Buch über Vladimir Nabokov im Iran veröffentlicht worden war, wusste ich schon, dass ich nichts Weiteres schreiben würde. Denn Schreiben braucht ja Enthusiasmus, man muss Tag und Nacht dranbleiben. Und ich wollte nicht mehr unter Zensur schreiben. Ich hatte das Gefühl, wenn ich in die USA, meine zweite Heimat, gehe, kann ich von dort freier, auf eine für mich bessere Weise mit den Iraner*innen in Verbindung bleiben. Ich habe den Iran verlassen, aber der Iran hat mich nicht verlassen.

An dem Tag, an dem ich mit meiner Familie aus dem Iran gehen wollte, sagte mir meine Mutter: »Erzähl es ihnen! Erzähl ihnen alles!« Sie meinte, ich solle vom Leben der Menschen im Iran erzählen, da die totalitären Systeme als Erstes eine Scheinwirklichkeit konstruieren und dadurch ihre Geschichte und nicht unsere erzählen.

Die Auswanderung war außerdem für meine Kinder; ich wollte, dass sie auch die Freiheiten genießen, die ihre Eltern schon hatten. Dass sie beide Länder erleben können, um dann selber entscheiden zu können, wo sie lieber sein möchten.

In Ihren letzten zwei Jahren im Iran gaben Sie in Ihrer Teheraner Wohnung einen geheimen Lesekurs für ausgewählte Studentinnen, um im Iran verbotene westliche Klassiker zu lesen. Jene Treffen wurden später zur Grundlage Ihres autobiografischen Buches »Lolita lesen in Teheran«, das Sie dann in den USA veröffentlicht haben. Wie haben Sie die Studentinnen ausgesucht?

Als ich im Iran noch als Literaturprofessorin arbeitete, besuchten meine Seminare alle möglichen Student*innen, auch von außerhalb der Universität. Damit hatten die Führungspersonen Probleme. Generell war ich ständig im Büro der Universitätsleitung, um erklärt zu bekommen, was ich alles falsch mache, statt mich mit meinem Lehrinhalt zu beschäftigen. All das hat mich dazu geführt, dass ich nicht mehr dort arbeiten wollte.

Die sieben ausgewählten Studentinnen waren diejenigen, die für die Literatur schwärmten. Ich habe es nie bereut, diesen Kurs zu geben. Es war sehr demokratisch, die Frauen waren sehr unterschiedlich, eine trug Hijab, die andere hatte blonde Haare und lackierte Fingernägel; sie würden außerhalb jenes Kurses niemals zusammensitzen. Doch da kamen sie ins Gespräch miteinander. Das war ein tolles Erlebnis, ein Erlebnis mit dem Eis-Geschmack! (lacht)

Inwieweit entspricht die Verfilmung von Eran Riklis Ihrem Buch?

Ich möchte gerne kurz erzählen, warum ich diesem Regisseur vertraut habe. Vor Eran Riklis hatte ich einen anderen Vorschlag, das Buch verfilmen zu lassen. Das war sehr kommerziell, ich wäre im Film eine laute Heldin, die Revolutionsgarden wiederum sehr böse Menschen. Das habe ich abgelehnt. Dann kam Eran Riklis mit dem Angebot. Ich wusste, dass dieser israelische Regisseur der Regierung Netanjahus kritisch gegenübersteht. Abgesehen davon habe ich seinen Film »Lemon Tree« (2008) gesehen, in dem es um eine palästinensische Frau geht, deren Zitronenhain zur Sicherheitsgefahr erklärt wird, als der israelische Verteidigungsminister nebenan einzieht. Sie will ihren Hain nicht aufgeben und zieht vor den obersten israelischen Gerichtshof. Ich dachte, wenn er diese palästinensische Frau so bis in die Tiefe der Figur ausarbeiten kann, schafft er es bestimmt auch, meine Studentinnen authentisch darzustellen. Mir geht es nicht darum, wo die Menschen herkommen, sondern darum, was für Prinzipien sie haben.

Am Ende ist das sein Werk und nicht meines. Das, was mich dabei gefreut hat, ist, dass er die Stimmung von damals richtig wiedergibt. Es gibt eine Szene, die mich sehr berührt hat: Die Hauptdarstellerin, die Azar Nafisi im Film gibt, steht vor dem Spiegel zu Hause und schaut sich mit dem Zwangshijab an. Ich erinnerte mich, wie ich jeden Tag, wenn ich die Wohnung verlassen wollte und das obligatorische Kopftuch tragen musste, mich selbst gehasst habe, weil ich mich etwas unterworfen habe, woran ich nicht glaubte.

Die Schauspielerin Golshifteh Farahani verkörpert Sie im Film. Wie hat es sich für Sie angefühlt, sich in Gestalt dieser Frau zu betrachten?

Zuerst war ich mir darüber nicht sicher. Aber nachdem ich sie im Film gesehen hatte, hatte ich das Gefühl, dass Golshifteh sowohl sie selbst als auch Azar Nafisi ist. Sie ist sehr charmant, charmanter als ich.

Sie haben das Leben in einer Diktatur erlebt, gesehen, wie den Menschen Stück für Stück ihre Freiheiten entzogen wurden. Seit Jahren leben Sie nun in den USA. Seit Trumps zweiter Präsidentschaft hat man auch dort gesehen, wie die Meinungsfreiheit und die demokratischen Elemente des politischen Systems ins Wanken geraten sind. Erkennen Sie Ähnlichkeiten zu den ersten Jahren nach der Islamischen Revolution im Iran?

Ja, das tue ich. Und das zeigt, dass sowohl Demokratie als auch Totalitarismus universell sind. Es ist nicht so, dass die Iraner solch ein System haben, weil sie Iraner sind. Ich bin in den USA seit Langem besorgt, das beschäftigt mich, wie sich verhindern lässt, dass Totalitarismus entsteht. Da ist gerade die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung im Iran ein sehr gutes Beispiel. Denn so etwas hat für die iranischen Menschen eine existenzielle Bedeutung – nicht nur politische. Das, was sie erreicht haben, ist äußerst schwierig: Sie haben versucht, nicht die Haltung ihres Feindes anzunehmen. Ihr Feind hat ihnen ins Auge geschossen, sie haben als Antwort getanzt und gesungen. Schon da haben sie gewonnen. Ich denke, andere Länder, unter anderem die USA, sollten sich daran ein Beispiel nehmen, dass man ohne Gewalt gegen eines der brutalsten Regime der Welt aufstehen kann.

»Lolita lesen in Teheran«: Italien, Israel 2025. Regie: Eran Riklis. Drehbuch: Marjorie David (nach dem Buch von Azar Nafisi). Mit: Golshifteh Farahani, Zar Amir Ebrahimi, Mina Kavani, Bahar Beihaghi, Isabella Nefar, Raha Rahbari, Lara Wolf. 108 Min. Jetzt im Kino.

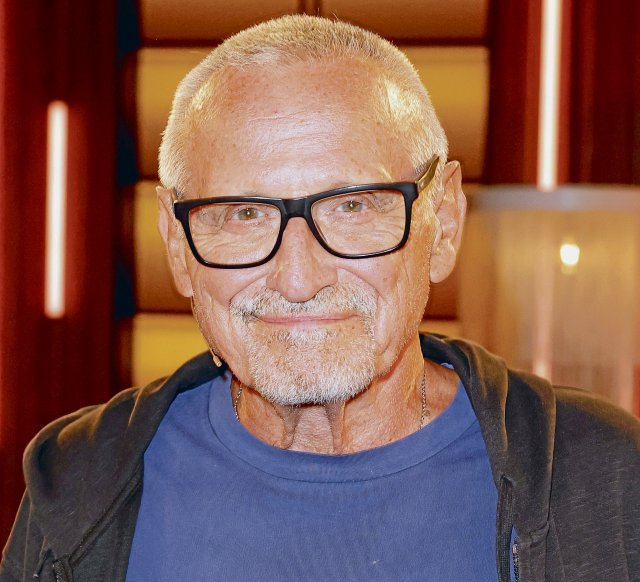

Azar Nafisi wurde 1955 in Teheran geboren. Mit 14 Jahren schickten ihre Eltern sie auf eine Schule in England. In den USA studierte sie englische und amerikanische Literatur und erwarb dort ihren Doktortitel. Kurz vor der Islamischen Revolution im Jahr 1979 kehrte Nafisi in den Iran zurück und unterrichtete Englisch an der Universität Teheran. 1981 wurde sie entlassen, weil sie sich weigerte, den obligatorischen Schleier zu tragen. Später lehrte sie an anderen Universitäten in Teheran. 1997 emigrierte Nafisi mit ihrer Familie in die USA und arbeitete als Professorin an der Johns-Hopkins-Universität in Washington, DC. 2003 veröffentlichte sie ihr Buch »Lolita lesen in Teheran«, das lange auf der Bestsellerliste der »New York Times« stand und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. 2005 erschien das Buch bei der Deutschen Verlags-Anstalt in München.

Azar Nafisi lebt in Washington, DC, und veröffentlicht neben ihrer Lehrtätigkeit Beiträge für die »New York Times«, die »Washington Post« und das »Wall Street Journal«.

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten

→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben

→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden

→ Desinformation mit Fakten begegnen

→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.